夏朝的历史持续了大约四百年,但至今我们依然未能找到明确的物证。夏朝真的存在过吗?如果大禹并非夏朝的创建者,那么究竟是谁建立了这个朝代?大禹和夏朝的关系到底有多深?这些问题背后隐藏着什么样的答案?

我们常听说耳听为虚,眼见为实,这句话在历史研究中尤为重要。历史的真实性不能仅凭口口相传,这些只是传闻和故事。如果要证实历史的真实性,最直接的方法便是依靠考古学的发掘,凭借实物证据来验证。

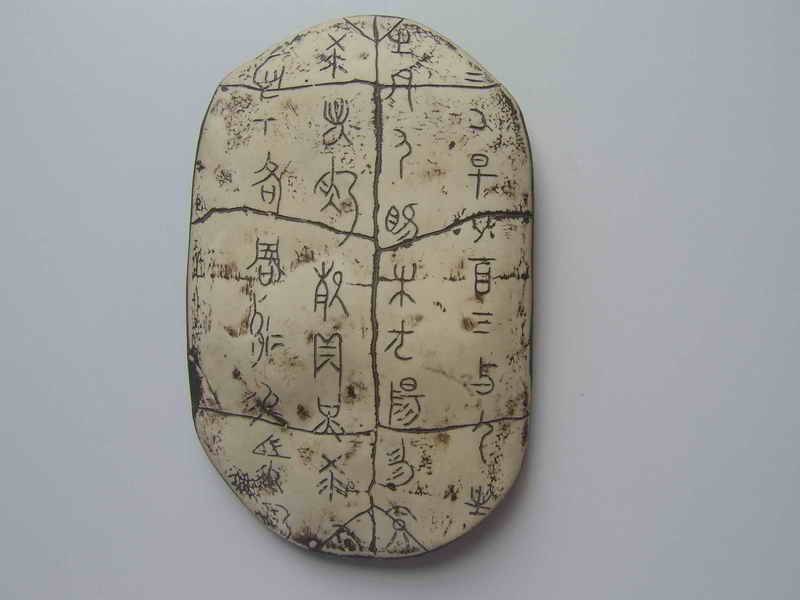

考古发现的文物为我们提供了丰富的历史线索。通过现代技术,我们能够精确地确定文物的年代。同时,文物的材质、工艺和结构等,也能为我们提供极有价值的研究资料。尤其是文物上所刻的文字记载,这些直接的历史证据,是证明某段历史事件发生的重要依据。

关于夏朝是否真的存在,一直以来争议不断。许多国际学者对此持怀疑态度,他们认为夏朝可能只是中国自我宣传的历史传说,因为缺乏确凿的考古证据。他们否认中国有五千年文明的说法,主张中国文明的历史从商朝开始,最多三千年。按照这种观点,若中国文明仅有三千年的历史,那么它在世界四大古文明中将成为最短暂的一个。

然而,事实远非如此。中国文明的历史显然不止三千年,夏朝确实存在过。司马迁在《史记》中的记载为夏朝提供了详细的历史资料。《史记》涵盖了从黄帝时代到汉武帝的三千多年历史,被鲁迅称为史家之绝唱,无韵之《离骚》,是中国文化的宝贵遗产。

对于不了解中国历史的外国人来说,《史记》的内容是否可信是一个疑问。既然《史记》有关于夏朝的记载,那么是否意味着夏朝一定存在?

首先,《史记》不仅记载了夏朝,还详细描述了紧随其后的商朝,而这些内容与商朝甲骨文的考古发现完全吻合,说明《史记》的记载是可靠的。口头传闻无法作证,只有出土的文物才能作为最有力的证据。

其次,司马迁生活在西汉时期,距离夏朝已经近两千年。他不可能也没有理由虚构夏朝的存在来误导后人。今天,我们学习历史时,大家都知道西汉、东汉的历史,也熟悉汉文帝、汉武帝的文景之治,知道秦始皇统一六国的事迹,甚至了解武则天建立武周的历史。这些历史事件我们从未质疑,且没有必要编造。

历史的作用在于记载事实,让后人了解祖先的生活和贡献,从中汲取智慧和警示。篡改和虚构历史毫无意义,不值得浪费精力。因此,夏朝无疑存在,而且持续了约四百年。

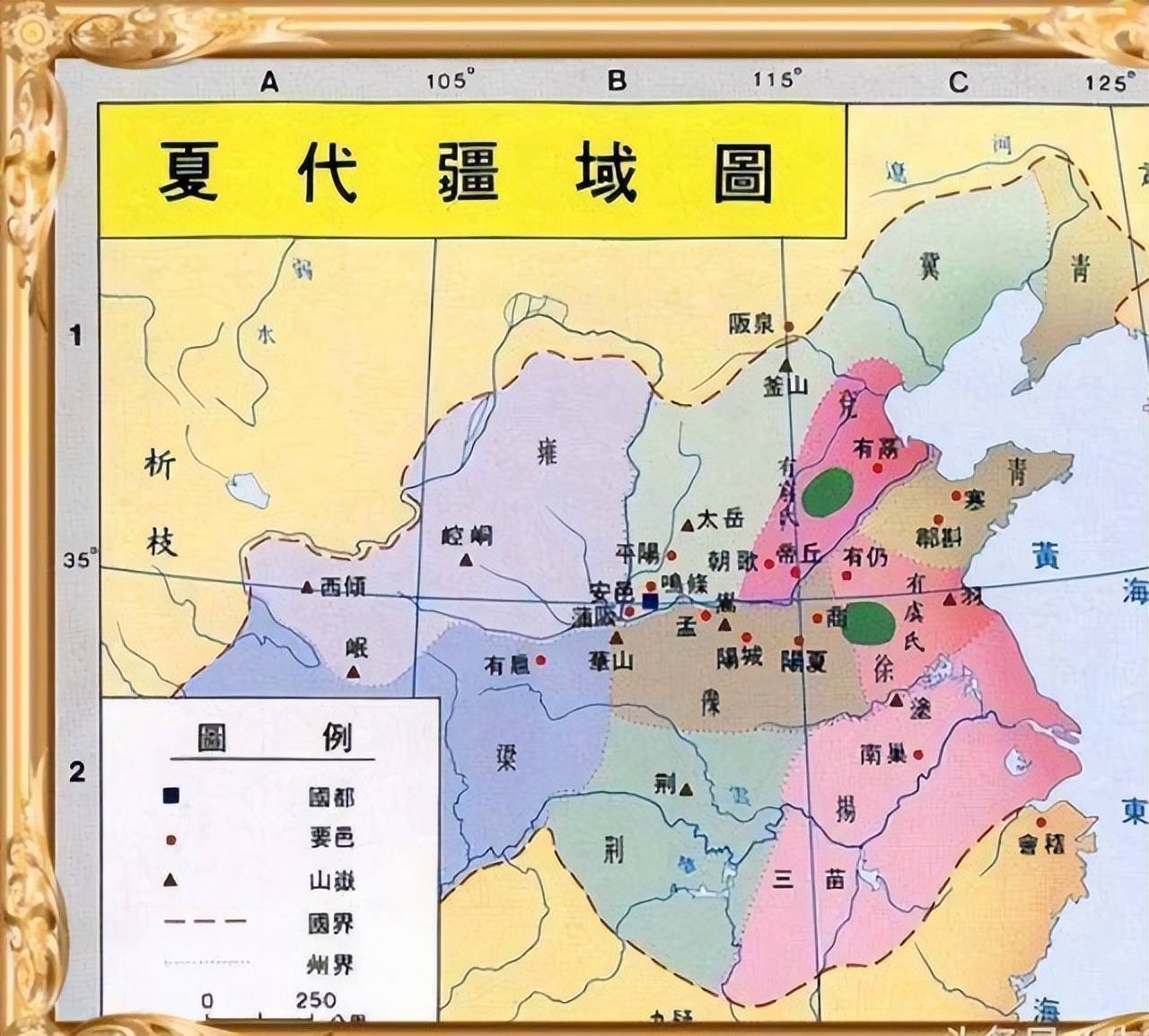

那么,为什么我们至今很难找到夏朝的确凿文物呢?中国的考古学家从未停止寻找夏朝遗址。如果《史记》记载了夏朝的存在,那它一定留有某些遗迹。虽然《史记》并未明确指出夏朝的具体位置,但《国语》提到伊洛竭而夏亡,这里的伊水和洛水是华夏文明的两条重要河流,暗示着夏朝遗址可能位于现在的洛阳一带。

1959年夏天,考古学家徐旭生在河南偃师发现了二里头遗址,为神秘的夏朝揭开了部分面纱。经过发掘,研究人员确认这里的文化距今约五千年,涵盖了仰韶文化和龙山文化的特征。

在二里头遗址,考古学家发现了大量建筑遗迹、玉器、陶器和青铜器。其中,一件名为七孔玉刀的玉器,被认为是夏代玉文化的代表,现存于二里头夏都遗址博物馆。这件玉器不仅延续了新石器时代的玉文化,还对后来的商代玉器发展产生了深远的影响。

此外,二里头遗址还出土了一座规格较高的墓葬,可能属于夏代,同时也发现了大量商朝墓葬和青铜器。尽管如此,通过年代测定,出土文物的最早年代只能追溯到公元前1750年左右,而夏朝的存在时间根据《史记》的记载为公元前2070年到1600年左右,两者在时间上存在差距。

如果以公元前1750年为起点,夏朝历史仅有约两百年,这显然与《史记》中提到的四百年历史不符,少了整整两百年。因此,二里头遗址的发现仅揭示了夏朝历史的后期部分,早期的夏朝遗址仍未被找到。或许,夏朝文明的起源并非二里头,而是从其他地方迁徙过来的,这种看法更符合实际情况。

因此,二里头遗址不能简单地视作完整的夏文化,它仅代表夏朝历史的一部分,但足以证明中国文明远早于商朝,并弥补了尧舜时代与商朝之间的历史空白,为中华文明五千年历史提供了有力支持。那些坚持中国文明只有三千年历史的观点,面对考古文物的出土,已经难以自圆其说。正如我们在课本中所学,中国文明的历史确实已延续五千年。

再者,由于五千年前的文字载体极为脆弱,能保存下来的文字资料极为稀少。植物纤维易腐,兽皮也难以长久保存。因此,即便夏朝存在文字记载,这些记载也难以保存下来。

这些原因导致至今未能找到完整证明夏朝四百年历史的遗物,夏朝的整体遗址也未能完全发掘。

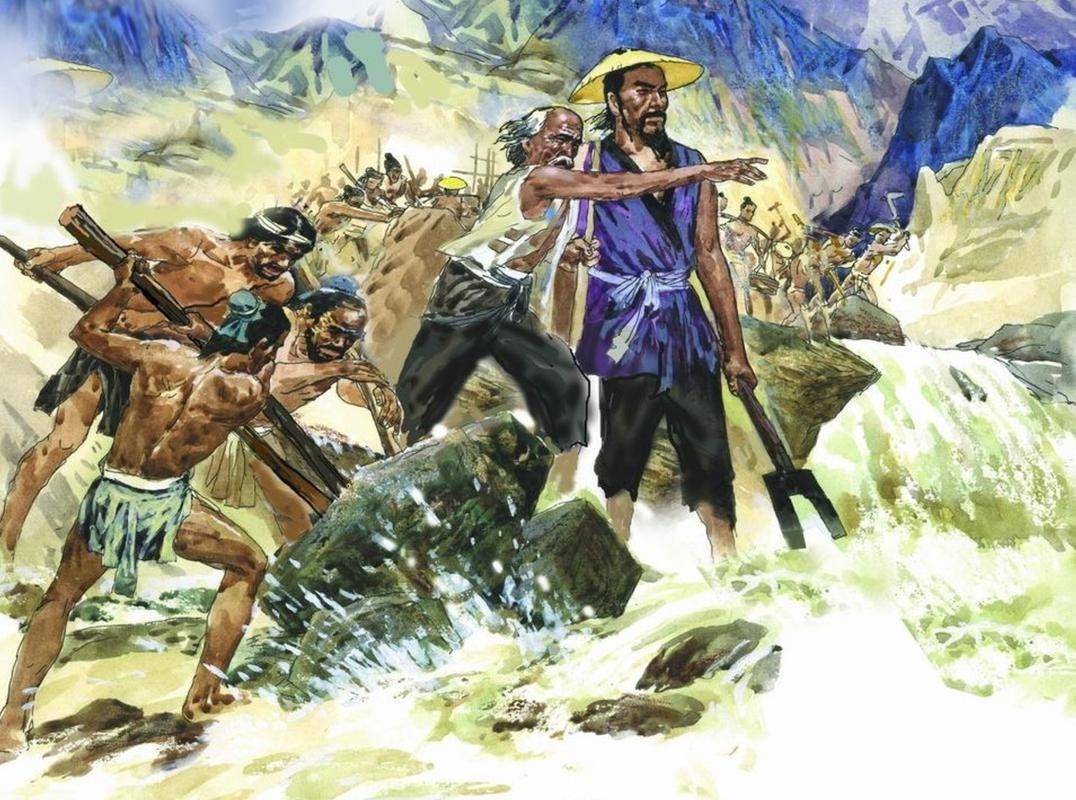

关于大禹的治水故事,三过家门而不入展现了他为国家无私奉献、心系民众、坚韧不拔的品质。作为一位伟大的领袖,大禹的胸怀宽广,深得百姓的爱戴。有人认为大禹是夏朝的创建者,也有人认为是他的儿子启。那么,为什么会存在这样的争议呢?要回答这个问题,我们需要回顾大禹的一生。

大禹继承了父亲治理水患的使命,但他发现父亲的方法效果不佳,因此大胆改用疏通河道的方式来治理洪水。大禹与伯益、后稷以及百姓们一同协力治水,通过测量地形、疏导河流、遇山开凿河道,日夜辛劳,甚至三次路过家门却未曾停留,全心投入治水工作。

经过多年的努力,洪水终于得到了有效治理。大禹因此赢得了百姓的爱戴,并得到了帝舜的信任,最终接受了帝舜的禅让,成为部落的首领,得到了诸侯的拥护并登上了王位。

然而,为什么说大禹并非夏朝的真正建立者呢?

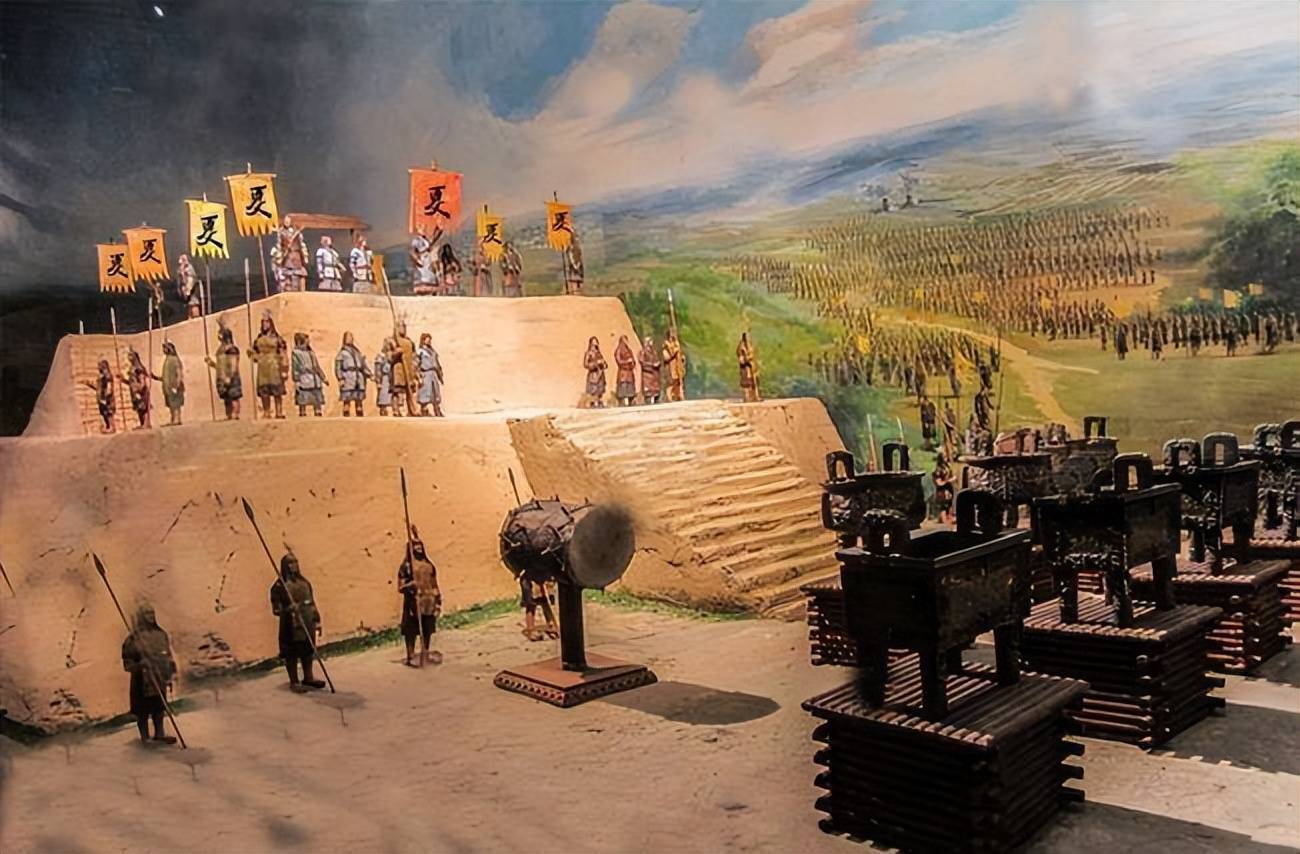

夏朝的建立标志着中国社会从公天下到家天下的转变,政治体制也由禅让制变为世袭制,王位不再由贤能之人选举,而是由家族世代继承。大禹的儿子启即位后,正式确立了世袭制,开启了王朝的世袭统治。因此,启被认为是夏朝的真正开国君主。

尽管如此,大禹与夏朝的建立仍然有着深厚的关系。大禹禅让之后,他开始统一管理分散的部落,深入各地熟悉地形,将天下划分为九州,并实施不同的管理制度,征收贡赋和劳务。大禹的治理理念清晰,但他的权力范围仅限于几个部落,尚未摆脱邦酋制的束缚。 相比之下,启通过召集部落首领,正式确立了世袭制度,巩固了夏王朝的统治基础。启还设立了六卿管理国家事务,建立了军队来巩固中央政权,并制定了禹刑法律制度,以规范朝廷和百姓的行为,为国家的形成打下了基础。 虽然大禹并非夏朝的开国君主,但他为夏朝的建立奠定了坚实的基础。