在体检报告上看到“肺结节”这三个字,不少人立马陷入了紧张,甚至脑子里直接联想到“癌”这个词。说实话,能不怕吗?毕竟肺是呼吸的要害部位,一点风吹草动都让人不安。

但其实,大多数肺结节并不代表恶性,有不少是良性结节或者炎症后留下的痕迹。问题是,它们可不全是无害的,如果对该做的检查掉以轻心,那就真可能错过了早期发现肺癌的机会。

说白了,发现了肺结节,并不等于“马上住院”或者“动手术”,反而最重要的是学会“盯着它看”——这也是医生最强调的一件事:随访复查。

肺结节的发展并不是一蹴而就的,它有一个缓慢的演变过程。而在这过程中,有三个关键时间点,医生们反复提醒不能错过。很多患者不太在意这些时间安排,觉得自己没不舒服就无所谓了,可一旦错过了其中某一个点,后悔都来不及。

第一时间点,是三个月复查。

别小看这三个月,它其实就是第一次筛查之后最重要的一次“确认”。很多人在体检或拍片时发现肺结节,医生一般不会马上下结论,而是会建议三个月后再拍一次。

这么做的原因,是因为肺部有时候也会出现一些假性结节,比如感冒、支气管感染、过敏反应引起的炎症结节。这类假结节,过段时间会自己消失。

如果三个月后复查发现结节明显缩小甚至没了,那就不用太担心。但如果三个月后结节大小没变,或者还增大了,那性质可能就不一样了。

这个阶段的观察,其实就是在做“筛选”。医生不会贸然判断结节的恶性与否,而是用时间去观察它的“性格”。有研究显示,约有30%的肺部小结节属于良性炎症性病灶,在三个月内就能稳定或消退。

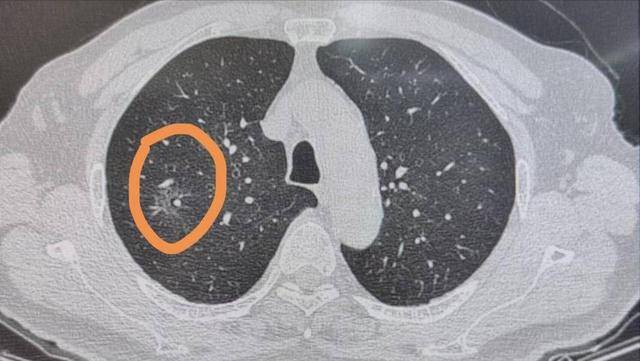

这个数据说明了不少早期结节只是虚惊一场,但如果因为粗心大意没复查,那这些数据就和你没关系了。而一旦真的出现了增长趋势,三个月的时间也刚好能卡在早期干预的窗口期。错过这个时候,等发现结节已经长到超过8毫米,甚至形成实性成分,再来处理就没那么简单了。

第二个关键时间点,是一年。

很多人以为只要三个月没事,那就高枕无忧了,其实不然。一些肺结节属于“惰性肿瘤”,它们的生长速度非常慢,三个月内看不出啥变化,但并不代表它们就是良性的。

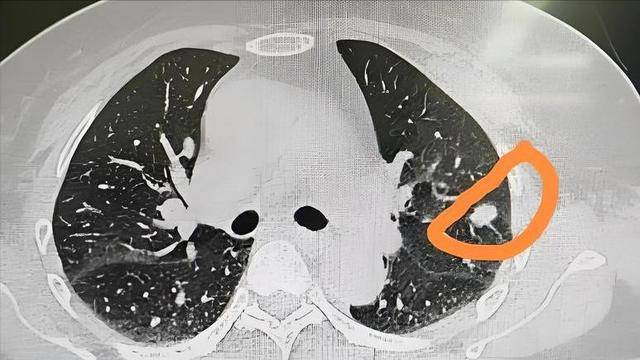

医生通常会建议,如果第一次复查稳定,那么间隔时间可以延长,但一年这个节点必须得查。尤其是那种磨玻璃结节,这种结节在影像上看起来比较轻淡,不像实性结节那样容易一眼辨别,但它们往往更“隐蔽”,潜在恶性的比例更高。

很多磨玻璃结节的恶变过程是“按年计算”的,不少临床病例中,早期的原位腺癌或者微浸润性腺癌,就是在一年甚至更久的观察中才被发现的。

这个一年节点,其实是给了医生和患者一次重新评估的机会。如果一年内毫无变化,可以考虑继续观察;如果出现轻微的形态改变,比如边缘模糊了,密度加深了,那就不能掉以轻心。因为这时候再拖,可能就是肺癌早期往中期发展的通道。

而且,现在很多医院的胸部CT拍摄质量很高,能观察到非常细微的变化。但也有个问题,太细致的图像反而让患者更加焦虑,每一个点都怀疑是问题。

其实这个阶段最怕的不是发现问题,而是“错过问题”。有数据统计,约有25%的早期肺癌患者,曾在一年内的随访中显示出变化,但因为未按时复查,导致发现时已经晚了。这么一看,这个一年节点真的得当回事。

第三个重要时间点,是两年。

这个时间点有些“耐心不够”的人可能早就扔掉体检报告不管了,但恰恰是这个节点,才是真正能“放下心来”的时候。如果一块肺结节在连续两年内没有任何变化,那它发生恶变的可能性就很低了。

临床上有一个叫“稳定两年法则”的经验,也就是说,如果一个结节在两年内无增长、无密度变化,也没有新出现的结节,那么它大概率就是良性的,可以考虑停止频繁复查,改为常规体检。

不过这不代表就可以完全不管了。对于有高风险因素的人群,比如吸烟史、家族肺癌史、有职业接触史的人,哪怕两年稳定了,也建议每年还是要拍一次胸部CT。

很多人一听到“拍片”就担心辐射,其实现在低剂量螺旋CT技术已经非常成熟,所需的辐射剂量远低于过去标准的CT,基本等于一次长途飞行的辐射量,对健康影响非常小。而它带来的好处是实打实的——发现早期肺癌,提高生存率。这是值的。

肺结节虽然看着小,但背后的医学管理却一点不马虎。这三个时间点看似只是几个日期,实际上是医生根据大量临床经验、数据研究和指南共识得出的判断依据。

有研究显示,在按照指南进行定期随访的患者中,早期肺癌的检出率提高了近40%,五年生存率明显上升。而那些未能坚持复查的患者,往往在出现症状才发现问题,那时候的治疗难度和心理压力就完全不一样了。

也有人会问,难道每一个结节都要这么跟踪吗?不是的。结节有大小之分,有形态之分,不同类型的结节,医生的管理方式也不同。但大体的原则就是,越小的结节越要观察,越是不确定的结节越要按时复查。

别等着它“变大了再管”,那样代价可能就太大了。医生建议的复查间隔,并不是随便定的,而是根据结节的大小、密度、位置、形态,还有患者的年龄、吸烟史等综合评估之后决定的。看似简单的一个CT复查,其实背后包含的是一整套医学逻辑。

现实生活中,确实有很多人是在“无意中”查出肺结节的,但真正决定健康结局的,不是“有没有”,而是“重不重视”。不少患者在初次发现后没在意,等到下一次拍片才发现已经有实质性恶变,追悔莫及。

也有很多人从一开始就严格按照医生要求做随访,几年后结节都没事,反而放下心来。这其实就是“知情选择”带来的结果。

讲到这儿,也许有人会觉得太啰嗦,但这些“多此一举”的复查,其实正是“防患于未然”的保障。毕竟,肺癌是目前中国发病率最高的恶性肿瘤之一,且死亡率也居高不下。

能够在毫无症状时发现结节,本身就是一种幸运;而能否守住这份幸运,就看对这些黄金时间点有没有放在心上。医生不是神,但医生能帮人用时间换取机会。

等到结节稳定两年再说“没事”,那是真没事。可一旦中间哪一步错过了,那就不是小事了。不是医生吓唬人,而是太多病例证明,恶性肿瘤发展起来,不等人,也不讲道理。

所以,既然查出来了,就别装没看见。每一步随访,每一次复查,都是和未来的一次“握手言和”。比起担心,不如主动出击。把握好三个月、一年、两年,才是对身体负责、对未来负责的态度。

肺结节,听着吓人,其实最怕的不是“结节本身”,而是对它不上心。真正的安全感,是来自于对未知的管理和警觉,而不是“没感觉就没事”的自我安慰。身体的每一次提示都不是无意义的,把握好关键节点,就是对健康最好的回应。