“我没有乱吃东西,也没有什么大病,怎么突然查出来是肾衰竭呢?”这是一个中年男子在复查时提出的问题。他的困惑,其实也是很多病人的共同心声。

人往往以为,肾脏出事一定有明显原因,可事实却告诉人们,问题往往是积累的结果,一步步拖延到无法挽回。得了肾衰竭的人,看似没有共性,但仔细梳理,几乎都能找到相同的轨迹。

长期患有慢性病却控制不佳,是肾脏最沉重的负担。高血压和糖尿病是最典型的两类病,血压高了,血糖乱了,肾小球在高压和高糖环境下长期浸泡,结构慢慢受损。

每一次血压升高,肾脏的微血管就要承受额外的压力,壁面逐渐增厚,管腔变窄,供血下降,过滤功能一点点减退。

血糖持续高企,糖分在肾脏沉积,形成代谢产物,给肾小球带来更深的伤害。病人如果没有规律用药,或是经常忽视监测,那损伤只会持续累积。

很多人直到肌酐升高才发现问题,但那时往往已经晚了。数据也显示,糖尿病肾病和高血压肾损害,是导致肾衰竭的最主要原因,占比超过一半。

所谓“我身体一向挺好”,往往只是错觉,慢性病从不声张,但一点点把肾脏推向崩溃。

长期滥用药物,特别是止痛药和各种偏方,是另一条常见的路。止痛药中某些成分,会减少肾脏血流,影响肾小球灌注,反复使用就可能引发慢性损伤。

人们常常忽视这一点,把药当成“临时救急”的工具,却忘了肾脏要负责代谢和排泄。药物残留和代谢产物滞留在体内,形成的负担比人们想象的更大。

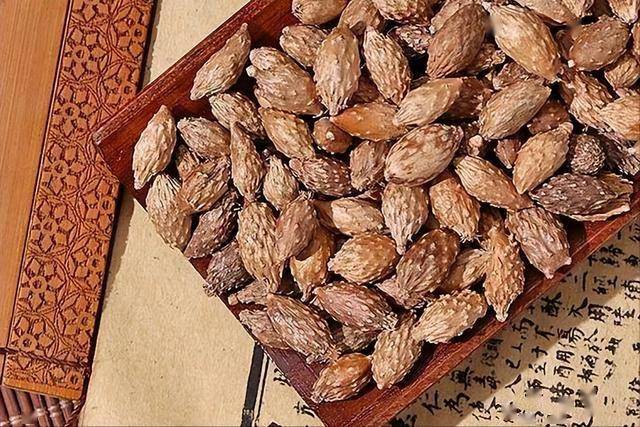

偏方更是风险极高,不少草药中含有对肾脏有毒的成分,长期使用容易造成不可逆的损伤。很多病人自信“草药比西药安全”,结果恰恰相反。

世界范围内关于药物性肾损害的病例并不少见,这一类病人常常觉得自己只是随便吃了点药,不会有大问题,但事实往往令人警醒。

肾脏本身的问题,若是反复或长期存在,也会成为导火索。肾炎、肾结石、多囊肾等疾病,都可能成为肾衰竭的前奏。

肾炎在早期常常表现轻微,尿里有点泡沫、颜色略微改变,但不容易被察觉。肾结石带来的梗阻,会让尿液倒流,肾盂压力增高,肾单位一点点坏死。

多囊肾则是遗传性问题,囊肿逐渐增大,正常肾组织被压迫,功能区越来越少。病人若缺乏对疾病的重视,或者没有规范治疗,这些问题最终可能发展成肾衰竭。

不同的起点,却走向相同的终点。临床中不少患者,其实在年轻时就有早期信号,只是被忽视,结果几十年后演变成不可逆的局面。

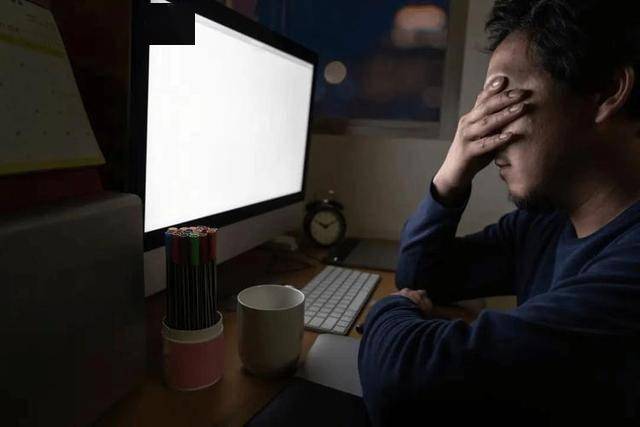

不健康的生活习惯,也在默默消耗肾脏的功能。过度熬夜、饮水不足、长期高盐饮食、喜欢吃腌制品、滥喝饮料,这些都是肾脏负担的隐形推手。

高盐饮食让血压升高,血压升高又加重肾损伤。饮水过少会让尿液浓缩,代谢废物不容易排出,增加肾结石和感染风险。

长期熬夜让交感神经兴奋,血压和血糖更容易波动,这些都会反馈到肾脏。很多人习惯晚上喝含糖饮料,把它当成解渴之物,却没意识到糖分和磷酸盐类物质正在加速肾功能的下滑。

生活习惯往往被轻视,但它们构成的累积效应,比单次的打击更持久更危险。一个人若每天都给肾脏增加一点负担,几十年后,问题就不可避免会显现。

忽视定期体检,错过早期信号,是让小问题变成大问题的关键。肾脏疾病早期往往不痛不痒,表现轻微。尿常规的轻度异常,肌酐的轻微上升,很多人不会在意。

体检中往往就能发现蛛丝马迹,但若忽略检查,病程就不断延长。等到出现浮肿、乏力、尿量减少这些典型症状时,往往已经进入中晚期。

医学上一直强调早发现、早干预的重要性,就是因为肾脏的代偿能力很强,可以默默承受损伤,但一旦超过阈值,就快速下滑,无法挽回。

定期体检不仅仅是例行公事,而是肾脏自救的机会。少数病人确实是在例行检查中才发现异常,而那些没有重视的人,往往是带着严重症状才被送到医院。

肾脏衰竭不仅是一个器官的问题,它是生活方式、健康认知、社会观念的综合反映。很多人习惯头痛医头脚痛医脚,关注眼前的不适,却很少从全局去看身体。

肾脏的沉默性恰恰成了最大风险,它不像心脏会突然疼痛,不像胃肠会立刻反应,它选择默默忍受。也正因为这样,人们对它的忽视更普遍。