在中国历史上,曾多次提出要求苏联允许中国收回外蒙古,但每次都遭到苏联的拒绝,理由是中国收回外蒙古会威胁到苏联的安全。无论是为了所谓的安全保障,还是为了在中苏之间建立一个“缓冲区”,这些理由无非是大国间的表面话语,背后藏着更为复杂的利益算计。

从明朝打败元朝开始,蒙古便开始不甘屈服。蒙古人纷纷自立门户,试图抗衡明廷。而当大清推翻明朝后,清朝显然不愿意再浪费时间与蒙古进行对话,直接采取了占领蒙古的行动。那个时期,蒙古地区实际上已经分裂成了两大势力,清廷在其中进行割据式管理,将北部的86旗与南部的49旗分开。随着时间的推移,北部被称为外蒙古,南部则为内蒙古。这一划分,在日后为外蒙古争取独立埋下了伏笔。

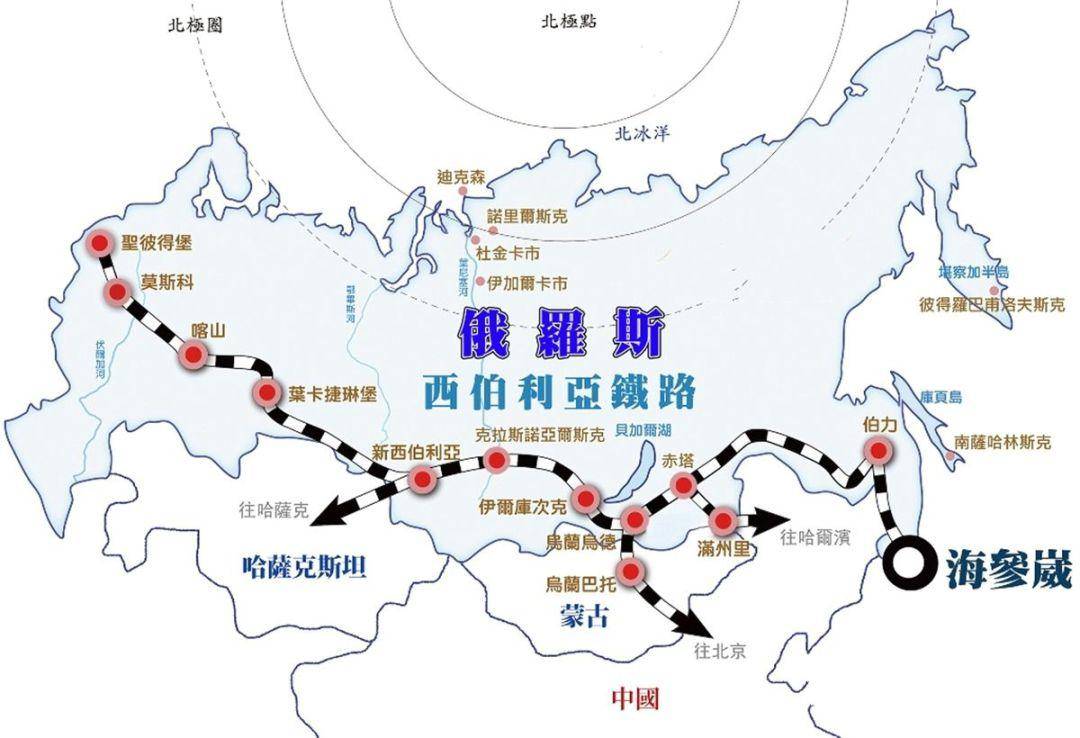

进入18世纪,沙俄为了拓展商业利益,与清廷签订了一份协议,承认蒙古是清朝的领土。然而,沙俄并没有放弃对外蒙古的兴趣,经过多年经营,沙俄与外蒙古建立了紧密的联系。沙俄开始声称要“保护”蒙古,但由于尚未具备足够的实力,无法直接吞并外蒙古。到了19世纪末,清朝因战败被迫割让领土并支付巨额赔款。此时,沙俄趁机提出自己在蒙古的利益要求,并提出通过修建西伯利亚铁路经过辽东半岛,但清廷对此并未同意。然而,沙俄通过政治手段迫使清廷签订了“中俄密约”,该密约允许沙俄借用土地建设铁路。

然而,沙俄并没有长期遵守这一协议,四年后竟撕毁协议,加入了八国联军对中国进行掠夺。清朝认识到,仅仅依靠外交手段并不足以保护蒙古,因此开始采取措施推动蒙古的经济发展,期望通过改善经济状况来巩固其对蒙古的控制。然而,清朝官员的做法显得过于急功近利,不仅没有考虑到蒙古的实际需求,还加重了当地民众的负担,征收重税,修建设施却忽视了民族特色和文化传统。此时,沙俄趁机向蒙古的寺庙和活佛提供大量支持,向他们送去俄国商品并利用这种关系在蒙古扩展影响力。

接着发生了日俄战争,沙俄战败,令其一度失去对外蒙古的控制。与此同时,1911年,随着清朝政权的动荡,蒙古的库伦活佛通过密使寻求沙俄的帮助,开始谋求外蒙古独立。沙俄派兵进驻外蒙古,并支持外蒙古建立起伪 政府。此时,袁世凯虽然上台,但始终坚称外蒙古为中国的一部分,尽管无法实际控制外蒙古的局势。

1912年,沙俄与外蒙古签署了协议,表面上承认外蒙古作为独立实体存在,但实际上却限制了中国在蒙古的主权,且沙俄开始进一步巩固其对外蒙古的控制。随着苏联在1917年建立,苏联继承了沙俄的政策,并废除了之前与中国的所有条约,继续推动外蒙古的独立进程。外蒙古在经过几番波动之后,最终在苏联的支持下宣布独立。

然而,这一切并未结束。1921年,苏联红军与蒙古军共同推翻了民国政府在外蒙古的控制,再次把外蒙古置于苏联的影响下。尽管民国政府在与苏联签订协议时曾同意外蒙古在名义上属于中国,但实际上苏联已在蒙古驻军,完全没有撤离的打算。经过数年内战,民国政府无法有效控制外蒙古,国内战乱不断,根本无暇顾及边疆问题。

进入二战后,随着苏联在雅尔塔会议上的强硬要求,西方盟国最终同意将外蒙古划归苏联的影响范围,外蒙古的独立在此时成为事实。虽然民国曾多次争取回归,但由于国内局势复杂,最终并未能收回外蒙古。直到1945年,外蒙古通过联合国正式加入国际社会。

中国新成立后,尽管曾试图向苏联要求收回外蒙古,但苏联始终以“安全缓冲区”的名义拒绝,并质疑中国在未来可能对苏联构成威胁。直到1979年,经过多年的外交斗争,中国最终尊重外蒙古独立的现实,并与蒙古建立了正式的外交关系。此时,苏联的“缓冲区”策略逐渐显露出失败的迹象,最终也因内部矛盾和外部压力瓦解。

这段历史虽然充满了复杂的政治斗争,但也反映了大国之间利益博弈和复杂的外交策略。对于外蒙古的独立,中国最终通过和平的方式与蒙古建立了友好的合作关系。回顾历史,这些纷争不仅让我们更清楚地认识到国家间权力与利益的博弈,也为我们今天的外交政策提供了宝贵的经验教训。