前言

他为大清续了命,却也成了紫禁城里那个女人最大的心病。

慈禧几次三番出手,试图制衡曾国藩,却发现这位功臣根本无法撼动。

一根救命稻草,如何长成了悬顶之剑?

晚清的中国,像一艘千疮百孔的破船,风雨飘摇,太平天国的烈火从广西一路烧到南京,几乎点燃了半个中国。

更让朝廷难堪的是,曾经引以为傲的八旗、绿营,在这些泥腿子出身的农民军面前,竟如纸糊的老虎,一戳就破。

江山眼看就要易主,紫禁城里的当权者们急得焦头烂额。

绝望之中,他们不得不撕下“首崇满洲”的祖制脸面,把赌注押在了汉人身上。

于是,曾国藩、李鸿章这样的人物,便被推上了历史的风口。

曾国藩和他一手拉扯起来的湘军,确实没让朝廷失望。

这支带有浓厚个人色彩的军队,成了镇压太平天国的绝对主力,可以说,没有曾国藩,清王朝可能撑不到1911年。

然而,问题也随之而来,当战火平息,那个坐在龙椅后面的女人——慈禧,猛然发现,这个拯救了王朝的男人,已经长成了一个她无法控制的庞然大物。

他的湘军,说是朝廷的兵,可人人都知道,他们只认“曾大帅”,不认皇帝。

这种权力,不就是明朝那些拥兵自重的藩王吗?一根救命稻草,竟长成了悬在自己头顶的利剑,这让慈禧如何安睡?龙椅上的女人,开始不动声色地磨刀。

权力这东西,容不得半点分享,慈禧很清楚,卧榻之侧,岂容他人鼾睡?她必须把曾国藩这头猛虎关进笼子,甚至拔掉他的牙。

她开始尝试各种制衡之术,想给曾国藩的权力版图里掺沙子、钉钉子,可找来找去,满朝文武,竟没一个能跟曾国藩掰手腕的。

就在慈禧一筹莫展时,曾国藩却自己递上了梯子,他上了一道奏折,主动请求裁撤湘军两万五千人。

这姿态,看上去是何等的忠诚!慈禧心里一块石头仿佛落了地,可她很快就发觉,自己被这个老谋深算的湖南人耍了。

曾国藩的裁军,雷声大雨点小,核心的精锐部队纹丝不动,这哪是自断臂膀,分明是演给她看的一出戏。

察觉到被愚弄的慈禧,脸想必比锅底还黑,她意识到,对付这种人,温和的敲打根本没用。

于是,她开始在各种鸡毛蒜皮的小事上找曾国藩的茬,试图用不断的羞辱来打压他的气焰。

同时,她也在物色一个新人,一个能真正取代他、牵制他的人。

想从兄弟下手,却发现是块啃不动的铁板。

于是慈禧的目光,很快落到了曾国藩的亲弟弟——曾国荃身上。

与城府深沉的兄长不同,曾国荃是个典型的猛将,性格暴烈,治军也远不如哥哥严谨。

他率领的“吉字营”,军纪败坏是出了名的,烧杀抢掠的劣迹,连自己人都看不下去。

这简直是送到手上的把柄!慈禧心想,只要抓住曾国荃的小辫子,不愁敲打不了他背后的曾国藩。

然而,她还是低估了曾国藩,曾国荃在外面捅出的娄子,还没等传到北京,就被他哥哥悄无声息地摆平了。

所有的人证物证,都被处理得干干净净,仿佛从未发生过。

慈禧布下的线人,费尽心机也抓不到任何实质性的证据,想从兄弟这块看似薄弱的环节突破,结果发现,那竟是一块被反复加固过的铁板,根本啃不动。

几次三番的试探都以失败告终,慈禧的耐心,也快被消磨殆尽了。一枚关键棋子落下,总督的血染红了官场。

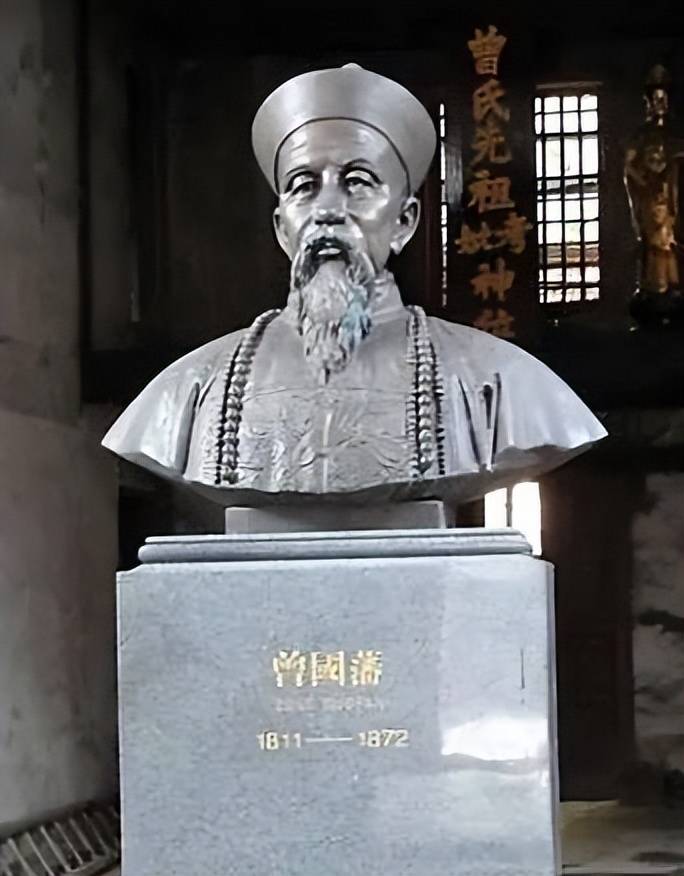

屡战屡败后,慈禧终于下定决心,要走一步险棋,她从自己的亲信里,提拔了一个叫马新贻的人。

马新贻这人,打仗的本事平平,但最大的优点就是听话,对慈禧绝对忠诚。

慈禧破格将他任命为两江总督,这个职位,恰好是曾国藩权力的核心地带。

这枚棋子落下的意图再明显不过:让他坐镇南京,与曾国藩分庭抗礼,同时秘密搜集曾氏兄弟的罪证。

马新贻虽为人还算正直,也想为国为民做点事,却不幸被卷入了这场最高级别的权力绞杀。

他上任不久,一件震惊朝野的大案发生了。

光天化日之下,在防卫森严的总督衙门里,马新贻遇刺身亡。

刺客张文祥当场被擒,可接下来的审讯却陷入了僵局。

这个刺客翻来覆去就那么几句颠三倒四的话,动机更是胡编乱造,一听就是假的,案子审了几个月,主审官焦头烂额,却问不出半点实情。

就在所有人都束手无策时,已经被调离两江的曾国藩,主动上书,请求回来处理这桩悬案。

然而诡异的一幕出现了,之前那个油盐不进、满嘴胡话的刺客,到了曾国藩手里,竟变得异常顺从,很快就画押认罪,随即被凌迟处死。

一桩惊天大案,就这么“圆满”地了结了。

朝野上下议论纷纷,都说曾大帅有手段,可慈禧心里比谁都清楚,这案子结得太快、太“干净”了。

而且坊间传闻四起,都说这刺客背后真正的主谋,就是曾国藩。

倘若传闻为真,那他确实用一种最极端、也最有效的方式,清除了慈禧安插过来的那颗钉子。她终于明白,有些猛虎,只能供着不能斗。

马新贻的死,成了慈禧与曾国藩之间无声较量的转折点,她意识到,自己根本赢不了。

原因很简单,第一,她没人,八旗子弟早已是提笼遛鸟的废物,大清的国防和治安,靠的是谁?是曾国藩的湘军,是李鸿章的淮军。

动了曾国藩,等于动摇了自己统治的基石。

第二,她没实力,曾国藩的势力已经盘根错节,深入骨髓。

第三,他不是一个孤立的臣子,他背后是一个庞大的、掌握着军、政、财权的利益集团。

第四,强行铲除他,引发的动荡,可能是另一场太平天国,这是风雨飘摇的清廷无论如何也承受不起的。结语

虽然慈禧是个权力欲极强的女人,但她更是一个现实的政治家。

当她发现对手是自己无论如何也扳不倒的存在时,妥协,就成了唯一的选择。