“万恶的旧社会”本已令人心生畏惧,而晚清时期的社会景象更是惨不忍睹。在那内忧外患的动荡年代,老百姓不仅饱受饥荒与战争的折磨,还要忍受清政府、地主甚至洋人多重压迫的重负。

各种压迫交织在一起,使底层百姓只能在极其狭窄的生存缝隙中艰难求活。活着本身就成了奢望,是许多人难以企及的梦想。土地荒芜,工作被剥削得所剩无几,不少人铤而走险,走上了偷窃的道路,社会治安因此陷入极度混乱。

面对日益失控的局势,晚清政府束手无策,为了震慑小偷和那些反抗清朝统治的起义者,便在城镇闹市、广场、街道旁设立了多个公开刑场,用来执行公开处决,以“杀鸡儆猴”的手段维护社会秩序。

今天我们找来了20张晚清刑场的真实老照片,经过修复,远离电视剧里的虚假演绎,这些才是真实反映那个时代刑场景象的珍贵影像。

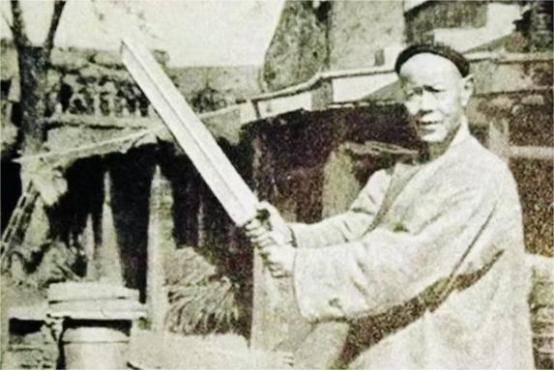

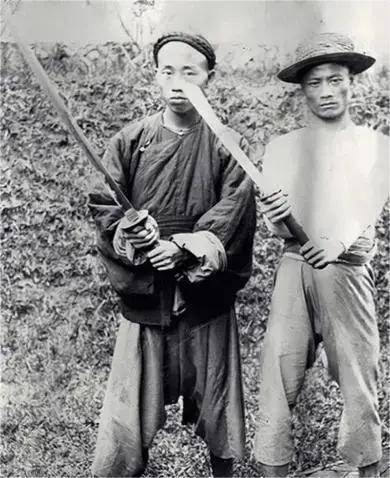

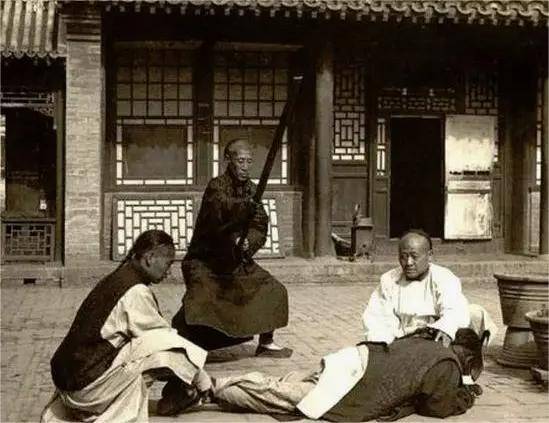

当时的劳苦大众生活困苦到了极点,甚至连执行斩首任务的刽子手也显得瘦弱憔悴。有人可能会误以为是杀人太多导致“阴气重”,其实根本原因是物资极度匮乏,刽子手们被饿得皮包骨头。

与影视剧中那些体态魁梧、肥头大耳的刽子手形象截然不同,真实的刽子手形容憔悴,令人担忧被砍头的犯人恐怕要遭受更残酷的对待。

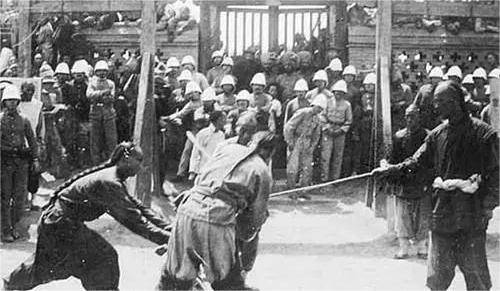

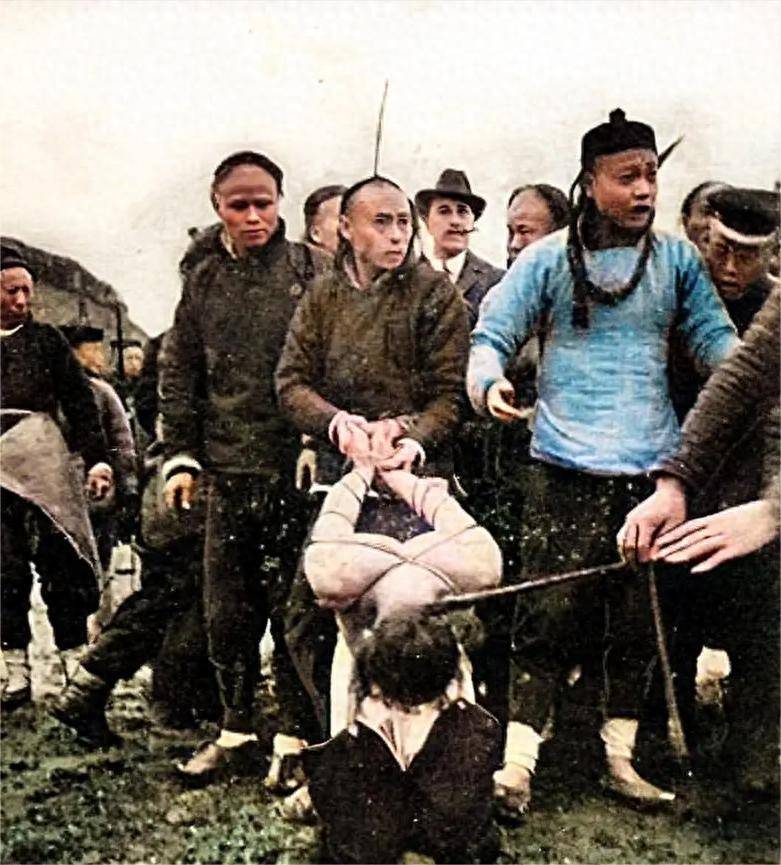

这张珍贵的老照片,记录了晚清时期为震慑义和团起义者而公开处决他们的场景。即使当时很多残酷刑罚已被废除,清政府面对义和团起义却丝毫不手软。

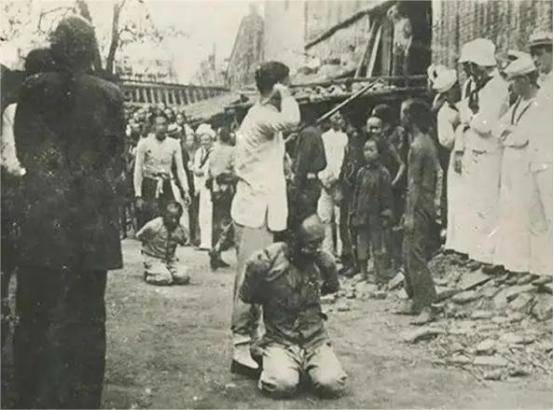

另一张同样处决义和团成员的照片中,刑场被密密麻麻的人群填满。义和团曾高喊“扶清灭洋”,起初得到清政府支持,然而很快就被认定为威胁统治的力量,最终遭到镇压。

义和团的声势曾经十分浩大,但随着八国联军攻入紫禁城,清王朝为了维护腐朽的统治,不得不与西方列强签订一系列不平等条约,并开始大规模抓捕义和团成员。这张照片正是当时围观的场面之一。

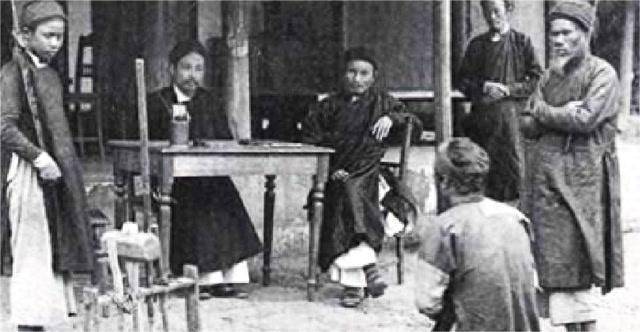

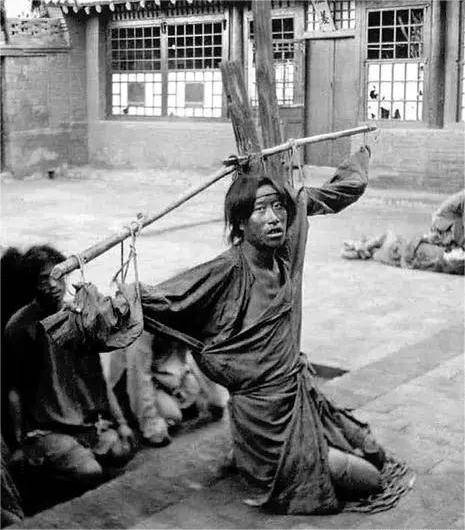

照片中展现的是一种笞刑,犯人被吊起来,用荆条或鞭子猛抽,吊着时肩膀的肌肉撕裂般疼痛,再加上抽打,刑罚异常残酷。

有趣的是,仔细观察照片中围观群众的面庞,竟然都带着笑容!这是因为他们对这些惨烈的刑罚已见怪不怪,麻木成习。

晚清百姓的命运如同草芥一般,很多达官显贵眼里,穷人甚至不如一条名贵的狗。这张照片中,一名犯人被穿上像狗一样的服装,身上套着绳索,象征着“狗”的身份,留下了这张令人心酸的画面。

在清朝腐朽统治下,老百姓几乎没有生路。无数无辜的贫苦百姓被权贵和官员任意玩弄。稍有反抗,便会被冠以“穷凶极恶”的罪名,遭受残酷刑罚。

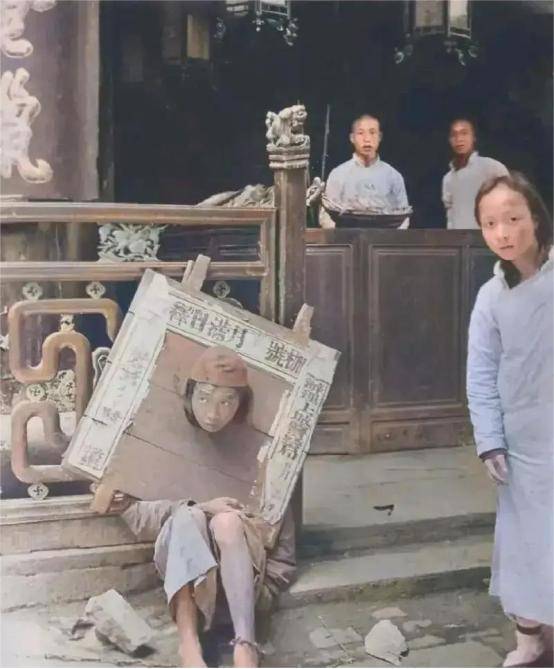

在一群儿童和妇女注视下,照片中一名即将被斩首的犯人头戴竹篓,这一做法是为了减轻犯人因看到砍头场面而产生的恐惧,防止其挣扎影响执行,同时也防止有人认出犯人劫狱。

虽然仗刑看似简单,却是极其残忍的刑罚。当时仗刑普遍存在,且有“行刑者贪赃枉法”的可能。若不给钱,刽子手可能不打屁股,而打击要害部位,导致犯人瘫痪甚至死亡;若给钱,通常只打屁股,力度则随钱多钱少而异。

一批又一批犯人被斩首,宛如屠宰场,许多目睹此景的民众吓得昏厥过去,但多数百姓早已习以为常,事不关己,麻木不仁。

照片中一名即将被处决的土匪双手绑在木架上,脚后有镣铐,防止挣扎伤人。眼神中流露出深深的恐惧和惊慌。

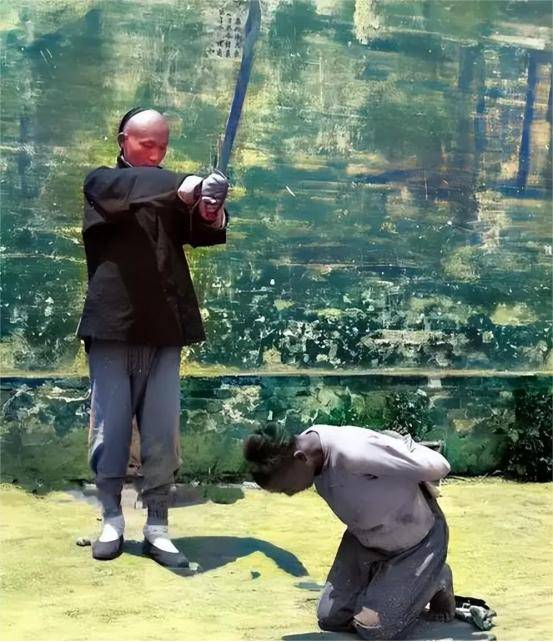

这张照片是清朝最出名、最神秘的刽子手邓海山的影像。刽子手行当多为生活所迫,但邓海山则不同。据说他的师傅告诉他砍够99个犯人便可停手,然而他竟砍了超过300个,晚年沦为赌徒,家破人亡。

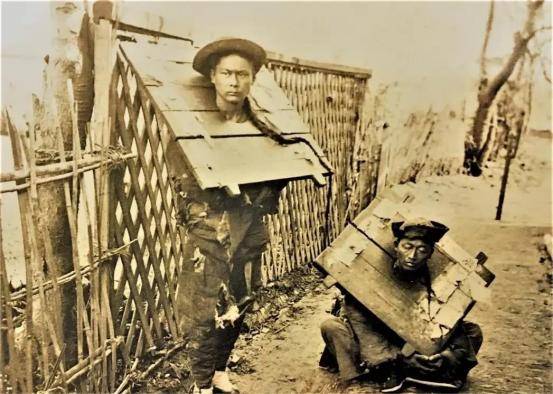

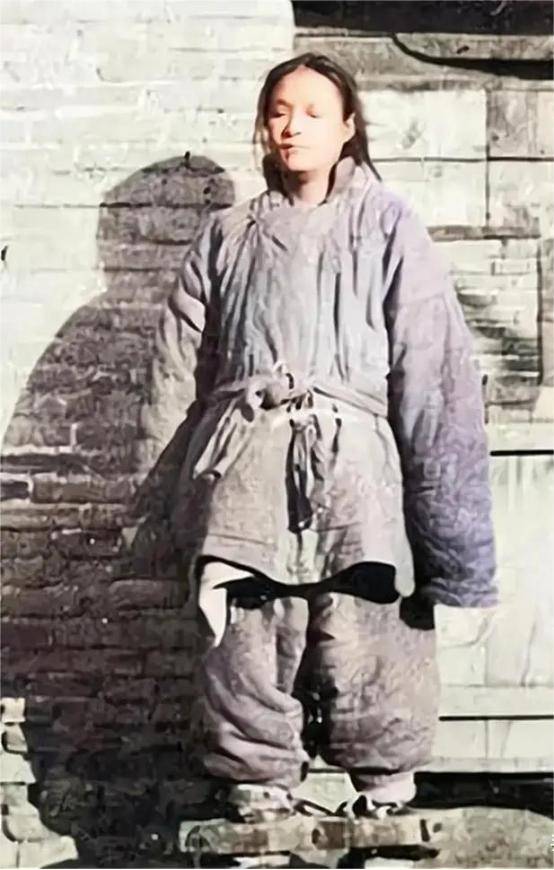

枷锁和镣铐通常只用于极度危险的犯人,但照片中这名女子看似柔弱无害,难以想象她身上背负着什么大案子。

广州法场地因频繁执行斩首处决而闻名,流传着各种恐怖传闻。据说那里有棵古树至今依然生长茂盛,你知道具体位置吗?

照片中刽子手挥刀欲斩犯人脑袋,犯人跪地服从。一个细节是男子辫子已被剪去,方便斩首时刀刃顺畅,减少阻碍。

被枷锁锁住的犯人仿佛刚从囚笼中放出,眼神依旧凶狠不屈,但无论如何反抗,结局依然难逃一死。

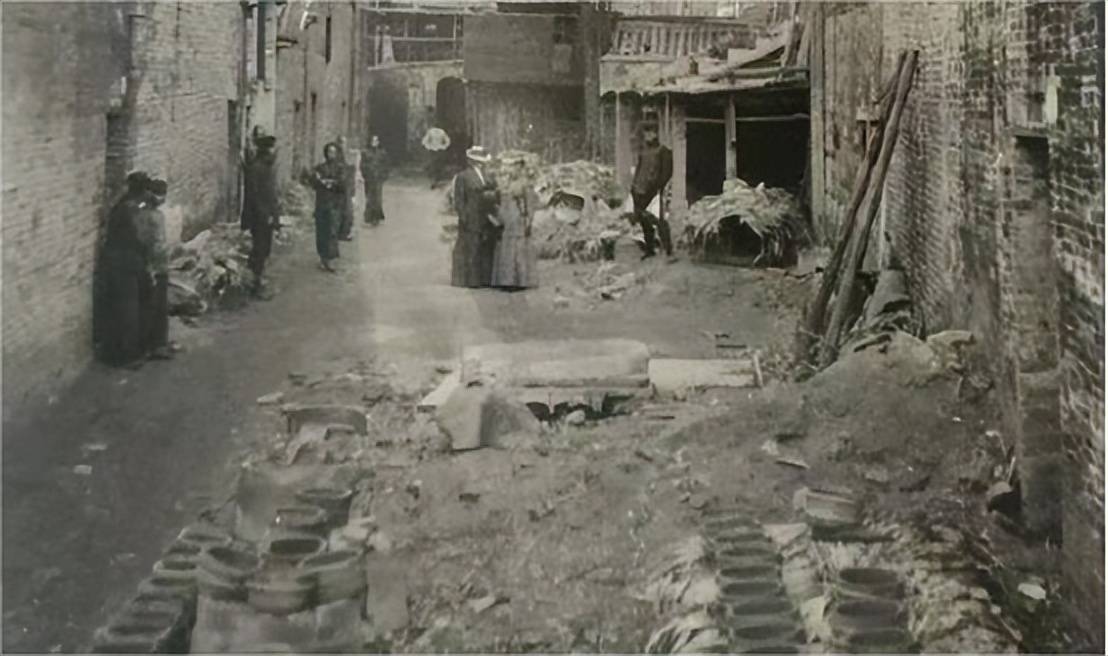

照片右侧墙根挤满了洋人,为围观群众提供了最佳视角。洋人只要抓获义和团成员,便强令清政府安排群众前来观看,腐朽软弱的清廷对此唯命是从。

一个女子脚戴枷锁,身形柔弱,阳光投射在她身上,形成巨大阴影。此行注定是她最后一次感受阳光,因为她即将步入刑场。

穷人在那个时代毫无尊严,而犯人更被视作牲畜。行刑前,他们被人扯着辫子摆弄姿势,像待宰的牲畜一般,周围挤满了洋人、警察和平民群众。