《——·前言·——》

赵一曼的惨叫,仿佛从地狱深处传来。那声音如雷贯耳,震撼心灵,来自一位曾亲自参与她审讯的日军军官的回忆。他永远记得,那时她在极度的疼痛中发出的声音,那是撕心裂肺的痛苦,也是一种坚定不屈的意志。他深知,这不仅是一次野蛮的暴行,更是一段永远铭刻在历史上的记忆。她的痛苦,她的坚持,和她的牺牲,仿佛凝聚了中国抗战精神的精髓。那一刻,赵一曼不仅是一个名字,更成为了无数人心中熊熊燃烧的烈火。

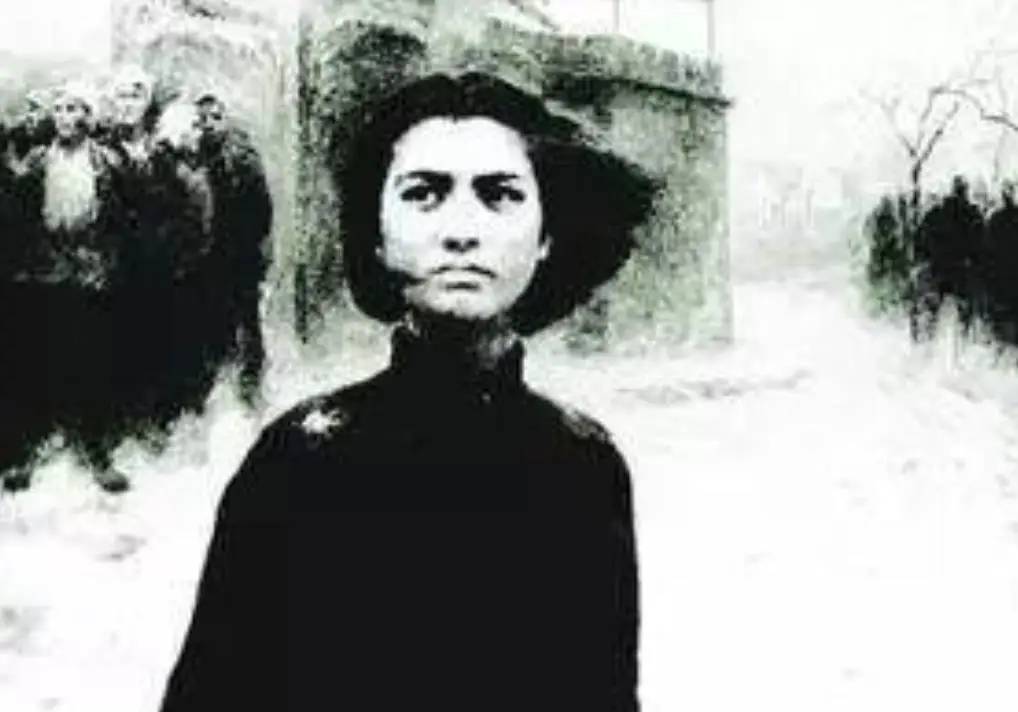

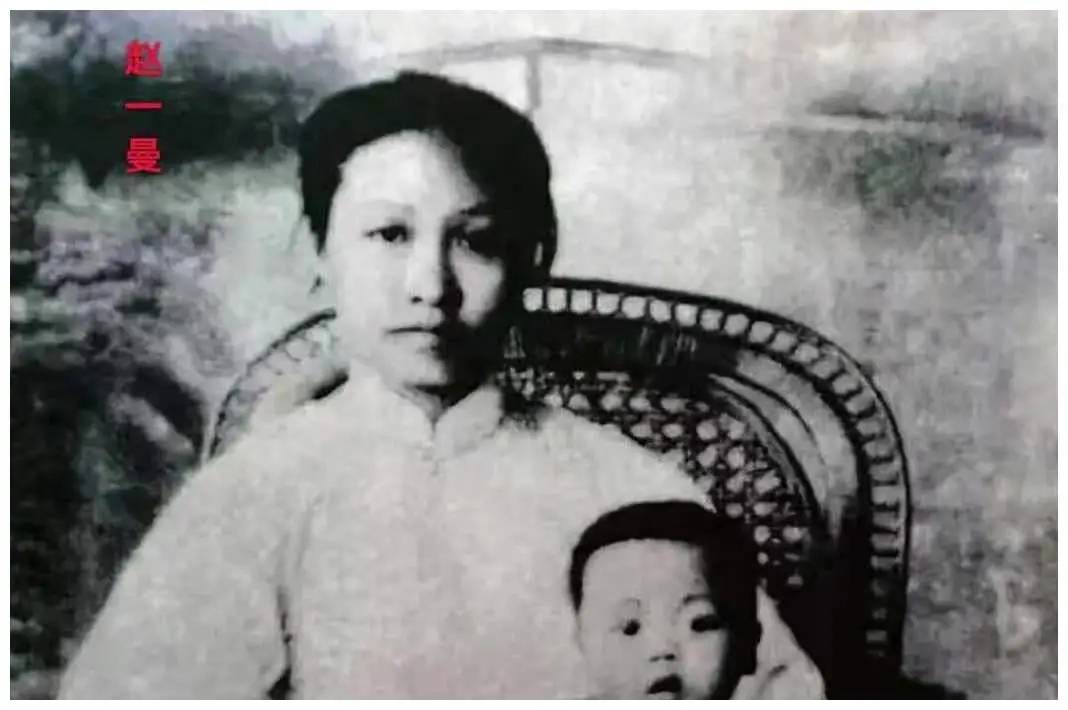

赵一曼的传奇故事,远不是一段普通的经历。她出生在一个书香门第,家境优渥,按理说,她的名字应当与“文雅”紧密相连。然而,这位年仅31岁的女子,却选择了完全不同的道路——走上了抗日战争的最前线。她的起点,虽然并不特别,但她的选择却注定在历史的长河中留下浓重的一笔。赵一曼与大多数中国人一样,从小接受传统教育,兴趣广泛,对诗书画乐皆有涉猎。直到“九一八”事变爆发,赵一曼才彻底意识到,这个看似平静的世界已被侵略的暴风雨撕裂。

这场灾难改变了她的命运,也让她迈向了革命的最前线。她没有选择退缩,而是毫不犹豫地加入了东北抗日联军,义无反顾地走上了抗战的道路。对于那个时代的她来说,参军似乎并不是什么惊世之举,但她的行动却无疑在历史上刻下了深深的印记。赵一曼不仅是一个勇敢的战士,还是一位隐秘的情报员,在敌后的阴影中,她为抗战事业提供了至关重要的信息。她的名字,因这些情报,成为了敌人眼中的眼中钉,也因此在抗日历史上永远铭刻。

然而,赵一曼的英勇付出了巨大的代价。她多次深入敌人腹地,执行爆 破任务,每一次都将自己的生命置于险境之中。作为一名女性,她的决心和胆略,远远超出了常人的理解。那些不眠不休的夜行、秘密的联络、甚至暗杀任务,她的每一个行动都充满了危险和冒险。然而,她无畏无惧,始终坚定前行。她的抗争不仅仅是战斗,更承载着她改变社会的使命感。她的革命信仰和家国情怀在每一次战斗中愈加坚定,使她逐渐在东北抗日联军中成为了不可忽视的重要力量。

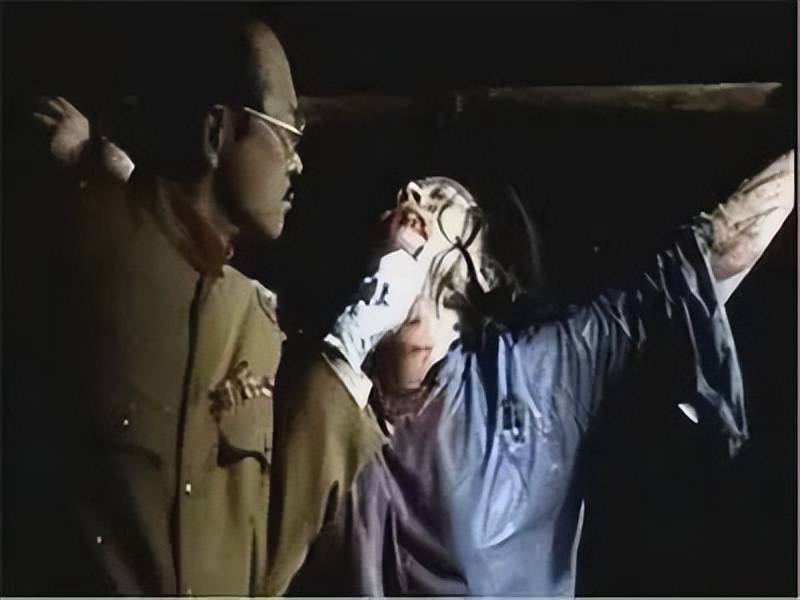

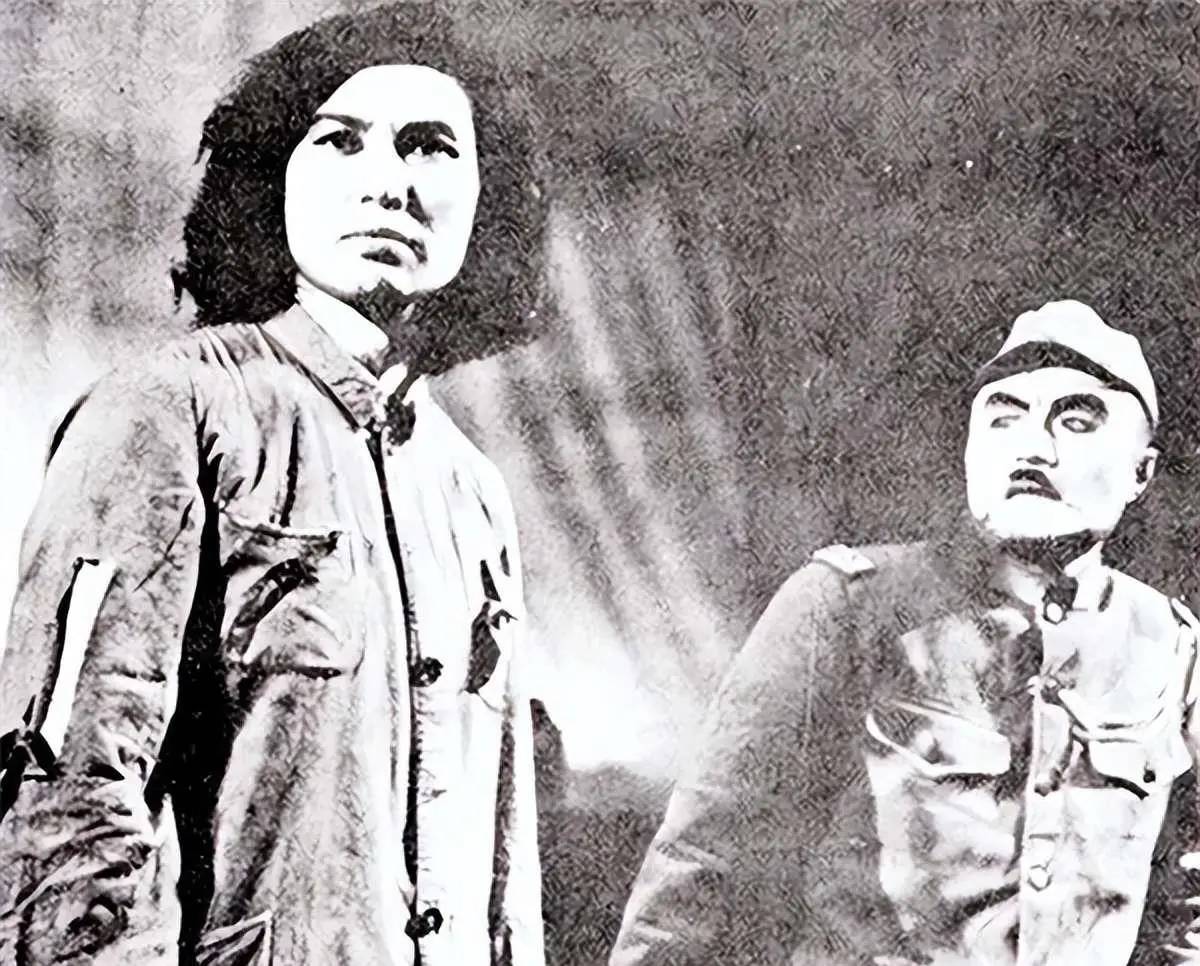

1936年,赵一曼的命运发生了巨大的转折。在执行一次秘密任务时,她不幸被日本特工捕获。这一事件标志着赵一曼坚韧不拔的抗争迎来了最大的考验。日军的审讯手段,残忍至极,堪称人类无法想象的酷刑。赵一曼被带到敌军的审讯中心,接受了极度折磨。山本和雄,这位参与审讯的日军军官,在回忆录中提到,赵一曼所遭遇的酷刑令人发指。她被电击、鞭打,甚至面临死亡威胁,每一次折磨都让她的身心接近崩溃边缘。

然而,赵一曼始终没有屈服。她知道,若她透露半点情报,无数中国战士的生命将会因此丧失。即便是在痛苦的折磨下,她依旧坚守着自己的信念,毫不妥协。山本和雄回忆起她在审讯中的表现时,深深感叹她的“钢铁般的毅力”。赵一曼并非没有痛苦,每一次的剧烈摧残都让她的身体接近极限,但她始终没有发出屈服的声音,每一次被击打后,她紧咬牙关,眼神坚定,似乎从未有过低头的念头。

在山本和雄的记忆中,赵一曼的惨叫成为他最深刻的印象之一。那声音仿佛穿透了审讯室的每一面墙,回荡在所有人耳边,震撼心灵。那种撕心裂肺的痛苦让山本和雄也不禁产生了几分敬畏。“如同来自地狱的声音”,这不仅是赵一曼的痛苦,它似乎在那一刻成为了她坚强意志的象征。她的叫声仿佛在告诉所有人:无论外界如何暴力与残忍,都无法摧毁她内心的信念与力量。

在这场生死攸关的审讯中,赵一曼的坚韧和勇气让所有参与者都为之一震。她没有屈服,没有丝毫退缩的表现。山本和雄在回忆中提到,赵一曼不仅是一位勇敢的战士,还是一位毫不畏惧死亡的斗士。她把自己视作中国革命的火种,而这个火种,永远不会因外界的暴力而熄灭。

敌人的暴行在她面前显得微不足道,因为她知道,自己所做的一切,不仅仅是为了自己生还的机会,而是为了整个民族的未来。1936年8月1日的凌晨,哈尔滨郊外,天还未亮,微风吹过山间,赵一曼被押上了一辆无编号的军车。她的身体浮肿,嘴唇发黑,双腿的肉体已经溃烂。那位年轻士兵看着她,不禁低头呕吐。

车子驶向珠河县的荒山脚下,山本和雄也在其中,但他并没有穿军装,戴着墨镜,显得冷漠而不愿意直视她。赵一曼没有出声,她用木棍撑着身体,艰难地下车,走了几步,随后跪下。她没有求饶,也没有说“我无悔”,她只是静静地望着前方。她对士兵说:“别蒙眼,我想看看这个国家的天。”那天的天空灰蒙蒙的,毫无阳光。

士兵举枪,枪膛卡住了,山本怒吼:“快开枪!”第一枪打偏,擦过她的肩膀,她依然站着。第二枪射入胸口,她依旧没有动弹。第三枪、第四枪……她倒下了,嘴角有血,但她的眼睛依旧睁着,坚毅的目光没有闭上。

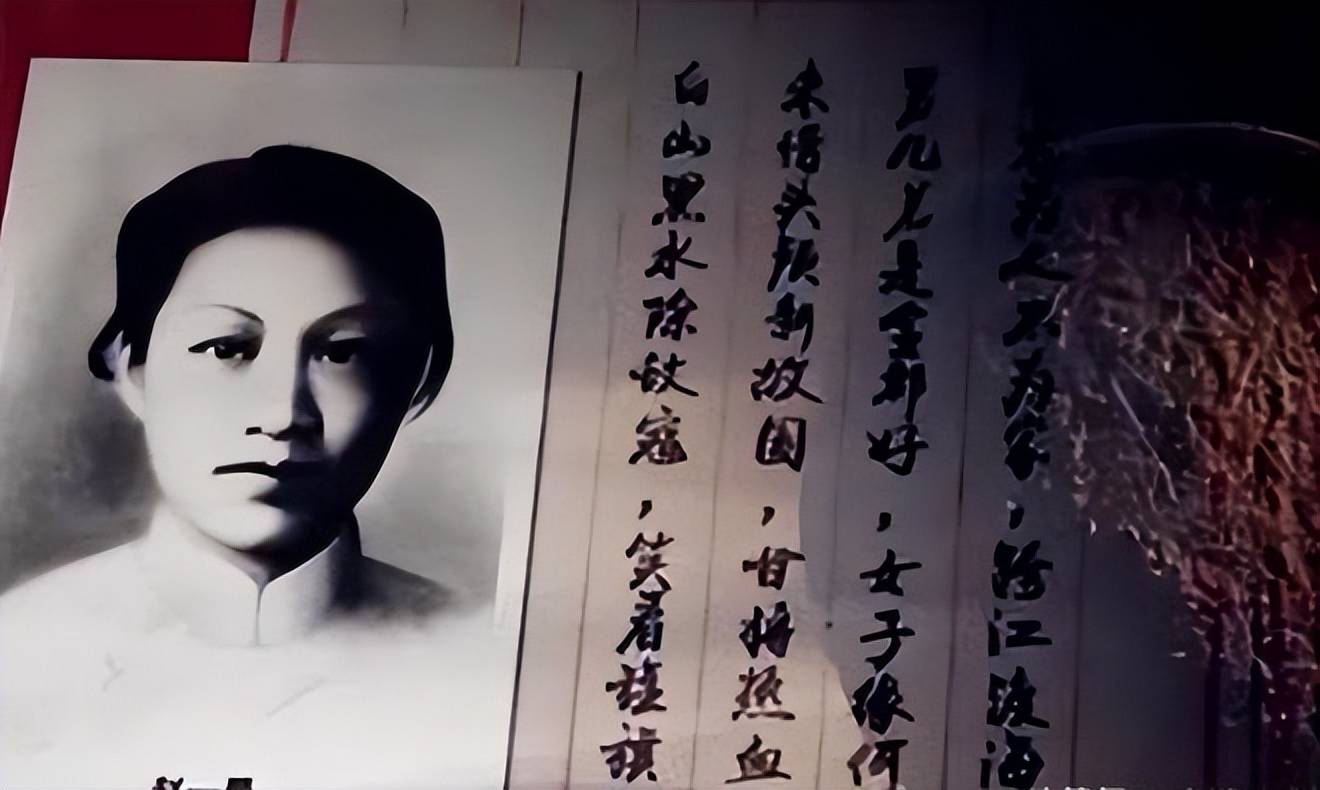

她死了,但没有人敢靠近。那个年轻士兵后来说:“我到死都记得那双眼睛,不是恨,而是看透了你。”赵一曼没有墓碑,尸体被草草掩埋,只有几块泥土遮盖,仿佛她的一生就此终结。然而,翻译员偷偷从她的衣襟上撕下一块布,上面写着三个字:“赵一曼”。几十年后,这块布在东京的遗物展览中出现,才让人们得知这个“代号003”的女俘虏,是真实存在的。

1946年,山本和雄在审判庭上提到赵一曼。他说:“我们没战胜她。”审判官不解,他补充道:“不是身体,是精神。”他交出的一本笔记本记录了赵一曼十几次的审讯。“她每天都在死,每次都不屈。”而他最害怕的,是她那双眼睛。“她不是喊口号,她不说什么‘祖国万岁’。她只是看着你,像知道你每一根骨头有多脆弱。”

日本媒体后来用这样的标题报道这段回忆:《一个士兵的敌人,不在前线》。

赵一曼去世多年后,东北开始清理抗战历史,档案中几乎没有她的名字。只有一个战士在登记表上写道:“她是那年唯一不被打败的人。”哈尔滨的一座老楼,后来成为赵一曼纪念馆。那间曾关押她的小地牢依旧保留着,墙上的血迹早已洗不掉。有一位女孩参观后哭着出来,她说:“我看到她的铁链子时,突然想到,今天我能自由地走在这里,是因为有人曾躺在那里。”

赵一曼没有留下家谱,也没有人知道她的骨灰在哪里。那