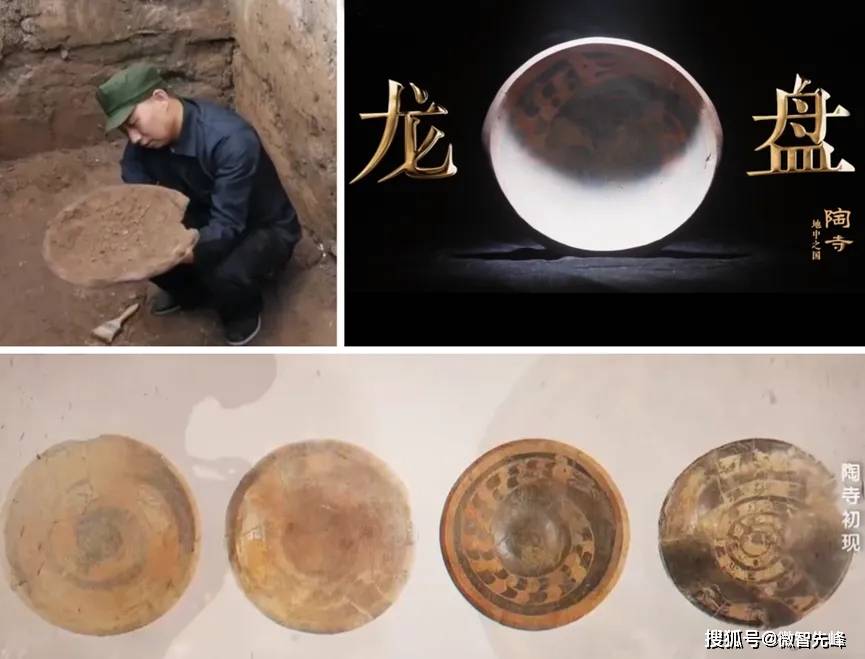

『01』龙盘

盘中动物红黑相间,盘踞在陶盘内部,近看有些立体,专家认为它是传说中的“龙”。

类似的陶制龙盘,陶寺大墓共清理出4件。

龙,在后世享有尊贵的意味,是帝王的象征。

大墓主人随葬了乐器组合和陶制龙盘,那大墓主人会不会是王一级的人物?

考古队梳理了遗址发现的一千三百多座墓葬,它们的排布规律、墓葬规格和随葬品本身显示出差异。

其中,六座大墓有成组的玉器、彩绘木器、陶器,以及仅它们有的龙盘。

稍微低一等级的墓葬,也有木器陶器,但质量和数量上要差和少。

“金字塔式”的墓葬区,意味着四千多年前陶寺可能存在一个等级社会,存在一个高高在上的王。

陶寺墓葬出土的乐器组合,代表着礼乐制度的出现。

等级化的墓葬分布和陶制龙盘,又意味着早期王权国家的兴起。

这些因素都被夏商周和后世王朝所继承发扬,也是人们普遍认可的中华文明显著特征之一。

『02』朱书扁壶

1984年考古队拼对整理出土陶片时,在一块残缺的扁壶陶片上发现奇怪的红色印迹,且不止一片,经拼合发现一个“文”字。

它与之后安阳殷墟甲骨文的“文”字如出一辙,却早了足足七百余年。

此外,还有一个奇怪的标记:

上方一个似圆似方的圈,中间一条横杠,下面像是一个问号。

相关领域学者对第一个标记的解读争论不大,但对第二个标记的解读各不相同。

/昜/

甲骨文学者罗琨认为,第二个标记很像甲骨文中的“昜”(yáng)。

本义为云开日现,两个标记可解释为“文昜”。

“文”字,在晚商时期主要用为先王的尊号。

“文昜”二字,可能表明着陶寺古代帝王的圣德高光。

/邑/

中国社会科学院学部委员冯时认为,第一个“文”字是夏朝国号。

后一个标记是古文字中的“邑”字,指夏代的王庭。

两个标记读作“文邑”,代表的意思是夏邑。

/尧/

陶寺遗址第四任考古领队何努,结合历年考古发现,认为第二个标记上部分代表城,下面是人,中间一横杠,整体含义是城在人头顶上。

在中国古文字中,垒土为尧。

尧字的形象,最早上面就是三个土。

故何努认为第二个标记应该是说“做这个城的人叫尧”。

无论是哪种解读,扁壶上的朱砂标记都将线索明确地指向了尧舜时代。

专家介绍说,陶寺的文字,从书写方式到字体方形的特点,都直接和甲骨文一脉相承,它许多方面都被夏商王朝继承。

如果这两个标记真的是文字,那将是一个改变历史的发现。

『03』从传说到信史

经过多年发掘研究,考古工作者将陶寺遗址时代锁定在夏代之前,大概公元前2400年。

比夏文化要早,正好是唐尧虞舜的唐。

陶寺遗址所处的临汾地区,正是传说中“尧都平阳”的所在地。

扁壶朱砂文字又将线索指向尧帝和夏王朝时,考古发掘和记载传说神奇的吻合。

这是专属于中国考古工作者的激动与震撼。

也是传承有序的中华文明所独有的魅力和神奇。

从传说到信史,需进一步的考古发掘来求证,但仅仅是这样的可能性也足以让人热血沸腾。

1984年,以“陶寺”命名的考古学文化正式诞生。

在接下来的几十年不懈探索中,它用一个又一个发现,一次次刷新人们的期待。

它会不会是那位“光被四表,格于上下”的尧帝定都之地,有待一代又一代 考古人继续探索。