| huozm32831 | 2025-11-24 11:32 |

|

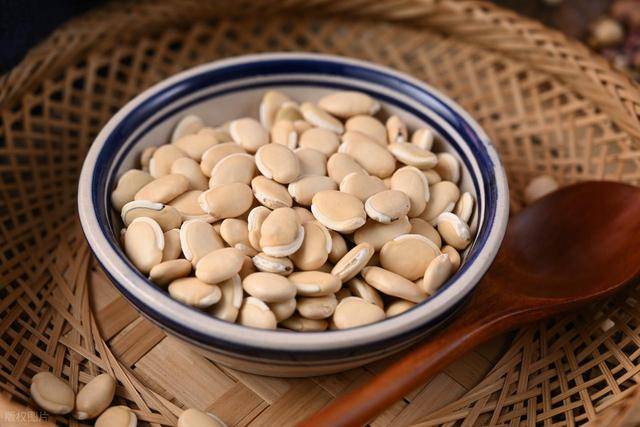

有人说,西红柿是“厨房里的小红宝”,还有人说,常吃西红柿能软化血管、预防中风,甚至把“吃西红柿可以溶解血栓”当成日常保养的秘诀。有人就天天早上来一颗生吃的,有人炖汤都爱多放点,生怕错过了那传说中的“救命功效”。  这事听起来是不是挺像民间偏方的?但又好像有点道理的样子。真要说起来,很多人都听过一个说法:吃西红柿对心血管好。但要说它能“慢慢溶解体内的血栓”?听着就有点玄乎了。 那就得认真摆摆事实了。西红柿确实是个好东西,它富含多种营养物质,像维生素C、钾、叶酸,还有一种特别的天然成分——番茄红素。这个番茄红素,是它那红通通颜色的“元凶”,但更重要的是,它在营养学界可是出了名的抗氧化战士。 有研究表明,番茄红素对降低低密度脂蛋白的氧化有一定作用,说得通俗点,就是有助于减缓血管内脂质沉积的过程,从而减轻动脉粥样硬化的风险。  不过,说它能“溶解血栓”?这就有点过头了。血栓形成一般和血液高凝状态、血管壁损伤及血流缓慢等三大因素有关,是个复杂的生理过程,治疗和干预也需要针对性强的医学手段,比如抗血小板药、抗凝药、溶栓药等。 而这些药物的使用都需要医生严格监测,稍有不当就可能导致严重出血。所以,一个西红柿再厉害,也不可能像药物那样直接“溶解”已经形成的血栓。  不过,别急着失望,西红柿对血栓的“预防”确实是值得一提的。长期摄入富含番茄红素的食物,比如煮熟的西红柿制品(比如果酱、番茄汤等),的确可以在一定程度上改善血管内皮功能,降低慢性炎症反应。研究表明,慢性低度炎症是导致动脉粥样硬化和血栓形成的关键诱因之一。 一个值得注意的数据来自《营养学期刊》上的一项临床观察研究,研究人员追踪了5000多名中老年人长达10年的饮食习惯与心脑血管事件发生率,结果显示:长期每日摄入20毫克以上番茄红素者,其因心血管事件住院或死亡的风险降低了约18%。 这数据不能小看,虽然它不代表因果关系,但背后确实暗示着西红柿在慢性病防控中的潜力。  还有现代人的生活节奏快,压力大,很多人三餐不规律,油腻食物摄入多,运动又少,这些都很容易造成血脂升高、血压异常。久而久之,血管里就像是下水道被堵住了一样,容易积累“垃圾”,最终导致血流不畅,严重的话形成血栓。 这种情况常见于脑梗、心梗等突发疾病上。而番茄中的钾元素对调节血压有一定帮助,可以协助身体排钠,有助于缓解因钠摄入过多引起的高血压,这对保护心脑血管也是有利的。  还有一个细节容易被忽视,就是西红柿对血小板聚集的影响。有研究发现,西红柿提取物中的某些活性物质可以在一定程度上抑制血小板聚集。血小板是血液中的“修复工”,受伤出血时它们会第一时间赶到现场止血,但过度活跃就可能形成血栓。 如果西红柿真的能温和地调节这一过程,那确实对血栓的预防也不是没有道理。不过,这种效应是轻微的、渐进的,要靠长期饮食中的积累,远不可能像吃一片阿司匹林那样立竿见影。 不过也得说句公道话,不是所有人都适合大口吃西红柿。胃酸多、胃食管反流的人要注意,生吃西红柿有可能会刺激胃黏膜,引发不适。  另外,空腹食用未熟透的青色西红柿也可能含有微量龙葵碱,这种物质摄入过多会引起胃肠不适。所以再好的食物也不能盲目跟风,得看个人体质。 说到底,吃西红柿这事,更像是一种健康饮食习惯的体现,而不是某种神奇治疗手段。科学饮食强调的是多样化和平衡,而不是把某种食物神化成灵丹妙药。 像西红柿这样富含植物活性成分的蔬菜,在日常饮食中占据一席之地,是值得提倡的事,但也不能因为一个新闻标题就盲目相信它能“清除”血栓。  现实生活里,没有任何一种食物能替代专业医学手段解决心脑血管问题。真正有效的方式,还是要从饮食、运动、体重控制、规律作息等多方面入手,定期体检,关注血脂、血压、血糖这些指标。西红柿虽好,但归根结底也只是个辅助性的角色。 不少人对健康的理解还停留在“吃这个防癌、吃那个养生”的阶段,而忽略了整体生活方式的影响。有些人为了“养生”,天天吃西红柿,却还抽烟喝酒、熬夜加班,这样反而是在自欺欺人。健康不在于吃得多神奇,而在于是否长期坚持合理的生活方式。 所以如果问,吃西红柿能不能慢慢溶解血栓?那还真得说,不能。但它确实能通过各种机制帮忙改善血管状态,比如抗氧化、抗炎、调节血压、减少脂质氧化等方面。  而这些效果,需要在长期合理的饮食和生活习惯中积累,才可能真正发挥出来。西红柿不是神药,但它是个靠谱的“饮食小帮手”。 有一点非常确定,那就是,西红柿不是用来“溶解”血栓的,它更适合被当作日常血管护理的一部分,慢慢地,静悄悄地,和身体一起对抗岁月对血管的侵蚀。如果把希望都寄托在吃西红柿上,那不如早点去医院做个检查,来得更实在。 提到柿子,很多人会忍不住想到它那甜美的味道和橙黄色的色泽。秋冬时节,柿子堆满市场,给人一种温暖的感觉。  然而,在大家尽情享受柿子带来的美味时,却鲜有人知,它对脾胃的影响也需要引起注意。特别是对于中老年人来说,柿子是否适合食用,一直以来都是一个广受关注的话题。 医生指出,柿子虽然营养丰富,但它含有丰富的单宁酸,这种物质在胃酸的作用下,可能与胃中的食物结合,形成不容易消化的物质,导致胃部不适。 尤其是空腹食用柿子,或与其他食物混合不当,容易加重胃部负担,可能引发胃痛、胃溃疡等问题。更严重的情况下,柿子中的鞣酸和蛋白质等成分,可能会与胃酸结合,形成硬块,阻塞胃肠道,造成胃肠不适,甚至引发胃结石。  那么,中老年人如果要养护脾胃,究竟应该多吃哪些食物呢?医生推荐了4种有助于脾胃健康的食物,它们既能养脾胃、调理胃气,还能增强消化功能。 白扁豆——脾胃的“守护者” 白扁豆被称为“脾胃的守护者”,它对于促进消化、增强脾胃功能有着独特的作用。白扁豆含有丰富的植物蛋白和膳食纤维,可以帮助消化系统更有效地分解食物。 对于脾胃虚弱的人来说,白扁豆是理想的食材。它有助于调节体内湿气,缓解食欲不振、消化不良等问题。许多中老年人因脾胃虚弱常常感到食欲不振,适量食用白扁豆,可以增强胃肠的消化吸收功能,减轻胃部负担。  白扁豆还能调节肠道菌群,促进肠道蠕动,对便秘有一定的缓解作用。不少研究也表明,白扁豆中的成分能够有效减轻胃部的胀气感,使胃肠道在消化食物时更加顺畅。它所含的植物蛋白对脾胃的滋养效果,尤其在秋冬季节尤为重要。 山药——滋阴养胃,补气益脾 山药一直以来都被视为滋补良品,尤其对脾胃有着极好的养护作用。山药富含淀粉、蛋白质、维生素C以及多种微量元素,对于促进脾胃功能的恢复,具有非常好的效果。山药能补益脾胃、消食化滞、增强免疫力,常被用作治疗脾虚导致的食欲不振、腹胀等问题。 山药中富含的黏液蛋白不仅能促进胃肠蠕动,还能帮助修复胃壁,减少胃部不适。尤其对于中老年人来说,山药对脾胃的滋养作用显得尤为重要。  研究表明,山药中的天然淀粉能够为肠胃提供一种温和的养护作用,有助于消化系统在长期使用后逐渐恢复其正常功能。若脾胃虚弱的人长期食用山药,可增强脾胃的吸收功能,从而帮助身体吸收更多的营养。 南瓜——润肠通便,温和养胃 南瓜是一种非常适合脾胃虚弱人群食用的食物。它不仅具有丰富的营养价值,而且还能促进肠胃的健康。南瓜含有大量的膳食纤维,能够促进肠道蠕动,帮助消化系统更好地吸收食物中的营养。对于长期便秘的中老年人,南瓜更是一个理想的食材,它能够有效缓解便秘,帮助清理肠道。  除了润肠通便,南瓜还具有很好的养胃作用。它富含的胡萝卜素和维生素A能够为胃部提供所需的养分,增强胃部的修复能力。对于胃壁受到损伤或经常感到不适的人,食用南瓜能够有效缓解胃部的不适感,增加胃肠的消化能力。 南瓜还被认为是一种温和的食材,不仅不会刺激脾胃,反而能够起到舒缓作用,减少胃部不适。很多老人发现,长期食用南瓜后,胃部的不适症状明显减轻,甚至完全消失,整体的胃肠功能得到了改善。  茯苓——健脾化湿,调理消化 茯苓在中医中有着悠久的应用历史,它被认为是一种非常适合脾胃虚弱人士食用的中药材。茯苓有着显著的健脾益气、化湿利水的作用。它能够帮助脾胃吸收食物中的营养成分,增强消化功能,同时还有助于消除体内多余的湿气。 对于中老年人来说,脾胃虚弱往往伴随着身体湿气过重,导致消化不良、浮肿等症状。茯苓的健脾化湿功能,能够有效调理脾胃,促进肠胃的消化吸收,改善食欲不振的症状。茯苓中的多糖类成分对于胃部的修复也有一定帮助,长期使用可以改善胃酸分泌,增强胃肠的消化能力。  据研究发现,茯苓对脾胃的调理效果非常显著,许多胃肠疾病的患者通过食用茯苓,胃肠不适的症状得到了明显改善,体内湿气也得到了有效排除。 脾胃的健康是中老年人健康的基础,而选择适合的食物进行调养尤为重要。柿子虽然美味,但对于脾胃较弱的人群,尤其是中老年人,最好还是适量食用,避免加重胃部负担。  而白扁豆、山药、南瓜和茯苓这四种食物,则在养脾胃、调理消化、缓解胃部不适方面有着显著的作用。希望大家通过科学合理的饮食调整,能够保持脾胃的健康,享受每一天的美好生活。 |

|