| jjybzxw | 2025-11-24 08:55 |

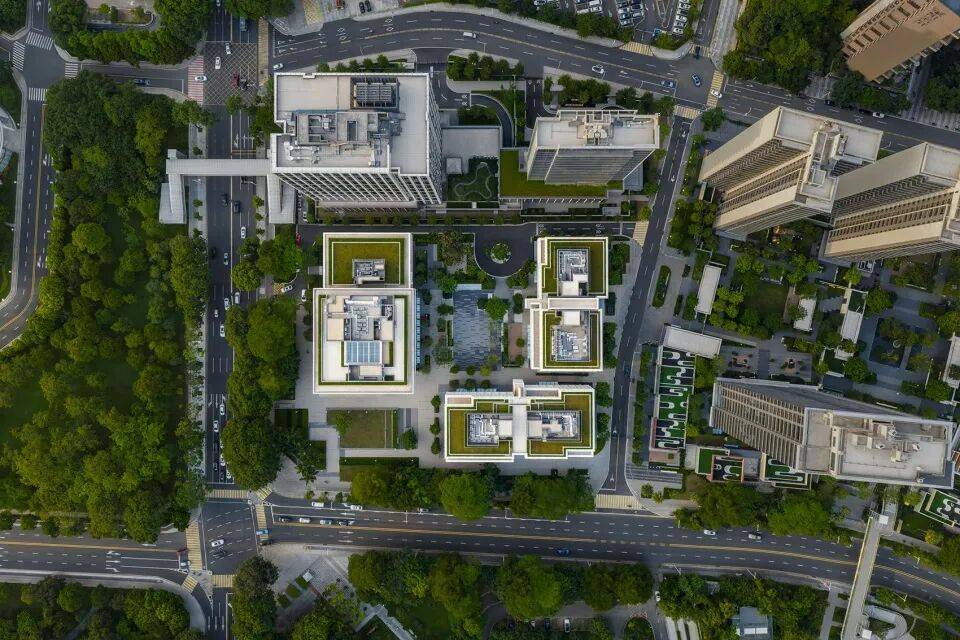

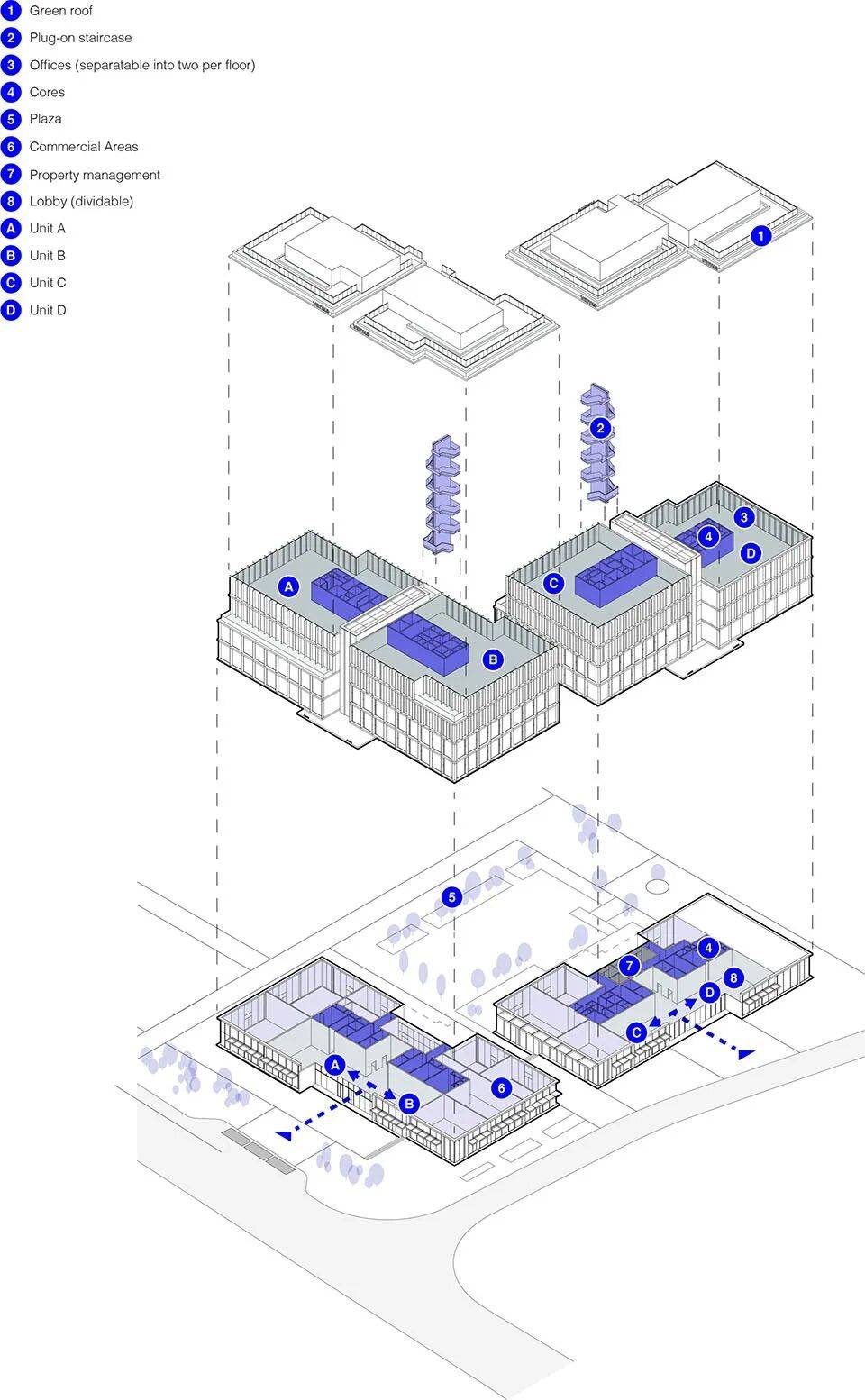

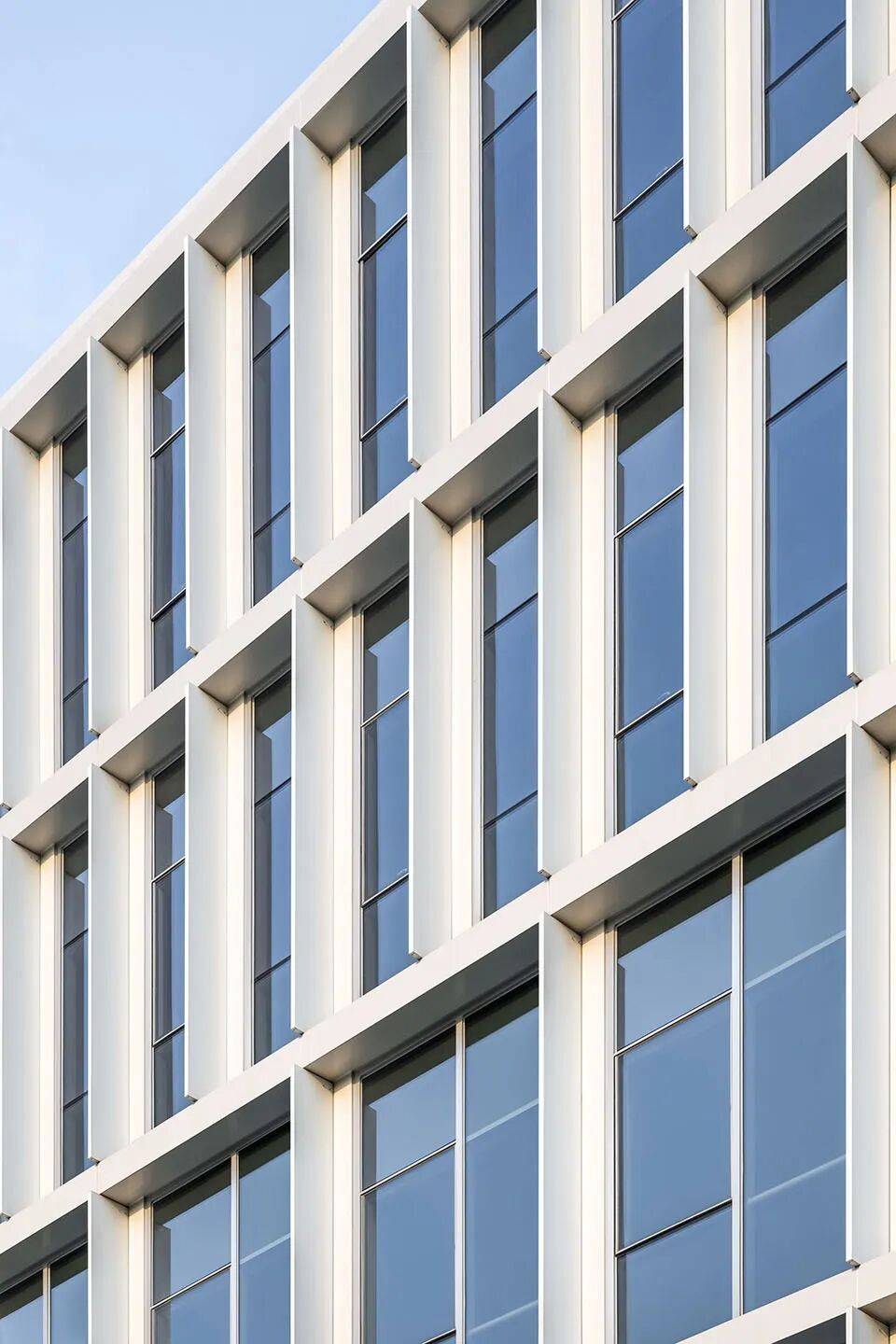

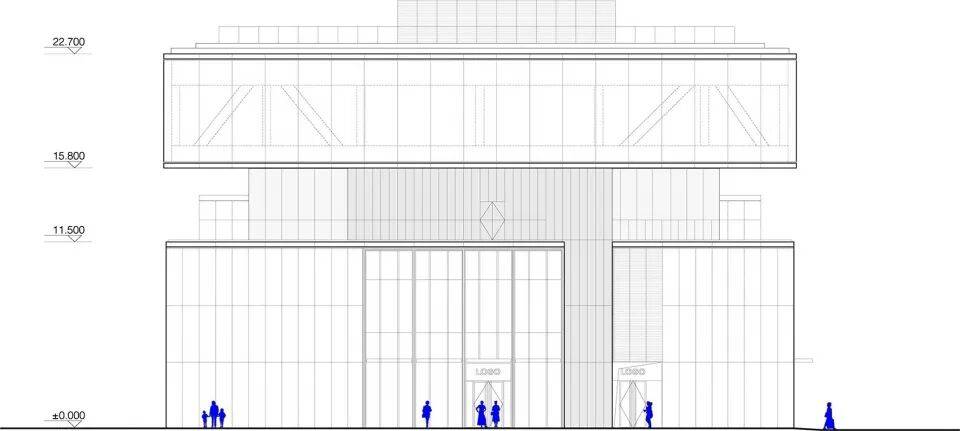

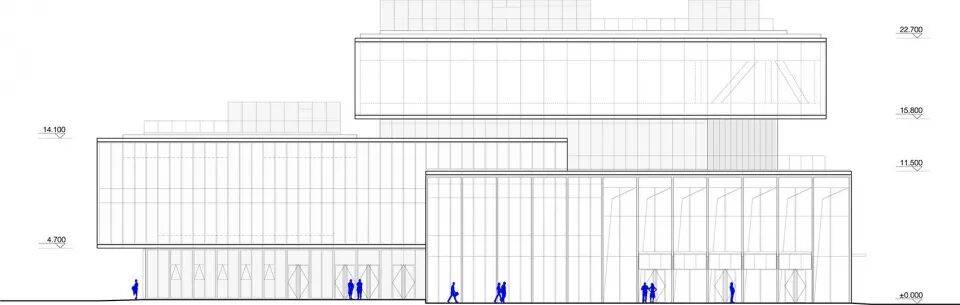

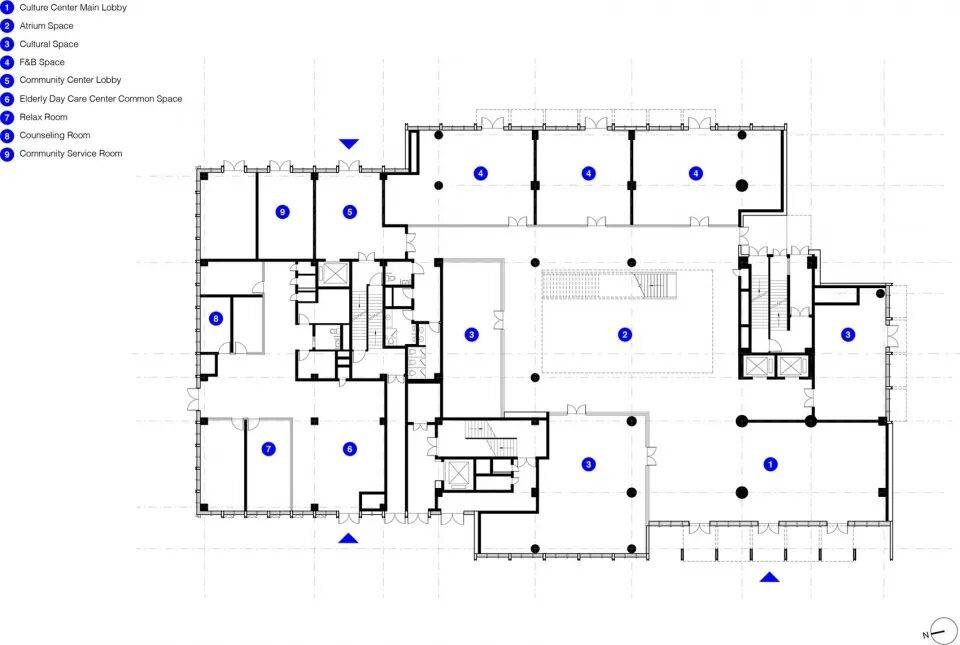

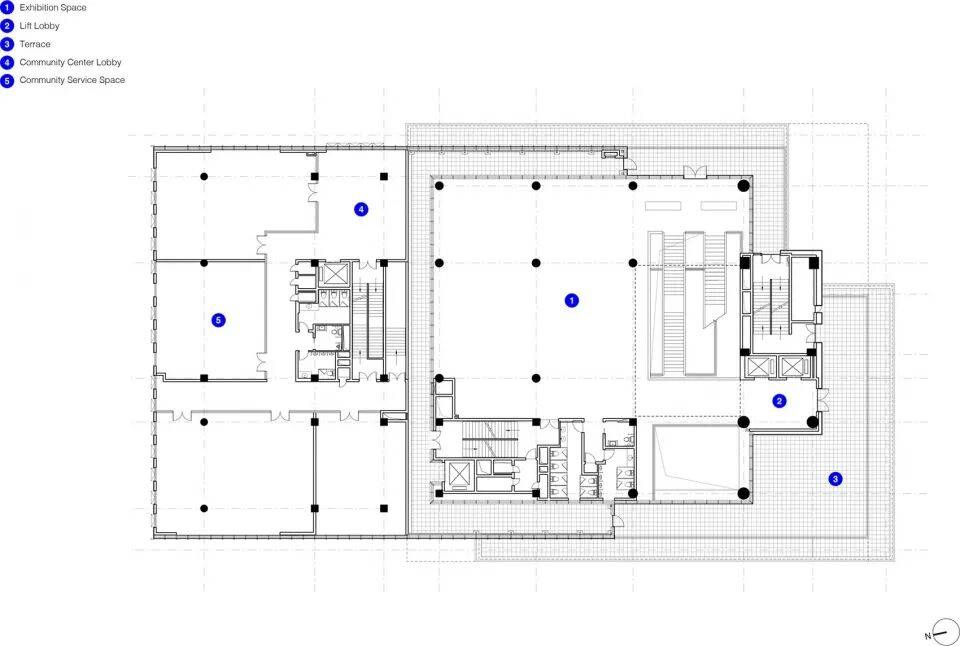

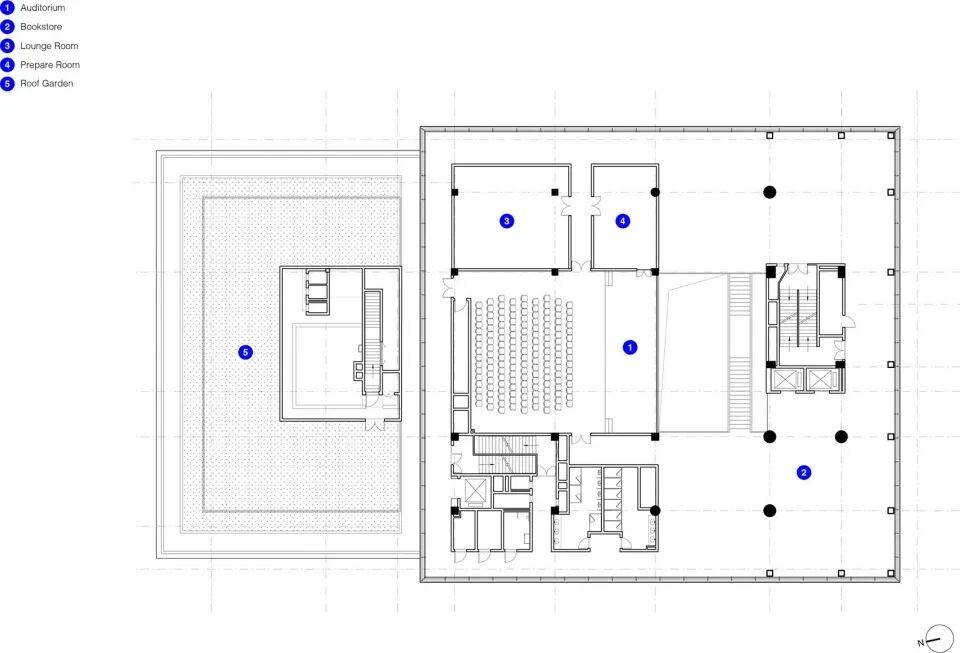

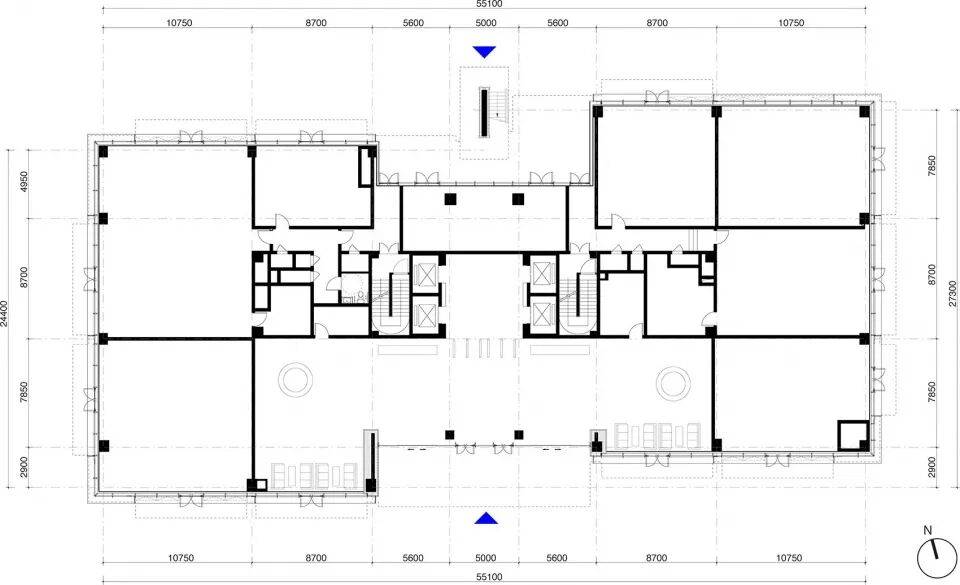

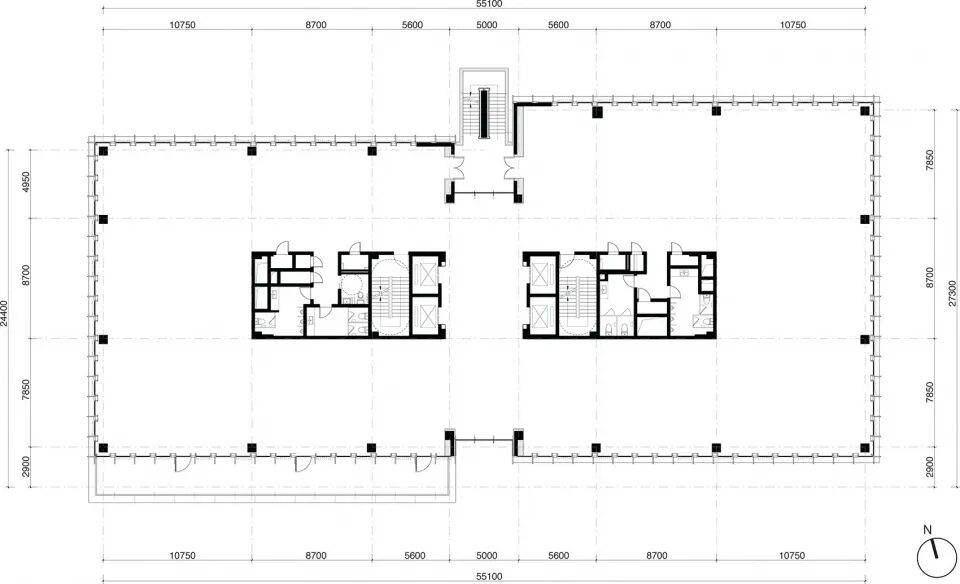

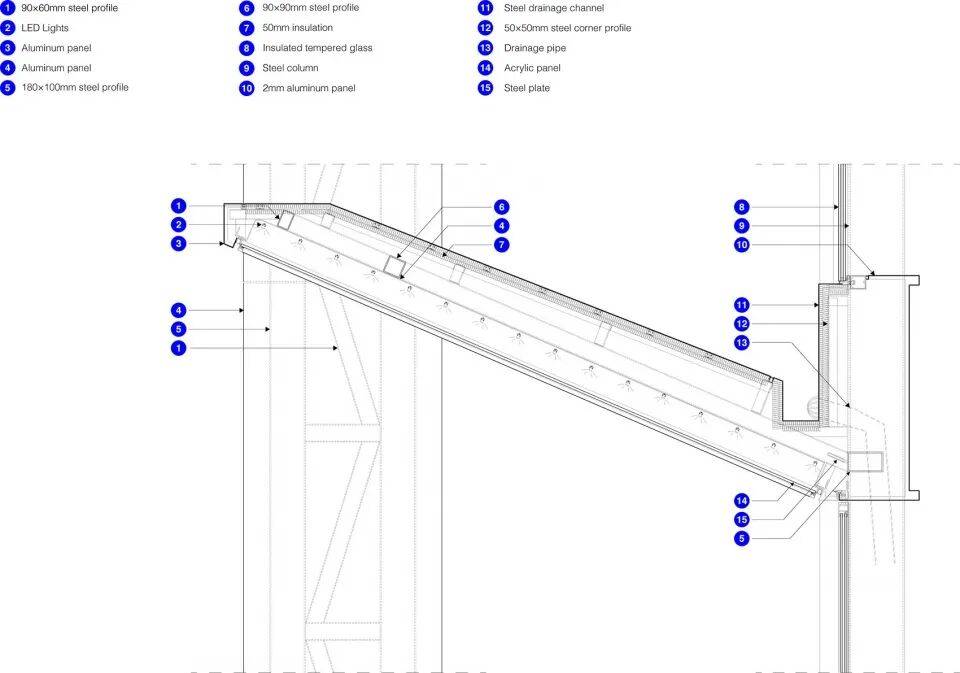

© CreatAR “在地新境”是位于中国东莞的一座全新市政地标——东莞坐落于粤港澳大湾区的核心地带,以其迅速的城市转型而闻名。项目目标是打造一个为文化、工作与社区而设的“层叠景观”,将市政厅、文化中心、剧院、社区空间及办公功能整合为一个相互连结的综合体。    ▲项目鸟瞰© CreatAR 在东莞高密度的摩天楼天际线中,由Superimpose叠术建筑主持设计的“在地新境”,重新定义了市民中心的可能性。它不是一个单一庞大的体量,而是以一系列向上层叠的露台展开,不仅呼应周边的山势,同时以大胆而亲和的姿态融入城市肌理。整个项目的锚点,是由三栋建筑围合出的中央庭院——一个安静且绿意盎然的的“城市客厅”,为社区提供一个开放、社交的核心空间。 ▲场地轴测图© Superimpose叠术建筑  ▲中央庭院© CreatAR    ▲庭院内部步道© CreatAR 位于西侧的建筑是整个项目的文化核心。这里汇聚着各种公共空间:市政厅、社区空间、零售及剧院以堆叠和错动的方式组合,形成充满张力的构图。建筑体量的每一次横向错位都产生不同的功能空间,同时也创造出供用户在户外交流的露台。在室内,则是通过层层相连的楼梯在一个高挑的中庭内串联各层空间,充满自然光与动态的流动感。   ▲堆叠和错动© CreatAR 建筑立面进一步将多样性统一整合:竖向框架、富有层次的横向楼板以及半透明玻璃相互呼应,在开放性与私密性中达到平衡。通透的首层邀请公众进入,中间的建筑体量被磨砂玻璃包裹,承载社区空间;而顶部的体量以丝网印刷玻璃为主,内部为剧院与公共大堂。露台与天花处的温润木质饰面为建筑增添了温度。  ▲磨砂与丝网印刷玻璃© CreatAR   ▲一层主入口© CreatAR 在项目的南侧与东侧,两栋办公楼延续了体量错动与层叠露台的建筑语言。Superimpose叠术建筑从设计开始就与业主紧密合作,将建筑表达与灵活、可持续的租赁策略相结合,使最终的建筑更好的适应其灵活商业策略,每栋垂直分区以容纳两组独立租户,配有专属入口与大堂。这一策略不仅将项目商业潜力最大化,也将客户需求与未来工作模式演变的理解清晰体现。  ▲办公及零售大楼轴测图© Superimpose叠术建筑  ▲办公楼© CreatAR  ▲办公楼入口© CreatAR 整体建筑有大量自然光通过竖向天井与透明的流线空间深入室内,营造出明亮、健康、宜人的工作环境。白色铝制立面与细长竖向遮阳肋片共同过滤阳光,确保用户在亚热带气候下使用的舒适性。这些建筑共同展示了深思熟虑的建筑设计如何在回应业主诉求的同时,创造出灵活、高效、以人为本的新一代办公场所。  ▲充足的采光与开放式楼梯© CreatAR  ▲通透© CreatAR “在地新境”超越了其物理形式,更象征着一种关于当代市政建筑应如何服务城市的新思维。在后疫情时代,公共建筑必须具备灵活性、多功能性与社会包容性。“在地新境”打破了传统的单一用途空间,将文化、市政与商业功能相互叠合,确保全天候充满活力。这种多层次的策略减少了低使用率的空间,降低了新建项目的环境足迹,并强化了社会与生态的可持续性。  ▲人,自然,建筑© CreatAR 通过将多样的城市功能融合于一个层叠式景观之中,“在地新境”不仅仅是一座建筑,更是当代市民中心的新原型:开放、灵活、并深度连接于其社区之中。  ▲夜景© CreatAR  ▲立面细节© CreatAR 项目图纸  ▲场地总平面图© Superimpose叠术建筑  ▲南立面图© Superimpose叠术建筑  ▲西立面图© Superimpose叠术建筑 ▲东立面图© Superimpose叠术建筑    ▲社区文化中心平面图© Superimpose叠术建筑   ▲办公及零售大楼平面图© Superimpose叠术建筑  ▲细节大样图© Superimpose叠术建筑 项目名: 在地新境:文化、工作与社区的交汇处 项目地: 东莞市南城区 功能: 混合功能,文化&办公 设计范围: 建筑设计 设计时间: 2022年10月-2023年09月 完成时间: 2025年10月 业主: 东莞市万亨房地产有限公司 建筑面积: 19369平方米 设计公司: Superimpose叠术建筑 设计团队: 博乐文,梁励德,博德朗,Ana Raluca Timisescu,许潇予,陈显鸿,曲海波 设计院: 华阳国际设计集团 景观设计: 上海朗道景观规划设计有限公司 幕墙顾问: 深圳市朋格幕墙设计咨询有限公司 施工方: 深圳市瑞玮工程有限公司 照片: CreatAR |

|