| 527801728 | 2025-11-23 22:28 |

|

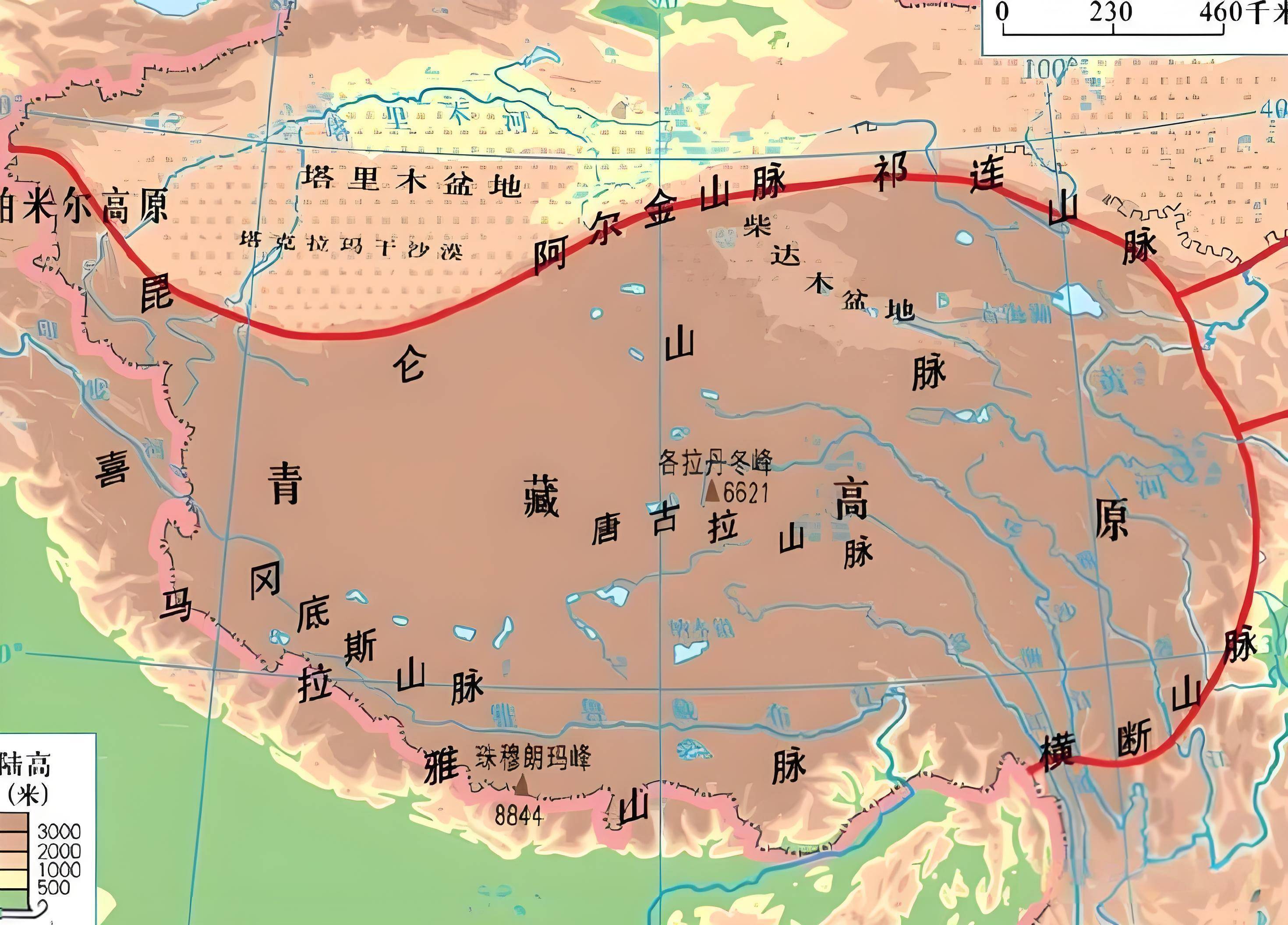

«——【引言】——» 每年,中国的江河水源源不断地流向外部,约有6000亿立方米的水白白流失。 面对干旱的北方和日益紧张的水资源,这一切是否还能继续? 如今,国家即将启动一项前所未有的超级水利工程,能否扭转这一局面,改变我们未来的水资源命运?  水往哪去了?流出了国门,也流丢了机会 青藏高原被称为“亚洲水塔”,一点也不夸张。 这里是怒江、澜沧江、雅鲁藏布江的发源地,水量丰沛,落差又大,走得快、冲得猛。 但这些河流从源头起就注定奔向他国,比如澜沧江出了云南,就变成了湄公河,滋养着老挝、泰国、柬埔寨和越南,雅鲁藏布江转过喜马拉雅山,就成了印度和孟加拉国赖以生存的布拉马普特拉河。 这些国家大多地处热带,降水其实不算少。  我们这里,西北连年干旱、黄河流量年年告急,地表水不够就掏地下水,结果是很多地方地下水位年年往下掉,连地面都跟着塌了。 河北、山东一些地方地面沉降已经成了现实,不是危言耸听。 而我们这边辛苦调水、修渠、节水省水,那边的水却哗啦啦地顺流而下,直奔国境线外。 这就像自家井水流给邻居浇菜,而自家地里还干裂起皮。 合理吗? 情理上难以接受,国家战略上更值得警惕。  我国不缺水,缺的是“把水引到该去的地方”的能力 很多人以为我国是个水资源短缺国家,其实不然。 全国水资源年均总量大约28000亿立方米,在世界上排前列。 但问题是,这水分布得很不均。 南方江河密布、雨水连绵,北方风大沙多、常年旱情不断。 更复杂的是,人口密度和产业重心却主要集中在水少的地方。 以北京为例,年人均水资源量不足100立方米,属于极度缺水城市。  但你看周围这几年开发得飞起,高楼林立、企业扎堆,靠的是什么? 靠的就是南水北调和超采地下水。 南水北调固然重要,但它一年也就调70亿立方米水,哪比得上西南每年白白流走的5700多亿立方米? 两者差了80多倍,就算把中线东线都榨干,也赶不上那从雪山奔腾而出的“出口水”。 说到底,我们不是没水,是这水来得不及时、去得不合理。 该留下的留不住,该转向的转不过去,最后资源成了损失,问题变成了矛盾。  早期的技术难题,如今已不是阻碍 调水不是说说而已,过去几十年难就难在“高原施工”四个字。 青藏高原动不动就海拔四五千米,地形破碎、气候恶劣,还有地震断裂带横穿,别说大工程,就是把人和材料送上去都够呛。 但今天的中国,早已今非昔比。  雅鲁藏布江中游段水电开发已经启动,计划总投资超过万亿元,年发电量预计超3000亿度,光这一项就相当于一整条长江下游电网的输出量。 项目还要修建大量隧洞、坝体、电站系统,全部在高寒缺氧区,这对工程能力是极大的考验。 但我们做到了,而且正在持续推进。 这意味着,哪怕是更复杂的西线调水通道、长距离引水系统,也不再是“做不到”的工程幻想,而是“何时启动”的技术选题。  把“天上水”引入国家命脉,是一次空间格局的重塑 水的走向,决定的不只是湿润与干旱,更决定了产业能不能发展、人口能不能承载、生态能不能恢复。 过去几十年,我国在东中部完成了城市化爆发式扩张,西北却因水而“望发展兴叹”。 你去新疆看,那些靠近天山雪水的城市发展明显快,比如伊犁、昌吉,而南疆很多地方干旱贫瘠,水源难保。  一旦调水通道打通,比如西线调水的南线方案从怒江流域调水入黄河、洮河甚至汉江,不光是为黄土高原续命,还是为西北释放新动能。 再看长远一点,把这些高原大水系逐步接入长江水系、接入南水北调中线,那么整个中国的“超级水网”就成型了。 这张水网不是画在图纸上的设想,而是真正让南方的水通过中转、分压、调蓄,流向最需要它的地方。  水网背后,不只是水,还有国家的战略主张 别以为水只是生活所需,它早就是地缘博弈中的核心资源。 上游国家掌握水权,就相当于握住下游国家的命脉。 湄公河、恒河、布拉马普特拉河源头都在我国,不掌握主动权,反倒任人指责甚至威胁,这是对自身战略安全的不负责任。 当然,我国一直秉持负责任大国态度,从未滥用上游权力。  每次下游国家遭遇水旱灾害,我们都会分享流量信息,协调调度,展现大国担当。 但前提是,我们得有调控的能力。 没有水利工程支撑、没有主动可控的分流系统,就像手里握着宝剑却没有剑鞘,一旦形势紧张,也只能被动防守。 超级水网、调水工程,表面上是调水,实质上是掌握水资源话语权,增强对内对外的资源战略回旋力。  从现在做起,不做“水的过客”,要做“水的主人” 十四五期间,水利部已批复94条跨省江河的分水方案,全国重点河湖生态流量目标也基本完成设置;31个省份建立了地下水控制指标体系,全国用水总量已被压在6000亿立方米以内。 但这些只是起步。 未来的目标,是让水成为循环利用、精准分配的资源,不是“看天吃饭”的偶然获得,也不是“白白流走”的遗憾浪费。  留住这些水,是为了让干旱的西北种出粮、让沙漠边缘多一点绿色、让城市不再靠透支地下水活着。 调水工程带来的不止是水本身,更是一种可持续的底气和国力的延伸。 中国人向来懂得水的重要性,也懂得“利万物而不争”的道理。 但在全球气候愈发极端、资源竞争日益激烈的今天,我们更需要的是主动掌控水资源的能力,把老天给的恩赐留在手里,化成发展的源头活水。 这不仅是工程,也是国运的延续,不仅是管道,也是未来的方向。 |

|