| huozm32831 | 2025-11-23 16:56 |

|

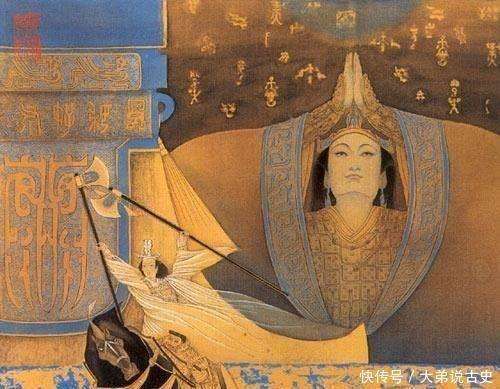

在中国悠久的历史长河中,有一部史书被鲁迅誉为史家之绝唱,无韵之离骚,这就是《史记》。它不仅展示了中国古代历史的独特魅力,也突显了其在研究中华文明方面的巨大价值。其作者司马迁的传奇人生,更加增添了这部千古一书的可信度与深厚的历史感。  司马迁生活在汉朝,担任史官,肩负着记录历史事件的重要职责。他的工作不仅是为皇帝和后代提供历史档案,更多的是为后人留下对历史的理解和评判标准。历史不仅记载了帝王的兴衰,也承载了人类文明的传承。因此,经过千年的岁月流转,我们依然可以感受到秦帝国统一六国的雄壮气势,看到汉帝国抗击匈奴的勇猛场面。司马迁像一个忠实的记录者,记录下历史的每一个瞬间,给后人留下了宝贵的记忆。  在史官的工作中,真实记录是最基本的要求,它也是史官专业素养和道德水平的核心标准。《史记》虽然在描述汉朝一些敏感事件时曾遭遇争议,但对于其他历史的记录,司马迁依然保持了真诚和客观的态度。为了记录历史的真相,司马迁甚至与当时的皇帝汉武帝发生冲突,最终因直言不讳遭受了宫刑。这一经历不仅赢得了世人的同情,也让后人对《史记》产生了更深的信任,因为即便面临极大的屈辱,司马迁依然坚持忠实地记录历史。  与许多史官不同,司马迁没有屈从于权力,他的刚正不阿使他在历史上独树一帜。此外,司马迁还亲自游历各地进行实地调查,例如他曾访问项羽自刎的乌江,亲眼见证项羽焚烧阿房宫的废墟。这种亲自踏勘的做法,使得《史记》不仅有更为详细的描述,也避免了流言蜚语的干扰,确保了史实的可信性。司马迁的这种尊重历史、珍视真相的态度,使得他的作品具有了不可替代的历史价值和深厚的文化底蕴。  然而,现代历史学家们发现,《史记》中竟然遗漏了一段商朝的重要历史。商朝的伟大君主武丁以及他杰出的臣子傅说为国家做出的巨大贡献,在《史记》中未曾提及。正如孟子所言,傅说举于版筑之间,傅说能发挥才能,正是因为武丁的英明领导。武丁曾打败北方的鬼方部落,为商朝扫除了重大安全隐患,这是汉民族历史上的一场重要胜利。可是,司马迁的《史记》中并没有记录这一关键事件,这不免让人感到疑惑。  原因在于,司马迁在当时并没有接触到关键的甲骨文资料,这段历史的记载正是出现在甲骨文中。直到现代学者经过多年的研究和破解,才逐步揭开了这段辉煌历史的面纱。甲骨文首次被发现是在1899年,当时河南安阳的居民无意中发现了一些带有文字的兽骨片,并将它们卖给了药店。直到晚清,金石学家王懿荣意识到甲骨文的历史价值,才开始深入研究,从而让这种古老的文字逐渐进入了公众视野,吸引了大量学者的关注。  根据考古学家的研究,商朝后期的都城殷遗址位于今天的河南安阳。因此,尽管《史记》中未提及武丁打败鬼方的历史,但通过甲骨文的考古发现,历史事件的真实性得到了证实。至于司马迁为何没有在《史记》中记录这一事件,这可以理解为他当时并未接触到甲骨文中的相关历史资料。随着历史学研究的不断发展,越来越多的历史真相将被揭示出来,专业学者们正在为我们打开了解历史的钥匙。 |

|