| huozm32831 | 2025-11-22 17:38 |

|

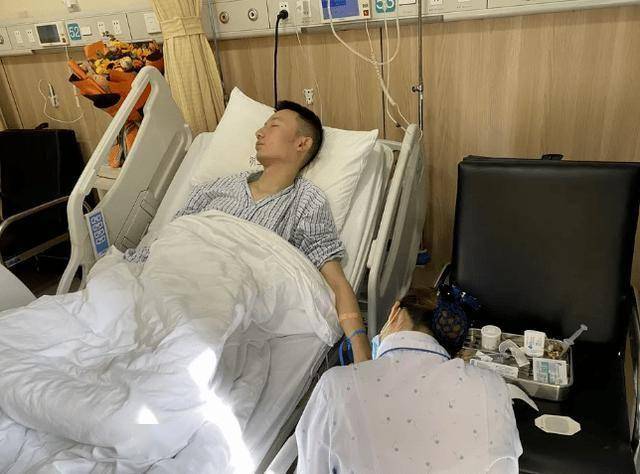

“医生……他才29岁,怎么就得癌了?”  医院的走廊里,张女士哭红了眼睛,一边签着住院通知书,一边回忆起儿子过去一年的“疯狂行为”——一年喝奶茶接近300杯,几乎每天不离手。 她说,自己劝过无数次:“奶茶喝太多,对身体不好。”可儿子总说:“又不是毒药,哪那么夸张?” 直到那天晚上,儿子因胃剧痛送急诊,检查后诊断为胃腺癌中晚期——医生的第一句话就是:“有没有频繁摄入高糖、高脂饮品?”  这并不是个案,近年来,越来越多年轻人因不良饮食习惯,提前遭遇健康危机。 奶茶,不只是“高糖高热”,更是悄悄“偷走”你健康的隐形杀手。 但问题是:奶茶真的能致癌吗?还是只是危言耸听? 坚持每天一杯奶茶,身体到底会发生什么?哪些人群尤其需要警惕? 今天,我们就从奶茶与癌症之间的隐秘联系说起,也许能为你和家人的健康敲响警钟。 奶茶到底好不好? 近年来,奶茶已不再是“偶尔喝一杯”的奢侈品,而是成为许多年轻人的“日常续命水”。香浓甜蜜、冷热皆宜,甚至被调侃为“打工人快乐源泉”。  但从营养学与临床角度看,这样的快乐背后,潜藏着多个危险信号。 其一,高糖摄入超标,诱发代谢紊乱。 一杯500ml常规奶茶,平均含糖量高达35克以上,相当于7块方糖,已超出世界卫生组织建议的每日摄糖量上限(25克)。 长期高糖摄入会引发胰岛素抵抗、脂肪肝、糖尿病,甚至增加多种癌症风险。 其二,反式脂肪、奶精成分破坏血管健康。 很多奶茶使用的是“奶精粉”,其中富含反式脂肪酸,会损伤血管内皮,诱发炎症反应,加速动脉硬化。 营养学家指出,这类成分可能与胃癌、肠癌等消化系统肿瘤存在关联。  其三,塑料杯高温释放有害物质。 不少商家使用塑料杯直冲高温茶饮,研究发现,在70℃以上,某些塑料材质可能释放双酚A等内分泌干扰物质,干扰人体激素水平,间接影响免疫调节与细胞突变风险。 其四,饮食习惯改变胃肠道菌群。 高糖、高脂饮食会显著改变肠道微生态,有害菌增多、益生菌减少,导致肠道屏障受损,炎症反应频发——这些变化被认为是消化道肿瘤发生的高危土壤。 更重要的是:很多人喝奶茶,根本不是偶尔,而是天天。  当一个“偶尔的习惯”变成“持续的行为”,风险也会随之倍增。 坚持每天喝奶茶,半年后,身体可能出现这5种变化 你是否也有“奶茶上瘾”的症状?不喝难受,喝了还想再喝?短短半年时间,身体也许已发生以下变化: ① 体重飙升、脂肪堆积 一杯全糖奶茶约500大卡,相当于一碗炸酱面+半块蛋糕。如果每天喝一杯,半年内理论可增长体重6-8公斤。不仅是胖,更是脂肪肝、血脂异常的高风险信号。 ② 情绪波动频繁,出现“糖瘾”症状 高糖刺激会激活大脑奖赏系统,如多巴胺通路,短期内让人“爽一会儿”,但长期可能导致依赖性,不喝就烦躁、焦虑、注意力下降。  ③ 胃肠功能紊乱,反复胀气、便秘 含大量奶精和淀粉增稠剂的饮品,会加重胃部负担,影响蠕动,部分人会出现胃胀、恶心、食欲下降或排便困难等问题。 ④ 空腹血糖波动大,糖尿病前期悄悄到来 持续高糖摄入会削弱胰岛β细胞功能,空腹血糖值升高、糖耐量降低,若不警觉,易发展为2型糖尿病。 ⑤ 消化道癌变风险上升 研究显示:长期高糖饮食与胃癌、结肠癌风险显著相关。尤其是原本就有幽门螺旋杆菌感染、胃炎史的人群,风险更高。  不仅仅是“发胖”那么简单,这是一场由味蕾引发的全身“慢性燃烧”。 建议这样做,这3招帮助改善 不喝奶茶真的做不到?其实,调整习惯并不难,从“替代、节制、平衡”三方面入手,帮助你逐步告别奶茶依赖: 第一招:用健康替代品“断奶” 如果一时难戒,可以尝试用无糖豆浆、无糖酸奶、红枣桂圆水、热柠檬水等替代,既保留“喝一口暖饮”的情绪慰藉,又避免高糖高脂。 第二招:每周限定频次,逐步减量 建议将奶茶饮用频率控制在每周1次以内,并优先选择低糖、无奶精、无奶盖、添加物少的茶底产品。点单时主动选择“少糖”“去冰”,避免热饮冲塑杯。  第三招:增加膳食纤维摄入,修复胃肠屏障 多吃粗粮、绿叶蔬菜、酸奶、富含益生元食物(如洋葱、蒜、香蕉),帮助修复肠道菌群平衡,减少炎症反应,有助预防肠道病变。 你要记住:习惯的改变,往往从一次“拒绝”开始。 健康,其实就在每天的小事中。 你今天喝的这杯奶茶,真的值得用你的健康交换吗? 如果你或家人已经有胃部不适、消化道慢病史、体重异常增加等迹象,强烈建议尽早就医检查。  任何健康建议,都不能代替医生面对面的综合评估。 你戒掉的不是奶茶,而是未来可能的一场大病。 |

|