| huozm32831 | 2025-10-07 15:14 |

|

很多人都听过“晚餐要早吃”这种说法,有的人甚至把它当成健康的金律,每天傍晚五点多就吃完饭,觉得这样能减轻肠胃负担、帮助减肥。 然而,近期有一些调查和研究提示,晚餐经常吃得过早,对身体并不是只有好处,尤其是和胰腺相关的变化,可能比想象中要复杂得多。 人体在夜间并不会完全停工,胰腺在调节血糖、分泌消化酶、参与代谢方面都有节律性,如果长期晚餐时间过早,没到半年时间,身体可能就会出现一些值得注意的反应。  首先就是空腹时间过长带来的风险。如果晚餐吃得太早,假设五点吃完,到第二天早上七八点才吃早餐,中间就是十二三个小时。对一些人来说,这段长时间的空腹会让血糖慢慢下降。 年轻人代谢旺盛,储备的糖原还能维持,但年纪大的人或者本身有糖代谢异常的人,到了凌晨容易出现低血糖。低血糖最常见的表现就是半夜出虚汗、心慌、做恶梦,严重的甚至会头晕惊醒。 研究发现,长期处于这种夜间血糖波动状态,对胰腺的刺激很大,因为胰岛细胞不得不频繁调整胰岛素和胰高血糖素的分泌,久而久之增加了代谢负担。  很多人可能以为晚餐早吃就健康,其实如果因为空腹过长让胰腺反复应激,长期下来反而有潜在风险。 值得注意的是,有一些研究也发现,适度延长空腹时间可能会改善胰岛素敏感性。换句话说,并不是所有影响都是负面的。 部分人群如果平时血糖偏高,胰岛素抵抗比较明显,早吃晚餐、延长夜间空腹,可能会让细胞对胰岛素的反应变得更好。调查显示,这种情况在超重或者肥胖的人身上更明显。  但问题在于,这种改善的前提是身体能稳定维持血糖,不至于掉到低谷。 如果控制不好,就可能在改善的同时带来低血糖的隐患。总的来说,这是一种两面性的变化,所以医生才会提醒大家,饮食习惯不能一刀切,得结合自身的血糖状况来决定。 再者,消化酶的分泌节律也会受到影响。胰腺在白天和夜晚有不同的工作模式,白天进食刺激消化酶分泌,夜间则进入相对低谷。  如果晚餐过早,等到晚上九十点钟的时候,身体还会有一点点分泌高峰,但这时候胃里其实已经没什么食物了,久而久之可能打乱胰腺原有的节律。 有的研究提到,这种节律紊乱容易让部分人消化功能下降,表现为第二天吃东西时觉得胀气、消化不良。虽然短时间看不出问题,但如果常年这样,胰腺的消化功能可能会变得不够稳定。 很多人没把这件事和晚餐时间联系起来,其实这就是节律失调造成的连锁反应。  第四个常见情况是饥饿感的变化。晚餐过早,等到夜里十点多甚至半夜时,很多人就饿得受不了。有人会忍住,但第二天早餐就会不自觉地吃多,结果摄入热量反而更多。 尤其是血糖容易波动的人,胰岛素分泌会因为过度进食被进一步刺激。这种饥饿感暴增还会影响睡眠,很多人饿着肚子睡不好,半夜反复醒来。 睡眠不足又反过来影响胰腺的分泌节律,形成恶性循环。 调查发现,那些坚持早吃晚餐的人,部分出现了早餐过量的情况,导致体重不降反升。换句话说,原本想着健康,结果却因为饥饿反应和暴食,让胰腺的负担更大。  第五个问题是胆汁的变化。胆汁和胰液在小肠里是相互作用的,如果长时间不进食,胆汁会在胆囊里浓缩。胆汁过度浓缩可能增加结石风险,而一旦胆道受阻,就会牵连到胰腺。 胰腺和胆道的关系很密切,临床上不少急性胰腺炎就是因为胆道问题引起的。虽然不是说所有人晚餐早吃都会得胰腺炎,但长期空腹让胆汁反复浓缩,确实可能间接增加胰腺受影响的几率。 尤其是有胆囊结石或慢性胆囊炎的人,如果再加上长期晚餐过早,就更容易出现反复的胰腺刺激。这是很多人没有想到的连锁反应,医生也常常提醒,这类人群更要注意饮食时间。  最后一个可能的改变和炎症因子有关。夜间本来是身体修复的时间,但如果晚餐过早,导致空腹时间延长,身体会分泌更多的应激激素,炎症因子的水平可能升高。 研究发现,慢性炎症状态和胰腺健康密切相关,特别是胰岛功能衰退和慢性胰腺炎,都和炎症反应脱不开关系。 长期处于夜间炎症水平偏高的状态,会让胰腺慢慢受到影响,可能表现为血糖波动加大,甚至增加糖尿病风险。  虽然这种变化并不是立刻就能感受到,但半年左右的饮食模式调整,已经足以让身体出现这种潜移默化的改变。换句话说,晚餐过早,可能在不知不觉中影响胰腺的炎症环境。 总的来说,晚餐时间对胰腺健康的影响并不是非黑即白。 过早吃晚餐,一方面可能带来低血糖风险、饥饿感增加、消化节律紊乱、胆汁过度浓缩和炎症水平升高,另一方面在某些人群里也可能改善胰岛素敏感性,算是有利有弊。  医生更强调的是个体化,不是所有人都适合统一标准。年轻人、代谢情况好的人,适度早吃没太大问题,但对老年人、糖尿病患者、胆囊疾病人群,就得更谨慎。 毕竟胰腺是个很“脆弱”的器官,受的刺激多了就容易出状况。 因此,与其一味追求“越早越好”,不如结合自身情况来调整。一般建议晚餐和睡觉之间保持三到四小时的间隔,既能让胃肠休息,又不会造成过长空腹。  饮食结构也很关键,晚餐避免过度油腻,多以清淡、易消化的食物为主。对于有特殊疾病的人群,最好听医生的建议,不要盲目模仿别人。 换句话说,健康习惯不是一个标准适合所有人,而是需要在日常中慢慢摸索出最适合自己的节奏。 |

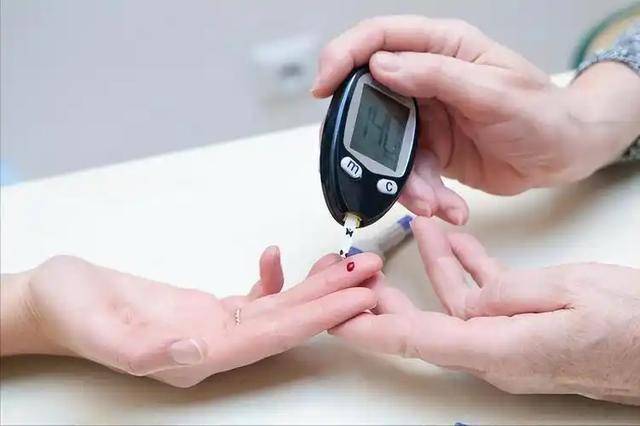

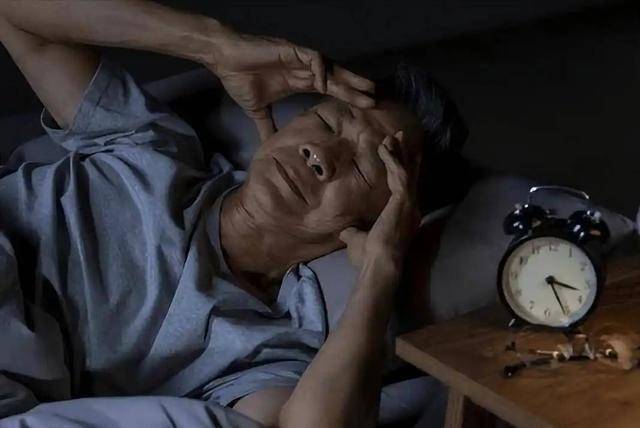

|