| 527801728 | 2025-10-06 22:43 |

|

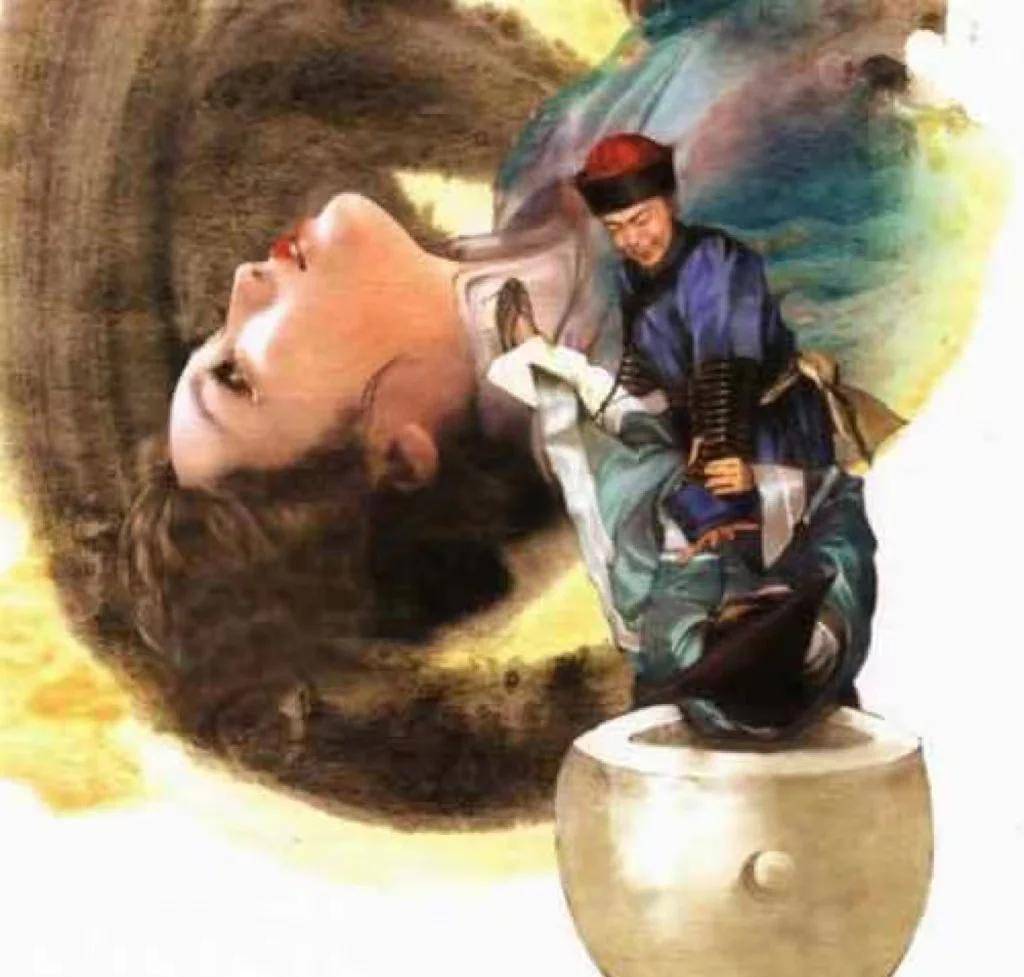

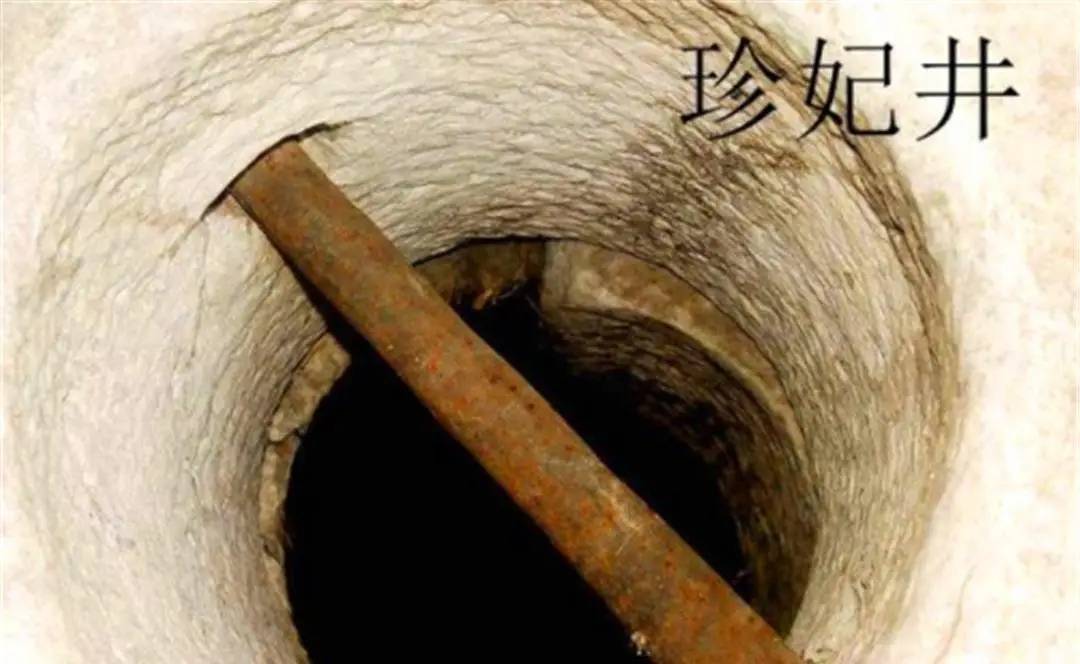

《——【·前言·】——》 光绪二十六年,慈禧下令,太监亲手将25岁的珍妃推入古井。 多年后,这位太监回忆往事时,却说出了一句,让人意想不到的话......   珍妃崛起与慈禧嫌隙 珍妃本名他他拉氏,镶红旗中人,旗分不显赫,却家教严。 十三岁进紫禁城,同岁的宫女多在慈宁门外站班,她直接被领到长春宫。 光绪那年十八,坐在御案后翻象牙签筒,听见脚步声抬头,一双杏眼撞进视线,笑意压不住。 宫里规矩多,他照样命人送西洋奏乐盒到储秀宫,又挑雪花点翠钗亲自递到她手上。 这一递,后宫风向跟着改。 慈禧最初没拦,反而让珍妃临池代笔,“福”“寿”两字落纸,瘦金锋利,老太后满意点头。  新人敢提照相机进宫,更敢穿洋布窄袖上袄去颐和园,宫里老人看呆。 光绪陪着笑,慈禧脸色微沉。太后心里那把算盘,拨得极快:宠爱分寸要握在她手里。 隆裕皇后本就性子寡淡,加之出身叶赫那拉,与珍妃行事南辕北辙。 珍妃仗着宠爱,说话带刺,春闱宴席竟让小宫女把座次换到皇后前头。 李莲英冷眼旁观,捡了双男人靴子丢进景仁宫,随后禀报:宫里混进外男。 御前大杖三十,鞭尾带铁扣。,光绪想拦,被老太后喝止。 衣裳被扯碎,血溅太监靴面,偏偏没人敢吭声。 这年珍妃十八,位份升了,伤疤也跟着留。 鞭杖之后,光绪反而更紧,宫规夜禁,他半夜翻墙去钟粹宫,手里提盏油灯,墙头瓦灰掉在靴面。  乾清宫东暖阁灯火亮彻,可谁都装聋,慈禧把这桩事记进小册子,一笔红批:再纵,废。 珍妃胆子不减,拉着画格太监学油彩,画法国报纸里剪下的圆顶楼,偷偷练英文字母。 紫禁城里,每一次新奇尝试,都是对太后旧制的碰撞。 慈禧容许挑战有限度,天平继续倾斜,她随时准备反手一击。  卖官事件与冷宫生涯 甲午惨败,北洋舰灰沉海底,国库像破箩。 光绪抚案长叹,御膳房连鹿筋都撤,只剩粗米紫菜粥,珍妃递上主意:卖官筹舰。 兄长志琦悄在旗营放风,道台五千,按察八千,银票雪片飞进钟粹宫。  白花花银两换来水师名单,却也催肥奢靡。珍妃添西洋香水、珊瑚屏风、巴洛克玻璃灯,钟粹宫夜夜透彩光。 慈禧窝在仪鸾殿翻账,指甲扣桌,账目写着志琦截留分润。 隆裕递上账簿,老太后用墨批立查办。 四月初九,顺天府衙役抬走志琦,珍妃降作贵人。 钟粹宫北三所改成幽禁处,仅存罗汉榻一张、半盏油灯。 每日申时放人去南厕,回程必须在御花园石板跪半炷香,立得膝头渗血也无人敢扶。 北三所墙高窗矮,冬日透风。太监只送粗布棉褥,珍妃把旧绣袍拆线做护膝。 她照旧写字练画,用指尖蘸冷茶在墙上描“练兵”“兴学”,希望留给光绪。  有人偷传宫讯,说皇帝日夜写奏章,筹划新政。珍妃把话连同纸团塞进袖口,那是唯一与外界相连的薄线。 戊戌四月,新政折子一份份送去乐寿堂,慈禧原封驳回。 御前值班官闻老太后摔砚声,墨点溅到殿梁。珍妃隔墙听见,心头凉透却也暗燃火苗。 九月,兵丁封园门,荣禄带卫队入宫。大臣跪满勤政殿,光绪押去瀛台。 珍妃再无面圣。冷宫枯枝敲窗,梧桐叶没膝,守门太监换班不报点。 她日复一日摸墙数砖,静听风铃撞木,想象瀛台水面能否飘来回声。  卖官银两终归补舰,却赶不上列强逼港。 宫中流言四起:一妃误国。也有人暗叹她胆大敢替皇帝出谋,敢与老太后角力。 赞叹换不来解禁。 北三所灯火一年暗过一年,画屏蒙灰,鬓边白丝蔓延。  八国联军入侵与处决 光绪关在瀛台,珍妃困在北三所,慈禧却已筹划逃命路线,1900年夏天,北京城炸雷滚动,西什库教堂炮声连日不绝。 洋人逼近皇城,慈禧不再周旋,连夜密商出京。 景仁宫内殿点灯彻夜,崔玉贵奉命候在廊下,左手拿帛书,右手藏谕旨。 慈禧口中说的是“皇家颜面”,手里指的是“殉节处理”。  京城乱局,谁还管一名“降等贵人”的生死? 珍妃被唤出北三所时,鞋带未系,衣裙凌乱,宫人不敢碰她,远远站开。 王德环引她至颐和轩西墙,墙后偏井苔湿苔滑,长年未用。崔玉贵捧命而来,心底踌躇,手已握紧井栏。 慈禧说洋人闯宫,是羞辱天家血统,珍妃若“肯为殉节”,可留美名。 可井前站着的不是听话的贵人,是个多年受辱不屈的人。她站着不动,手扣衣边,眼神冷直。 崔玉贵低头不语,袖中帕子拧出水。 时间紧迫,宫人催促,井口边逼近。 珍妃半步未退,抵住栏石不动,任宫中污水滴落脚面。 没有审讯、没有罪状、没有文书。 崔玉贵只照命行事,帛书不念,命令直下。 她被硬推出数步,井口狭窄,身子卡住,宫人上手按肩。  最后一下推力过猛,肩骨擦裂井壁,宫裙挂破。 没有尖叫,也没人应声。井水溅上井沿,夜风把血味吹出两尺远。宫女们低头收拾衣襟,不敢看那口井一眼。 慈禧身在乐寿堂,命人传话称:“贵人自愿殉节”。崔玉贵躬身退下,脸色发青。 隔日太监将井口封死,黄土封砖,只字不提,京城一夜风雨,宫中只言“无此人事”。光绪在瀛台听风声,谁也未告诉他井里的事。 慈禧西逃,带着重臣、太监、车马,未带走光绪、也未提珍妃遗物。 京城陷落,洋兵进宫,没见尸骨,没掀土盖。  一年后回京,慈禧命人打捞井尸,找回半截骨骸与宫袍碎布。官吏随口报告说“识得是她”,即草草葬入宫人墓地,无碑无文。 瑾妃得信后,一言不发,把遗物小心收起。十三年后,光绪驾崩,瑾妃请旨将珍妃迁入妃园寝。 不设灵位,只立一简碑:光绪妃某氏,讳不提名。  崔玉贵晚年忏悔 处决珍妃一年后,崔玉贵被褫职。太监传言说老太后心有不安,“割以息众”。 崔离开内廷,隐居在北京护国寺街南侧,借庙地挂起牌匾:“立马关帝庙”。 白日扫地熬香,夜晚冷屋翻身,街坊见他头戴毡帽,手拄竹杖,走路总绕着井边,庙门前石狮吐苔,他从不抬头看。  有人说他得了背疽,一年比一年驼,越走越偏。 卖茶的张大娘说,他坐在树下打盹,经常自言自语,念着“宫井”“水冷”“白裙”,没人敢接话。 1920年冬,老友荣儿来访,煮热米粥。 屋里冰冷,崔玉贵低头不吃,只讲起“北三所那个宫人”,说她“天真敢说,没求过饶”。 荣儿听完不敢吭声,只记得他手指一直抖。 再晚几年,街坊孩子说,他夜里喊梦话,喊得门外都听得见。 “她还站着,不走。” “她没下令,不该我推。” 太监圈子说他被“珍主儿活捉去”,病在脊梁,药不入身。 庙中没人敢替他请医,说这是“背命之人”。  1926年夏,崔玉贵死在屋中,屋门开着,墙上香灰未扫,木桌上搁着一枚西洋铜镜和一根破画笔。 手边一封老信,写着:“恭亲王令,行旨”,纸已破角,字迹依稀。 有人把他葬在庙边,没碑,没名。 北京人只记得他曾管过皇宫钥匙,却忘了井边那晚谁动了手。 参考资料 1. 《清宫档案揭秘录》,故宫博物院编,紫禁城出版社,2014年版 2. 《清宫遗闻录》,罗惇曧著,中华书局,2007年版 |

|