| jjybzxw | 2025-08-22 09:12 |

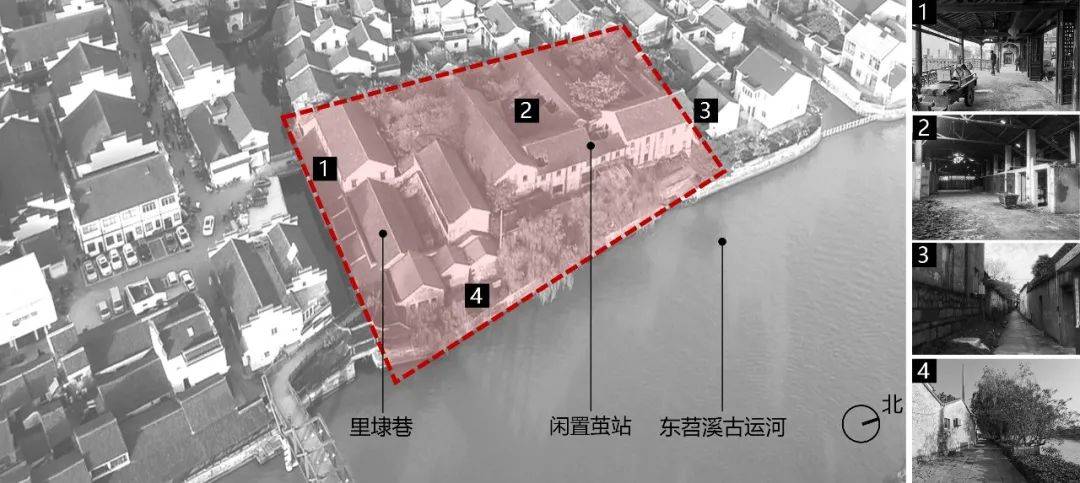

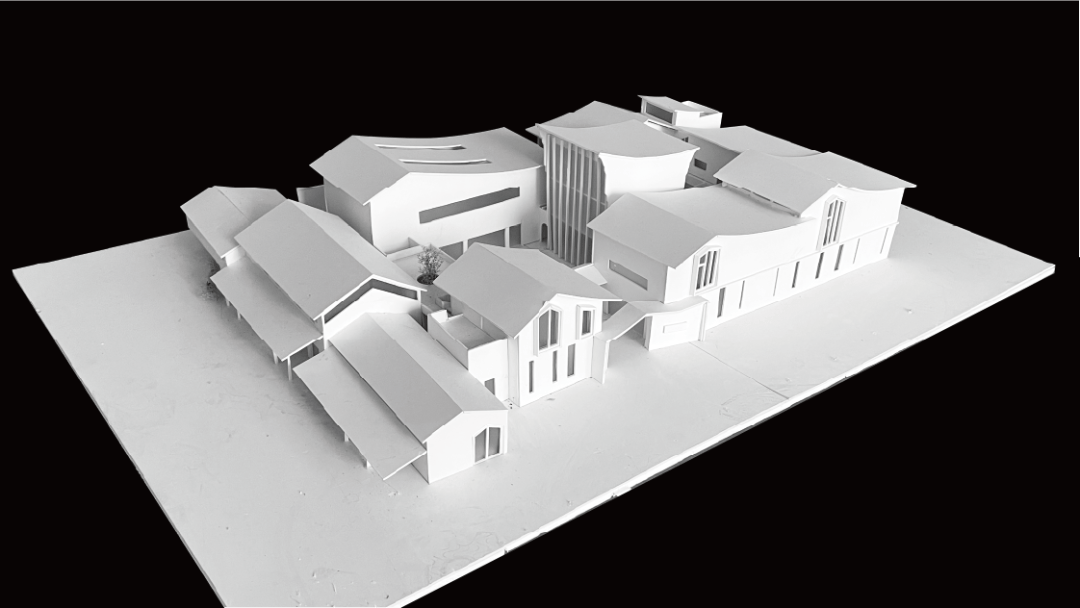

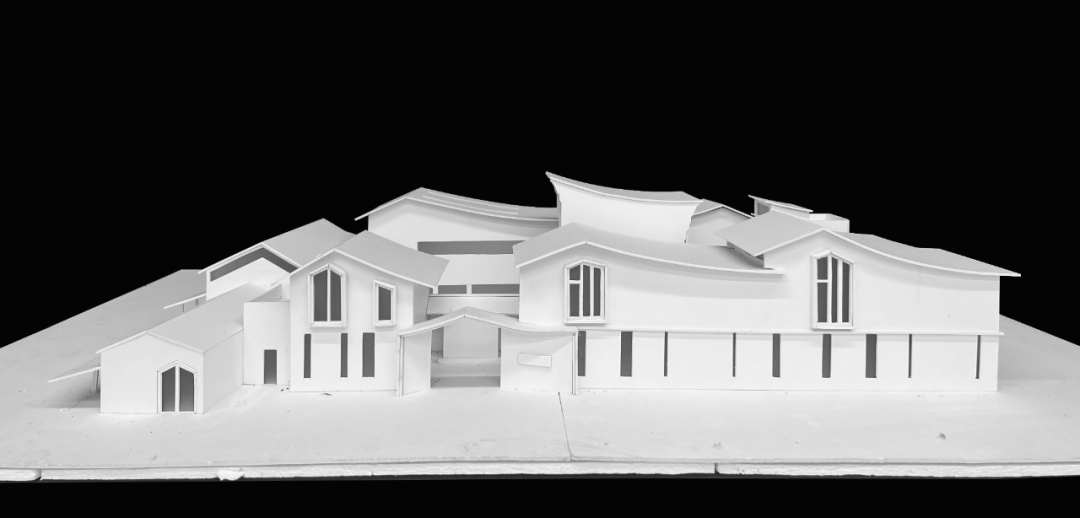

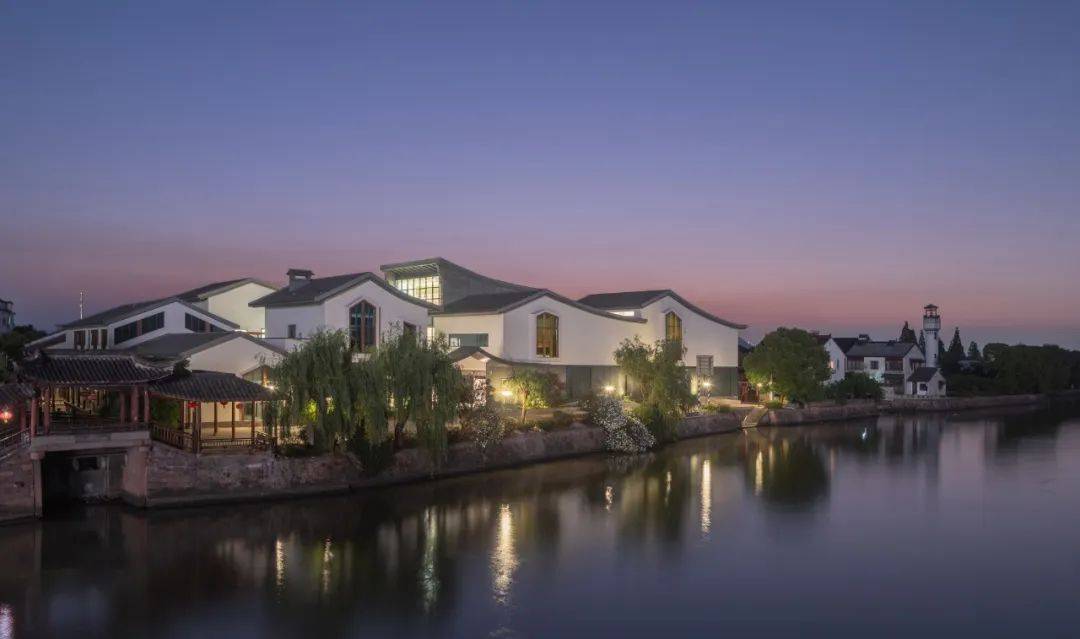

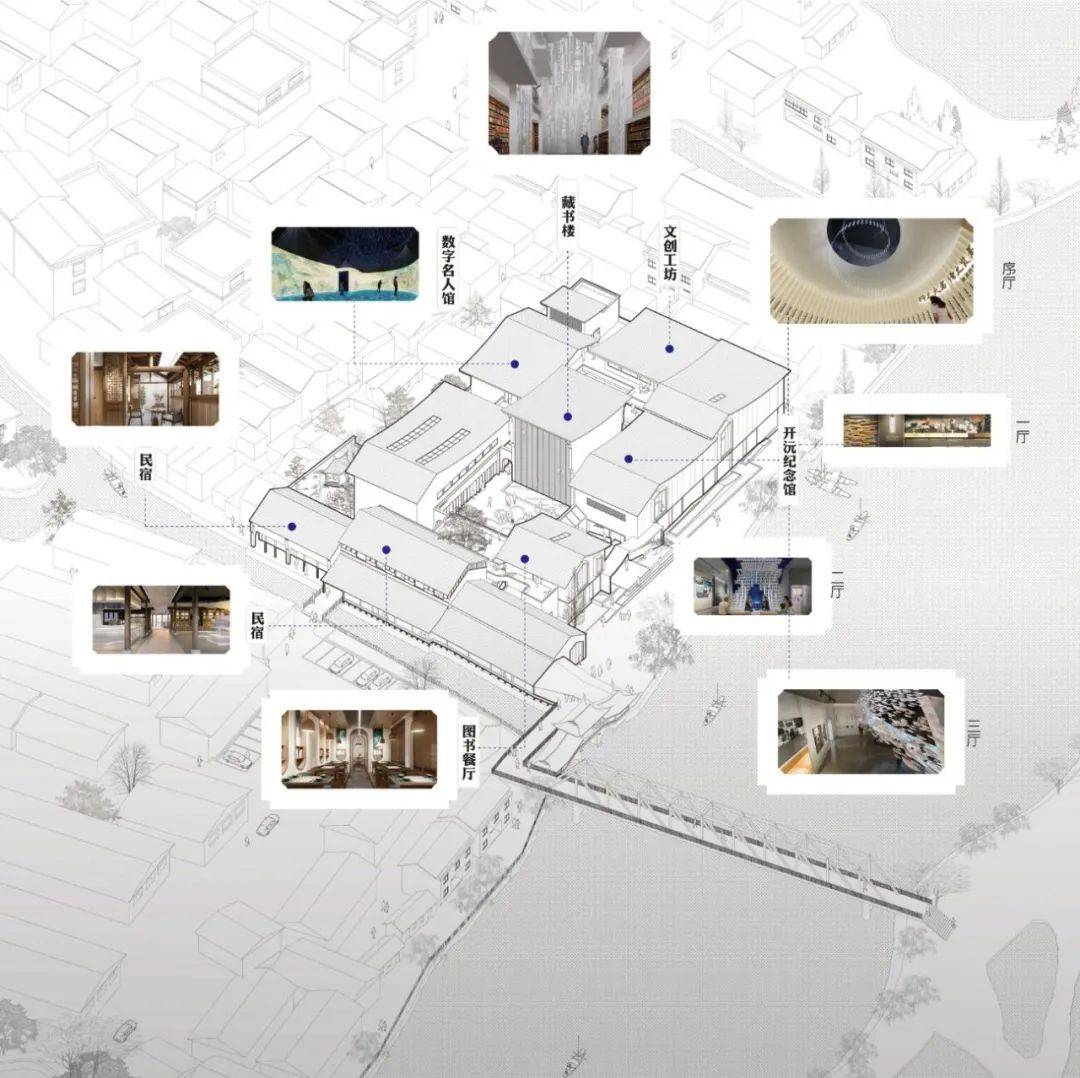

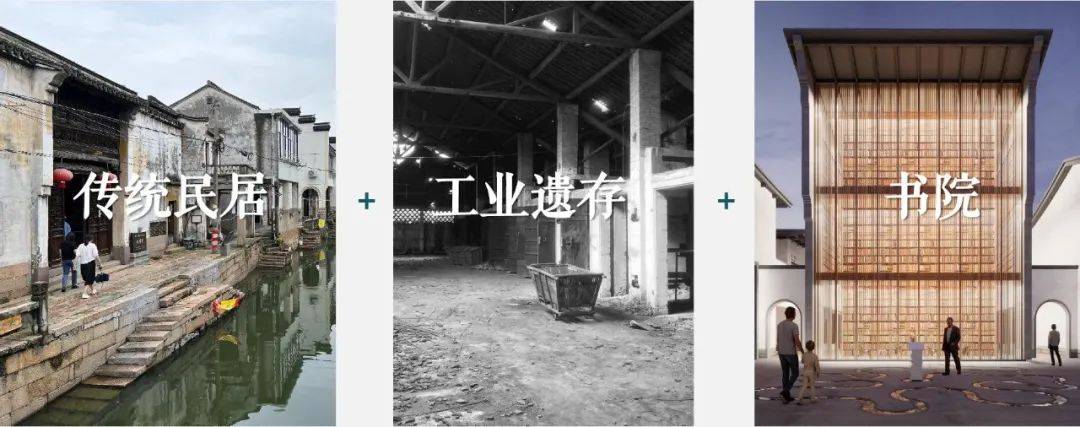

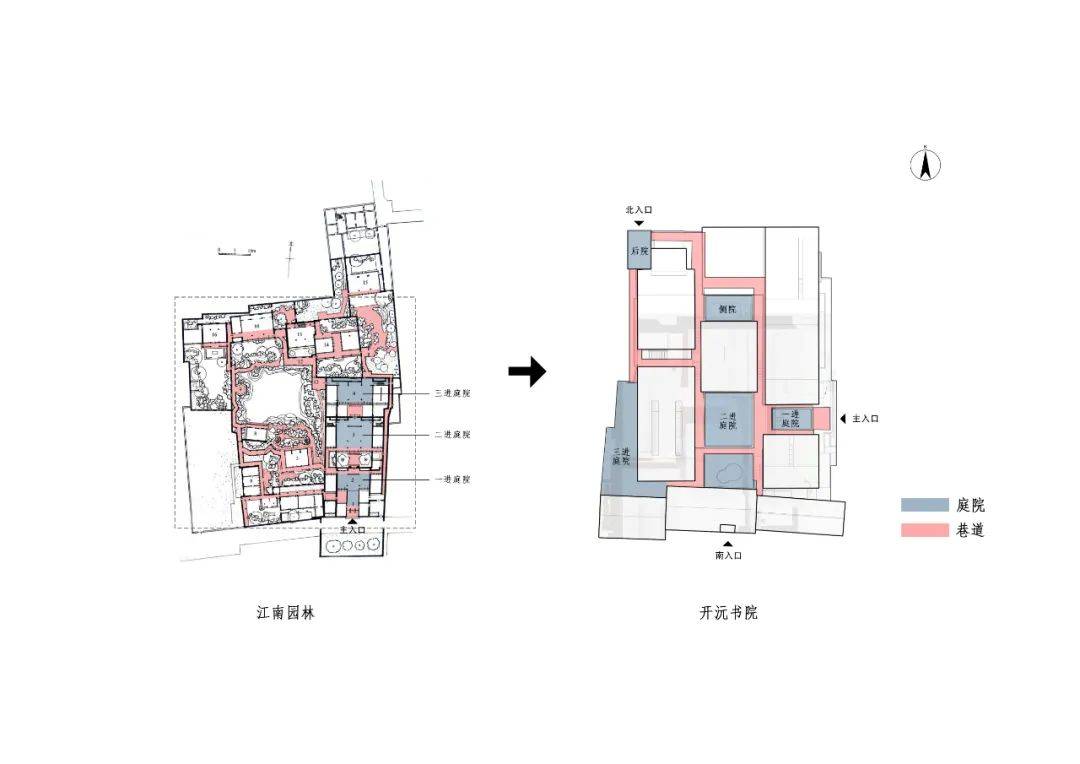

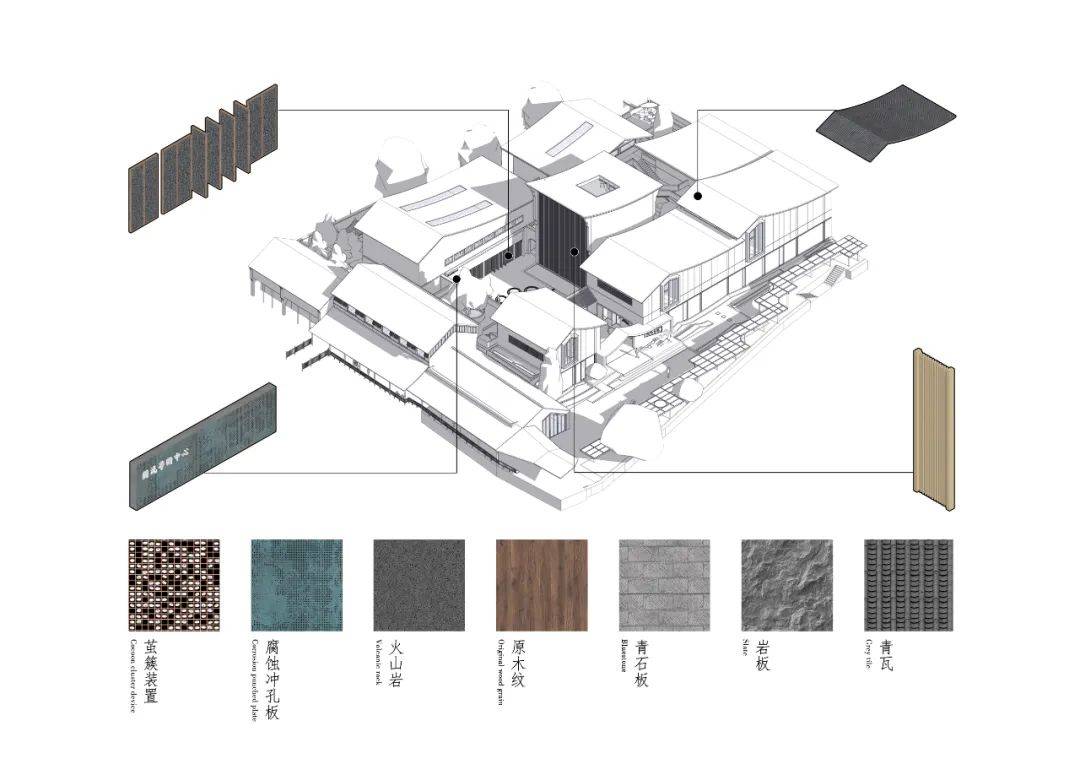

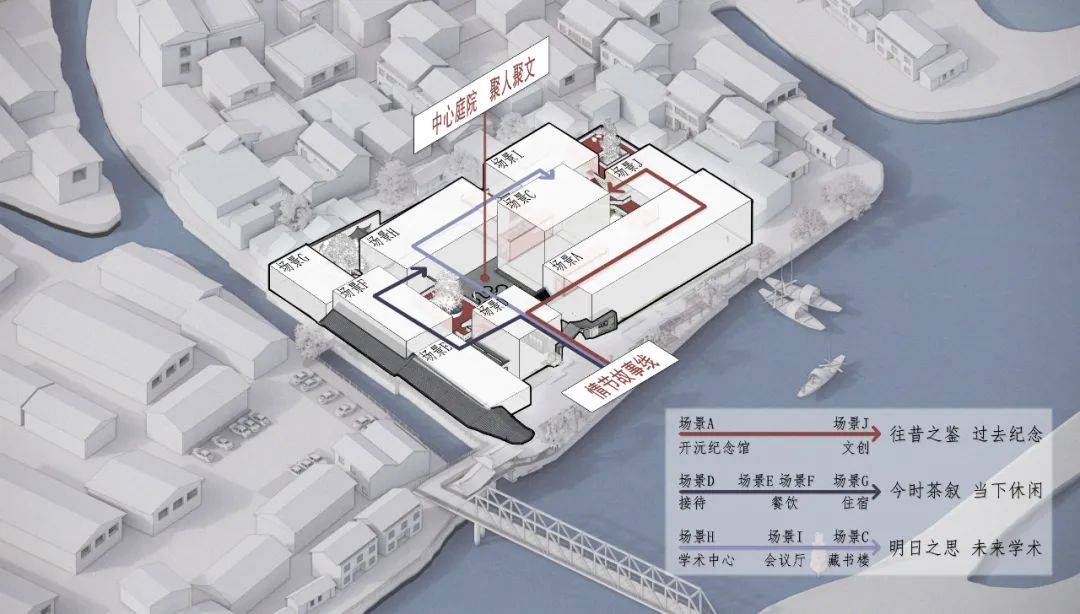

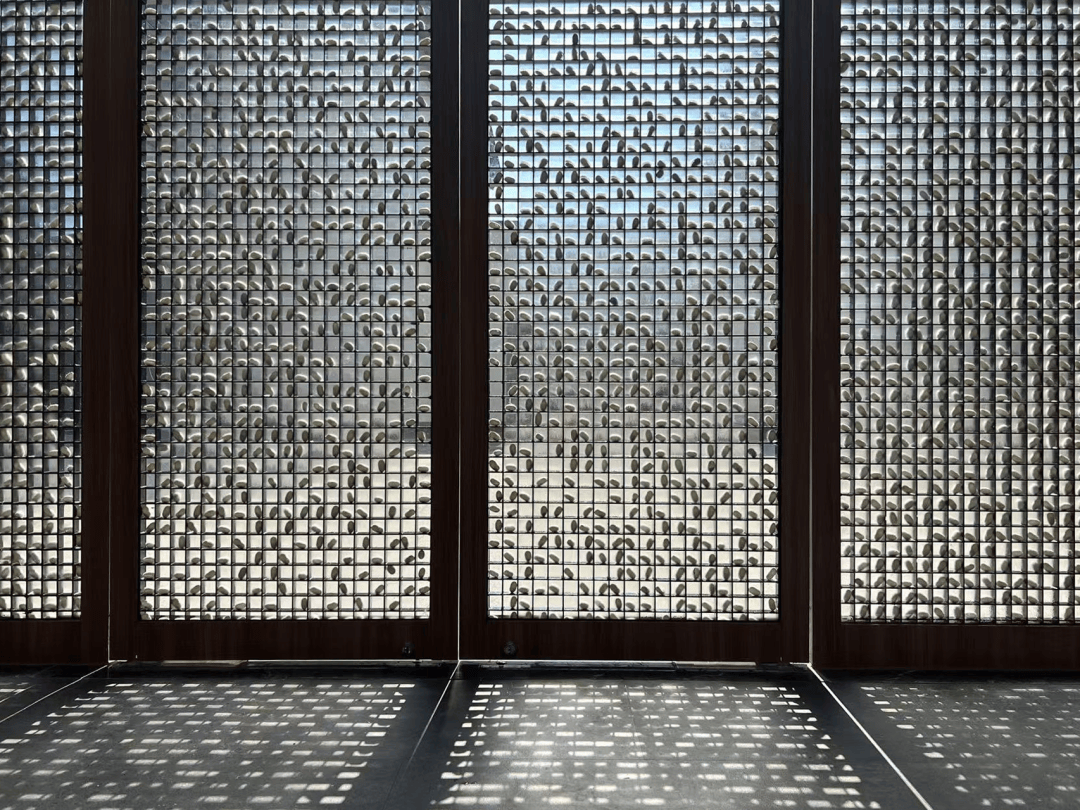

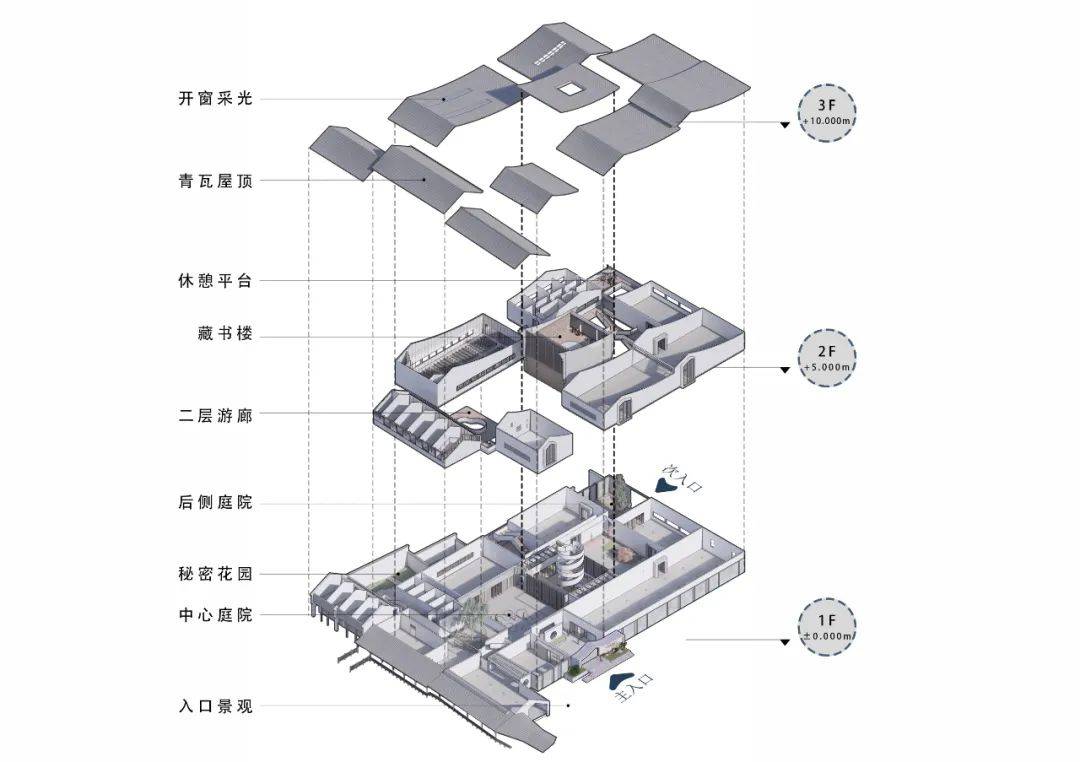

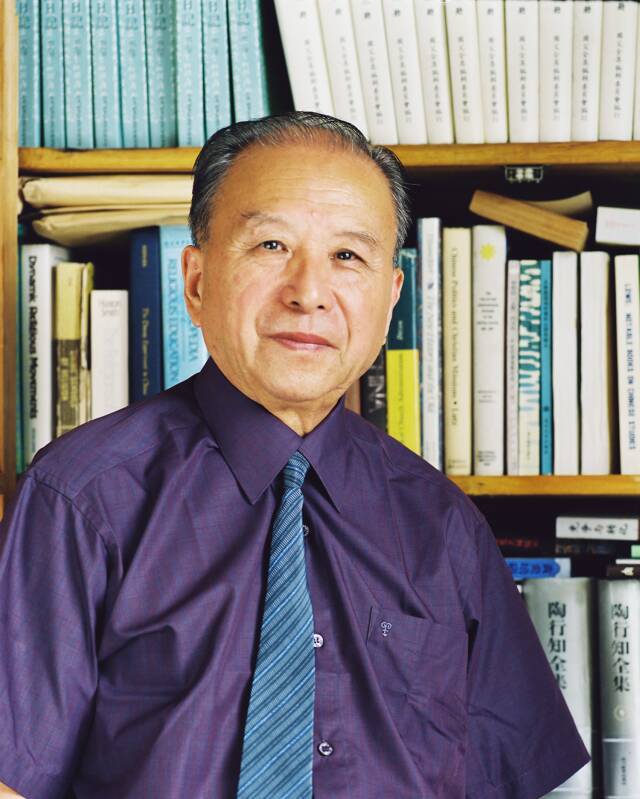

项目地处章开沅先生故乡——千年江南水乡湖州南浔荻港古村。本项目意在以纪念、传承、发展、文化复兴为目的,打造一个“独特的名人文化资源整合平台”。 01. 项目背景 人文及地理区位背景  ▲史学浩海的远航者:章开沅先生像 章开沅先生,著名历史学家、教育家,一生致力于我国高等教育事业,在学术研究、大学建设、人才培养、中西文化交流、社会服务等领域作出卓越贡献。章开沅先生继承了中国史学经世致用的优良传统,在辛亥革命史研究、中国资产阶级研究、中国商会史研究、中国教会大学史、南京大屠杀历史文献、史学理论与方法等多个领域有重要开创引领之功,推动了中国史学的学科体系、学术体系、话语体系的建设。 1987年9月,章开沅先生第一次到荻港古村“清芬堂”寻根后,便与故乡结下了不解之缘,之后多次回到故乡,并对家乡文化、教育事业发展做出了积极贡献。 运河边上的江南古村:荻港村 荻港村始于南宋,位于湖州市南浔区和孚镇南部,是杭嘉湖平原一个典型的江南水乡古村。紧依和孚漾,京杭大运河穿村而过,四面环水,河港纵横,绿桑成荫,鱼塘连片。历史上因溪岸芦苇丛生,河港纵横而称荻港,自古有“苕溪渔隐”之称。  ▲荻港古村远景 湖州物华天宝人杰地灵,自古就是名人辈出之地。特别是近现代史上有“一部民国史,半部在湖州”之说。而隶属于湖州的荻港村也不例外。因水而兴,因水而旺,小桥流水人家的古村,历代名人辈出。历史上鼎盛时期,曾走出了2名状元、50多名进士,200多名太学生、贡生,近现代更是诞生了许多著名的地质家、外交家、教育家、科学家、实业家等。全村区域面积6.3平方公里,总人口4000余人。其中章氏、吴氏、朱氏是荻港村的三大氏族,并各自建有祖屋。“清芬堂”便是章氏祖屋之一,也是拟建“开沅书院”的选址地,这一历史文脉让本项目承载了多重历史和社会使命。 场地概况 场地位于荻港村杭湖锡航道(古运河支线)与里埭巷交汇处,紧邻古镇中心码头,是荻港古村景区的核心地带。周边有多处近现代名人故居,如三瑞堂(章鸿钊故居)、鸿远堂(朱五楼故居)、礼耕堂(吴氏祖屋)、一元茶馆等,古村人文历史底蕴深厚。  ▲基地位置 ▲三瑞堂(左1)、鸿远堂(左2)、礼耕堂(右2)、一元茶馆(右1) 基地南侧为历史老街“里埭巷”最东端,隔内河与演教寺相望;东侧紧邻东苕溪古运河;北部原址为章氏祖屋“清芬堂”,后改建为古村茧站,建筑闲置多年,屋面和墙体坍塌严重;西侧与民居相接而融入全村建筑群。  ▲基地分析 02. 设计概念 文化建筑关于纪念性与地域性的设计思考 纪念性的意境营造:远航之轮 “历史是画上句号的过去,史学是永无止境的远航。” 开沅书院设计概念正是受到章老这句名言的启发。从运河对岸望去,开沅书院形似一艘巨轮在“史学浩海”中远航。正如章先生所说,“历史不仅是人类集体记忆之载体,而且是人类集体智慧之宝藏。”我们也希望本次设计能够通过隐喻、象征、叙事的手法强化共情力 ,将人的共情与空间设计结合,在场景中唤起并强化参观者对章老的缅怀与追忆:先生远航,风范长留。   ▲从运河对岸远眺开沅书院 地域性的文化表达:吴兴清远山水图卷 一方山水一方人文,湖州这一特定的山水生态环境与人文传统造就了赵孟頫的“吴兴清远”审美形态,这在他的诗画创作中体现得淋漓尽致。 《浮玉山》 玉湖流水清且闲,中有浮玉之名山。 千帆过尽暮天碧,惟见白云自往还。 《题苕溪》 自有天地有此溪,泓亭百折净无泥。 我居溪上尘不到,只疑家在青玻璃。 ▲赵孟頫《吴兴清远图》卷 注:《吴兴清远图》描绘的是赵孟頫家乡吴兴(今湖州一带)的湖光山色,为青绿山水,平远取景,湖面开阔,峰峦连绵,有千里咫尺之势。 在设计创作过程中,借由“吴兴清远”的主题原型,将开沅书院绘成一幅可观、可游、可读、可居的立体诗意山水画卷。错落有致的建筑立面和大曲线屋顶线条从远处看去,似峰峦连绵、群山叠翠,倒映在古运河“东苕溪”水面上,尽显湖州传统人文的诗画情趣和意境含蕴。 ▲设计草图   ▲建筑草模  ▲站在运河天桥上远眺开沅书院   03. 设计理念 统合·共享·涌现 统合文化资源,复兴湖州文化 充分发挥资源集聚效应的优势,统合以章开沅先生为代表的荻港乃至湖州名人文化、荻港古村落文化、中国近代史文化、以及湖州的传统和民俗文化等,深度挖掘并构建其社会价值、传承价值、品牌价值、体验价值等价值体系,使开沅书院成为南浔乃至湖州文化的重要集聚地,也是复兴湖州人文的文化新地标。  共享整合平台,激活古村活力 通过“名人文化品牌传播战略”,将以章开沅先生为代表的历史文化名人资源“品牌化”,将开沅书院打造成为一个“共享的文化资源整合平台”,创新“文化交流平台”、“书院育人平台”、“文创孵化平台”,创造系列受众喜爱的名人文化产品,传播湖州文化品牌,激活古村发展活力。  涌现自发机制,创造活动事件 中国书院作为“贤士大夫留意斯文”而建立的自治组织,也是开沅书院所追求的。开沅书院是一个活动孵化器、文化发生器,在人与场景的交互过程中涌现一系列的自组织行为,如纪念、观展、论坛、阅读、历史研究、研学、休闲娱乐等。  04. 设计策略 功能·形式·空间 运营思维前置的复合业态策划 开沅书院的运营目标是以市场化运作搭建历史文化资源整合平台,并使之成为中国数字化时期文化内容提供中心。以文化兴业为核心,以名人文化、历史文化、湖州文化三大资源为驱动,打造文化传播、文化交流、研学研修、商务会议、休闲娱乐等功能作为项目支撑。并以项目式运作理念策划系列“活动经济”,整合产业资源,协调好书院与产业、古村、本地居民之间的关系,探索乡村“农、文、旅”产业融合新模式,极大地促进乡村名人“文化资源”转变成为乡村农文旅产业发展壮大的“文化资本”。  ▲设计草图  ▲开沅书院的复合功能业态 开沅书院的创建,也将全面拓展并提升“书院”的价值与功能,将会改写区域发展的动力结构。而区域名人文化的传承与弘扬,将会成为区域发展的重要动力源。 传承与创新之下的新旧交融 |历史文脉赓续与建筑功能嬗变| 这里曾是章开沅先生的祖宅“清芬堂”旧址,随着古村落的发展,后来改建为茧房作为工业生产用房,再到现在的开沅书院,其建筑功能随时代需求不断嬗变。但不管时代如何变迁,它一直都在记录和传承着属于它的历史印记,始终肩负着历史文脉赓续的重任。  |建筑的保护修复与活化利用| 书院选址区内有局部建筑(里巷埭组成部分)是古村的历史老街,但现状残破且空间利用低效。对此我们坚持保护优先、原貌修复的原则,对该建筑进行修复修缮,保留内巷埭的原真性和完整性。同时重新赋予该建筑新功能以充分地活化利用,为开沅书院后期运营提供文化展示与体验、餐饮、住宿等配套保障。    ▲民宿、餐饮接待区 |传统空间格局与现代设计表达| 开沅书院建筑整体设计采用中国传统“多进庭院”组合布局,通过围合院落的手法巧妙地实现内外空间的过渡与转换。  ▲传统院落空间格局(左)的传承与现代演绎(右) 建筑外墙以灰瓦白墙为主基调,局部运用了冲孔铜板、通透的格栅幕墙等现代材料,同时旧工业茧房的外墙肌理予以部分保留。开沅书院作为公共文化建筑,新材料、新形式的现代表达与传统历史文化传承的关系处理尤为重要。  ▲建筑材料分析图    ▲建筑局部 空间叙事视角下的空间营造 开沅书院正如徐徐展开的时光长卷,按叙事逻辑编排着连续不同的序列空间构成完整的叙事性空间。当我们走进院门,跟随着情节线感受不同主题故事性描述的连续影像空间,就如一位年长的老者娓娓道来,述说着他与家乡、家族以及他漫长一生的故事。  ▲开沅书院空间叙事结构分析图 同时,在其中对作为线索的主题道具,如象征性景墙和多义性藏书楼等空间的重点塑造,或对主题道具如纪念性雕塑、经典名言、章氏家宴和客栈等情节记忆的重复再现,结合静态和动态叙事场所的设计,强化故事场景的事件性、隐喻象征性,提升体验感和审美性,鼓励体验者的参与和思考,引发体验者内心自发的认识、理解以及共鸣。 |拉开帷幕| 由古村外巷埭穿过亭廊之后豁然开朗,开沅书院映入眼帘。从主入口拾级而上,穿过形似史书的“洞口型场景”院门进入“意境型场景”前院,通过独特性的空间细部叙事性刻画,引诱体验者创造基于自身不同经历与文化记忆的活动事件。比如举头瞻望章老雕塑像和参数化砖砌“风帆”,低头品读雕塑底座上刻着的章老名言“历史是画上句号的过去,史学是永无止境的远航”,引发体验者对章老的缅怀与追忆,并激发体验者前进探索,也为整个“故事”奠定了情感基调。  ▲外巷埭方向看开沅书院一角   ▲书院东入口 |情节发展| 故事场景的建构和空间序列的编排是为了更好的表达叙事。开沅书院采用多条情节线并置将故事空间编排在同一时空叙述,相辅相成又互相对比衬托,体验者可以自由选择叙事的发展方向,由自己决定故事最终走向。走进前院,由三条不同方向情节线构成,交汇于中庭。三条情节线的故事空间分别通向清芬堂(向左)、章开沅纪念馆(向右)、学术交流中心(向前),分别讲述了“耕读传家的章氏家族”、“回望章老学术人生”和“章老的学术续航与精神传承”。  ▲开沅学术中心   ▲一楼会议中心    ▲开沅学术人生展 |主题升华| 作为书院最具标识性的藏书楼,坐落在文化综合体的中心。整体坐北朝南面向中庭空间,旋转楼梯贯穿连通一至三层,南侧立面处理为玻璃幕墙,视野通透开阔,使藏书楼与中庭之间室内外空间相互交融,引导体验者去参与、探索、交流等。同时,这里将成为一个聚集章开沅先生及其弟子、国内外史学专家经典著作的人类史学精神宝库,是最具活力的活动与事件聚集场所。  ▲藏书楼南侧及中庭空间  ▲藏书楼北侧及污水处理池顶板绿化  ▲藏书楼西侧连廊空间  ▲藏书楼内部空间 |空间蒙太奇| 开沅书院在建筑空间组合中也采用了拼贴蒙太奇编排和空间插叙组接的手法,强化书院的主题特色。比如将展览空间与馆藏阅览空间、会议接待空间、餐饮住宿空间、文创空间、交通空间等全部编排、拼贴、并置于一个巨大的文化综合体中,各功能空间自由拼接且相互渗透,空间具有强烈的趣味性和感染力。       ▲不同功能空间(展览/藏书/接待/咖啡/民宿/图书餐厅)  ▲建筑空间爆炸分析图 再如立体连廊,叙事空间纵横里外多维度拼贴并置的蒙太奇剪辑处理,让不同空间上下、内外、之间相互渗透,增添了空间的复杂性、神秘性、趣味性,引诱人们前往探索体验,人与空间的互动在此共同创造各种不同的自发性活动事件。   |回味冥思| 在故事结尾的后院空间采用“留白”的处理方式,将充满象征与隐喻含义的“真知”半亭、“云影松风”庭和幽长狭窄的巷道置于空间序列尽头,运用这种空缺、不确定性空间激发体验者创造性的“补白”,引起体验者的回味和冥思。  ▲后院与真知亭 注:真知亭命名取自章开沅先生推崇的治学箴言“治学不为媚时语,独寻真知启后人。”  ▲书院北侧巷道  完整项目信息 设计单位:华中师范大学文化与教育建筑研究院(CEAI)/ EMD涌现设计 项目顾问:马敏、彭南生、章明明 项目策划:王国华 主持建筑师:严胜学 设计团队:曹书为、田红行、宋高朋、卫书山、黄正、凃昭伟、赵秋颖、龚晰、饶铖臣、石丽芳、冯博文 甲级设计院:湖北海业工程咨询设计 施工单位:浙江立新建设有限公司 项目地点:浙江省湖州市和孚镇荻港古村 项目类型:纪念性文化建筑 用地面积:3800平方米 建筑面积:4300平方米 摄影团队:此间文化赵奕龙 、EMD涌现设计 编辑审核:田红行、梅飘  ▲史学浩海的远航者:章开沅先生像 章开沅先生(1926年7月8日-2021年5月28日),祖籍浙江吴兴,生于安徽芜湖,著名历史学家、教育家,华中师范大学前校长、人文社科资深教授、教育部历史学科召集人、美国奥古斯坦那学院(Augustana College)荣誉法学博士、日本创价大学与关西大学名誉博士、湖北省史学学会会长、湖州市民国史研究院的名誉院长、名誉顾问。曾任哈佛大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、加州大学圣地亚哥分校客座研究员及客座教授。 同时,他是享誉国际的中国辛亥革命史研究会、华中师范大学历史研究所(现华中师范大学中国近代史研究所)和中国教会大学史研究中心的创办人和领导人。 章开沅先生早年就读于金陵大学,1948年12月赴中原解放区,后长期执教于华中师范大学。1983年至1985年任华中师范学院院长,1985年至1991年任华中师范大学校长,是国务院学位委员会历史学科第一、二届评议组成员、召集人。1980年创建中南地区辛亥革命研究会并任理事长,1986年任湖北省社会科学联合会主席。2018年12月获颁第七届吴玉章人文社会科学终身成就奖。 |

|