| huozm32831 | 2025-08-16 16:07 |

|

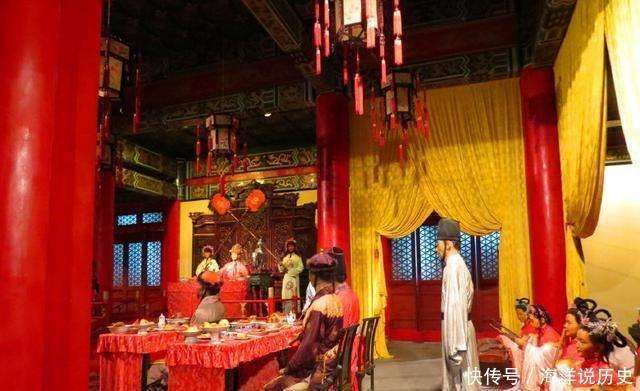

我们曾见过许多不同的历史,但这段关于明太祖朱元璋的故事却格外引人深思。朱元璋,作为大明的开国皇帝,一生可谓是“杀伐决断”。他在建立大明的过程中不惜手段,展现出铁血的手腕和决断力。而在建立起强大帝国之后,他的治理手段更是毫不留情,甚至对自己的亲信和功臣也毫不手软。然而,尽管他一生亲手处决了无数人,但却对某些职业的群体表现出了格外的宽容和优待。这其中,最令人意外的便是他对膳夫和栉工的特殊关照。那么,为什么这些看似普通的职业,能让一个如此严酷的帝王对其敬畏至此呢? 朱元璋的一生,正如许多历史学家所描述的那样,是充满了争斗和血腥的。他通过一场场艰苦的战斗,最终建立了强大的大明帝国。登基称帝后,为了确保江山稳固,他采取了严苛的手段,打击贪官污吏,清除异己,甚至对曾立下赫赫战功的将领也毫不留情。然而,尽管他如此残酷无情,却对两类职业的人心怀敬畏。这两类职业便是膳夫和栉工。这一切,从他如何教育自己的儿子们,以及两件关键事件中,可以看出朱元璋的深思熟虑与谨慎。  首先是在洪武三年(公元1370年),朱元璋大封诸王,把十个后辈(包括九个子辈和一个侄孙)封为王。随后,洪武十一年(公元1378年),朱元璋开始安排这些王爷们各自就藩。就在此时,朱元璋收到了一封来自秦王府的密报,称其次子朱樉(即秦王)在西安的就藩途中,由于一点小事不如意,竟然鞭打了厨子。此事让朱元璋震惊万分,立即亲自写了一封谕旨,要求赶紧送到秦王府。在信中,朱元璋明确告诫朱樉:“膳,立命也,非操膳其事者不得其精……”他指出,膳夫虽然是小人物,但若不加以尊重,极有可能酿成无法承受的后果。朱元璋的这番话,语重心长地提醒朱樉,厨师若心生怨恨,随时可能在食物中下毒,届时连皇帝也难逃一死。 不久后,类似的事件再次发生。朱元璋的三子晋王朱棡在前往封地太原的途中,也因怒气而鞭打了膳夫。这一次,朱元璋依旧给晋王写去了谕旨,并且在信中引用了自己的亲身经历:“老父我率领群雄平定祸乱,从未对人手软,唯独厨子徐兴祖,事我二十三年,从未折辱过他。”这番话充分显示出朱元璋内心的警觉,他深知,尽管膳夫的地位低微,但他们的权力却不容忽视——一旦得罪他们,后果不堪设想。 除了膳夫外,栉工(剃头匠)同样是朱元璋不敢轻视的群体。虽然皇帝周围有着强大的侍卫保护,但在理发时,剃头匠依然有机会对他下手。因此,朱元璋从不敢对他们说一句重话,始终以优厚的待遇和尊重待之。事实上,正是因为朱元璋对这些职位的谨慎,他的御用厨子徐兴祖、井泉等人才得以升任光禄寺卿;而他的御用剃头匠杜安道、洪尚观也晋升为太常寺卿。这些看似平凡的人物,都因为朱元璋的特殊照顾,得以在宫中拥有极高的地位。  然而,深究背后的原因,朱元璋如此对待膳夫和栉工的行为,也许并非单纯的谨慎和尊重,更是他内心深处的恐惧和不安。作为一位建立了大帝国的皇帝,朱元璋始终生活在疑虑和猜忌之中,时时刻刻担心有人篡位、弑君。这种深深的安全感缺失,或许也是他对这些“低位”人物心存畏惧的原因之一。  最终,从这些事件中不难看出,朱元璋不仅是一个深思熟虑的帝王,也是一位内心充满恐惧和不安的领导者。他一方面以铁血手腕消灭敌人,另一方面却深知某些看似不重要的人,往往拥有能决定自己生死的巨大权力。通过这些细节,我们不仅能窥见明太祖的治国之道,更能感受到他内心复杂的心理活动。这也让他成为了历史上一个极具争议的人物。  参考文献:《明史》《明太祖实录》  |

|