| jjybzxw | 2025-08-13 08:18 |

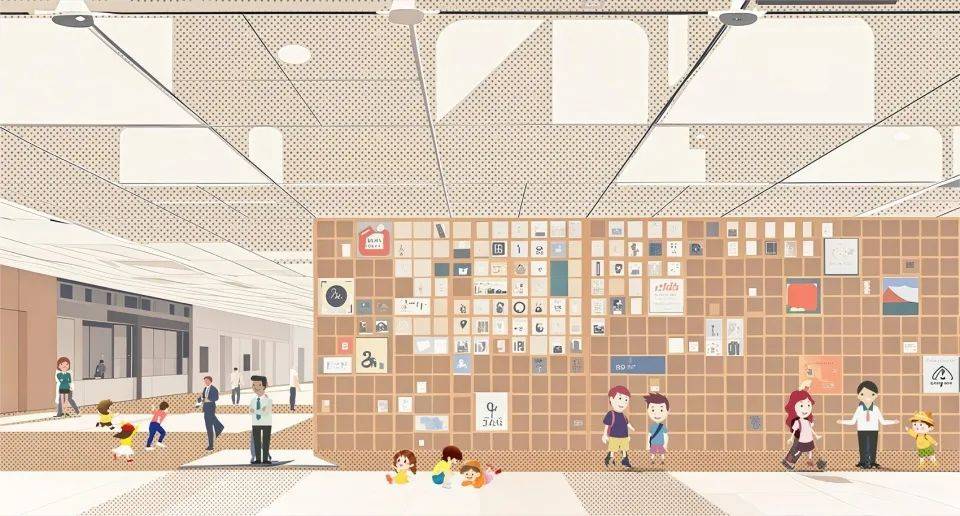

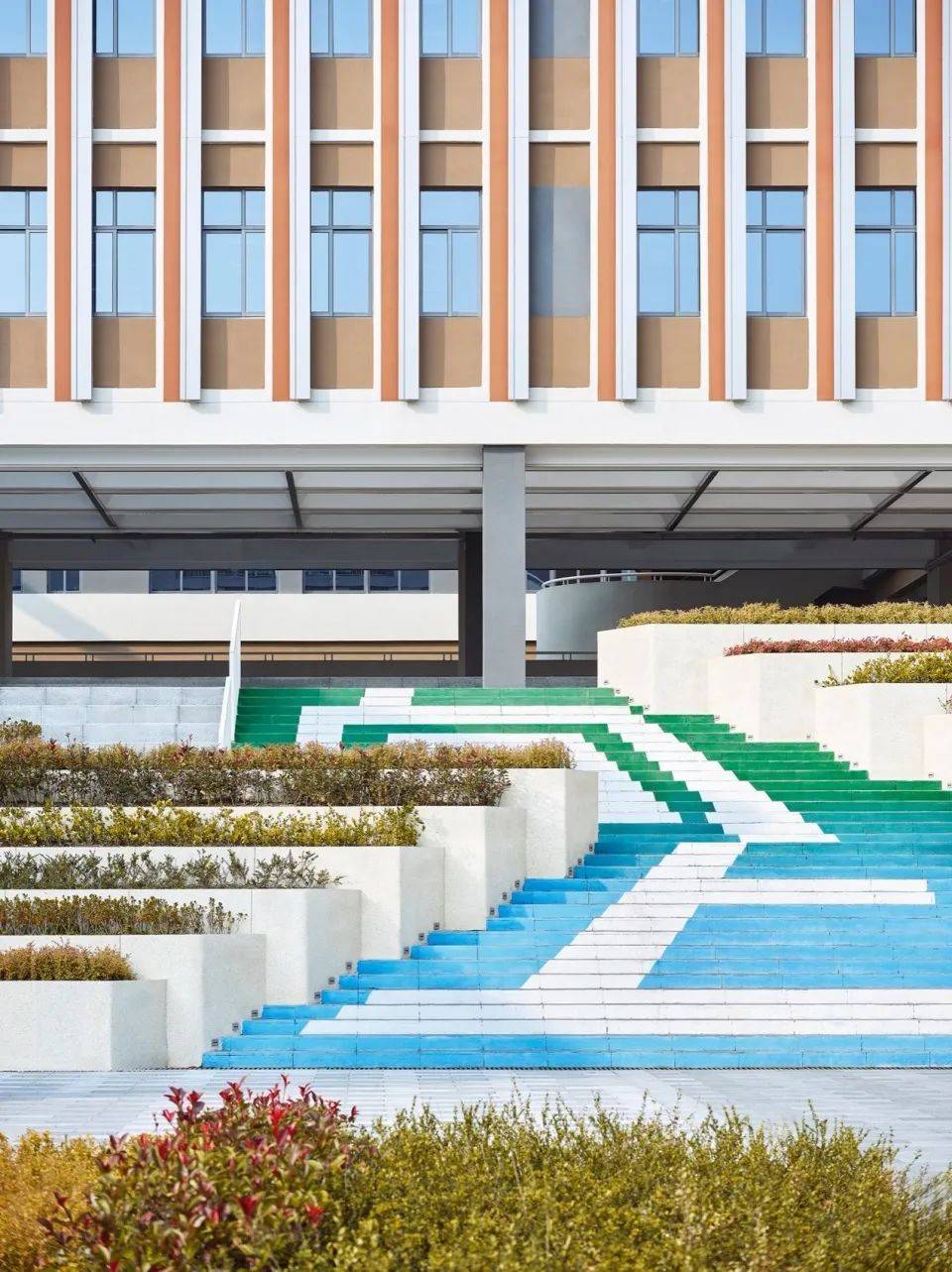

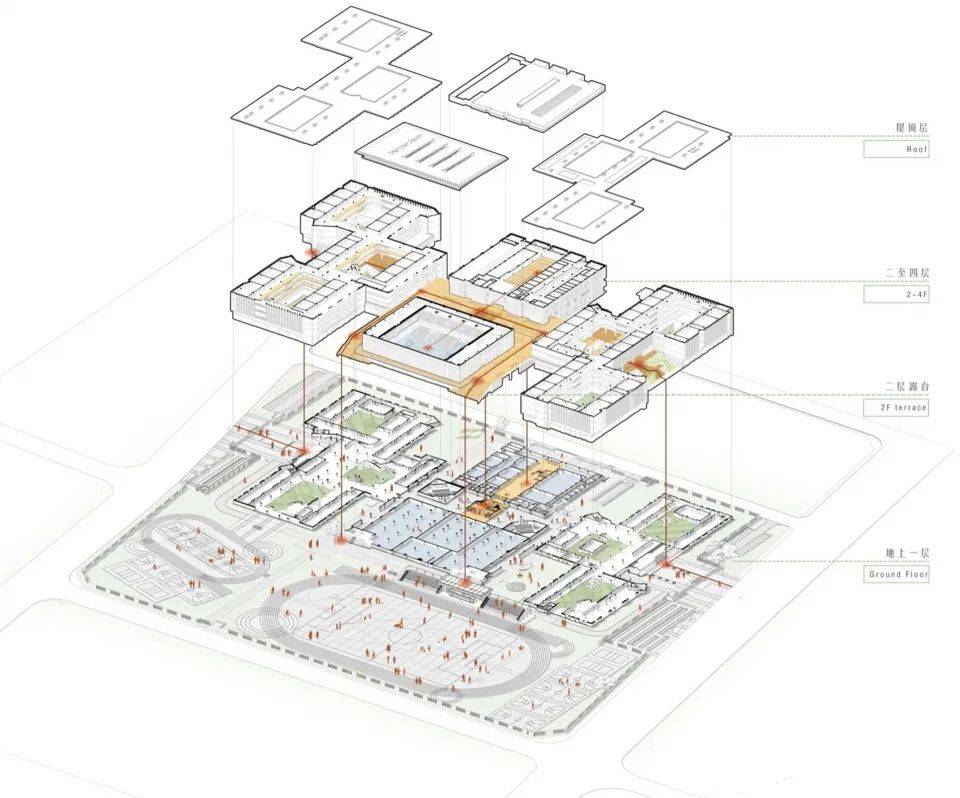

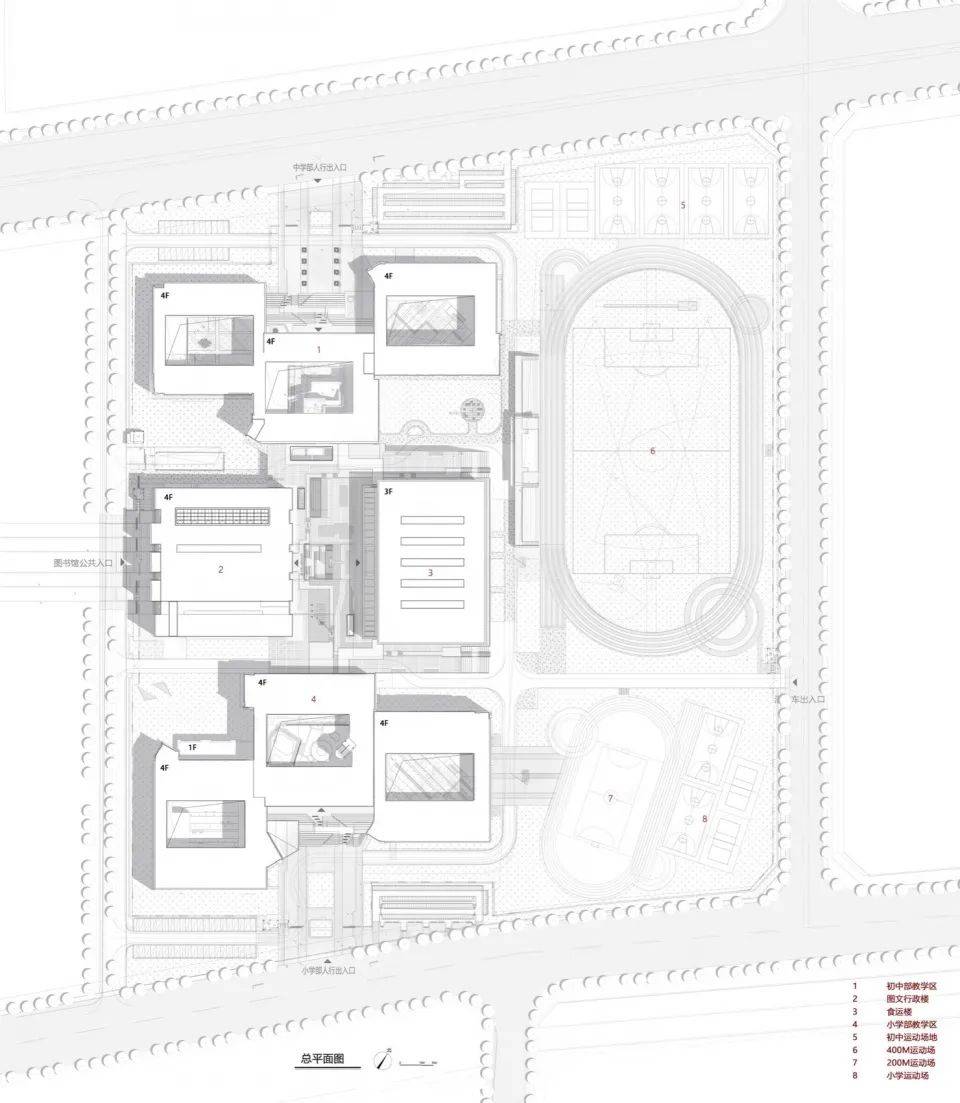

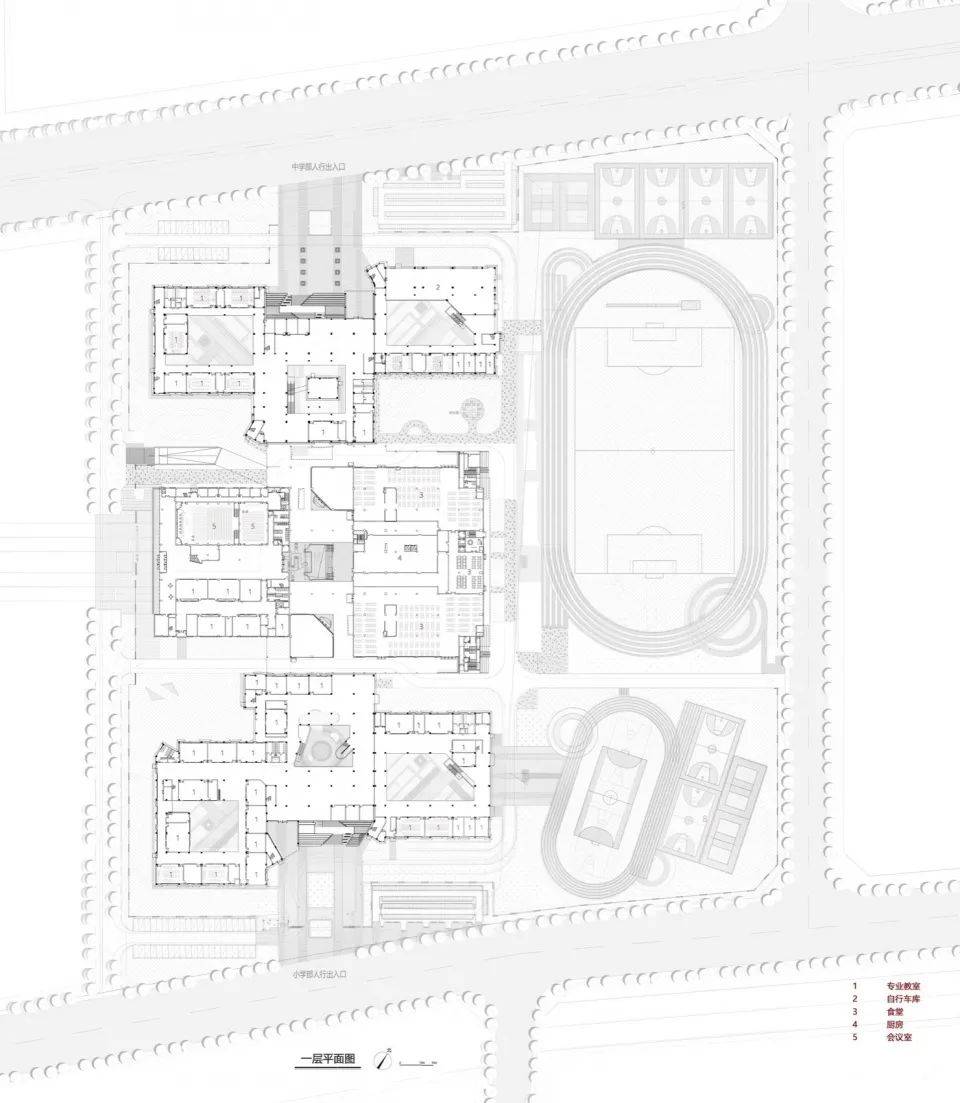

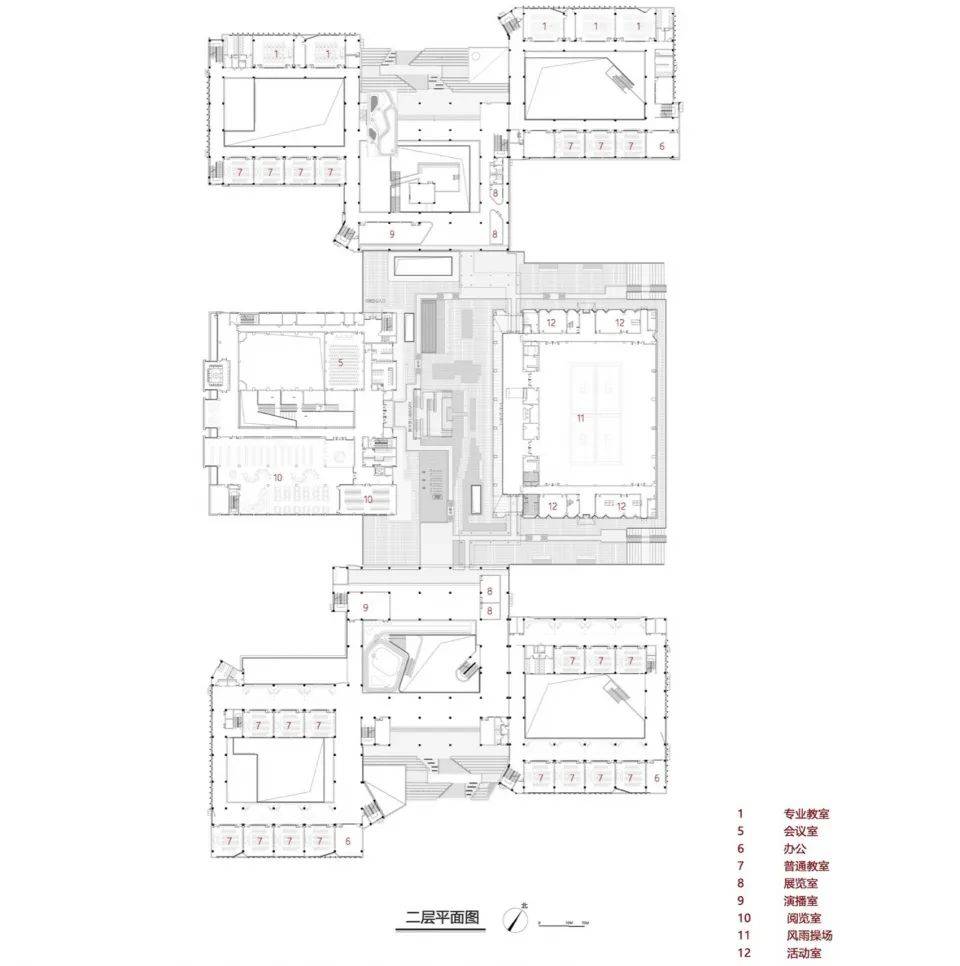

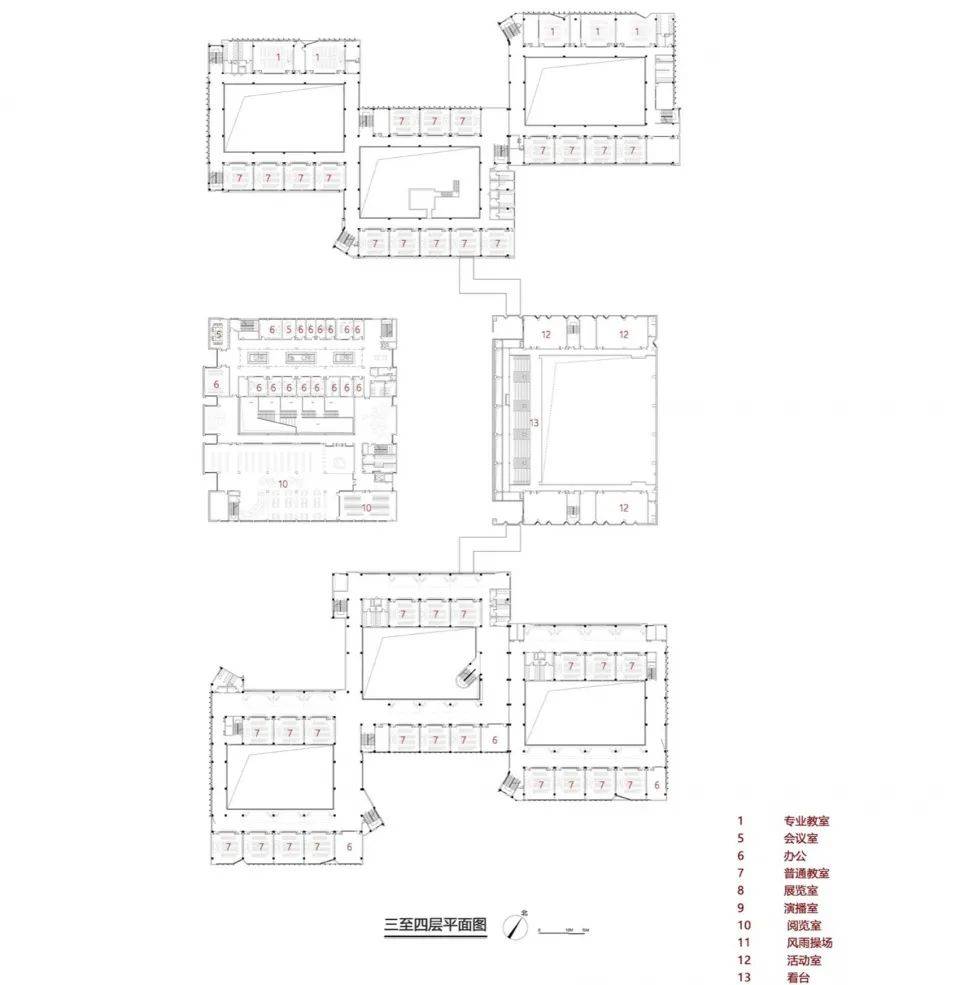

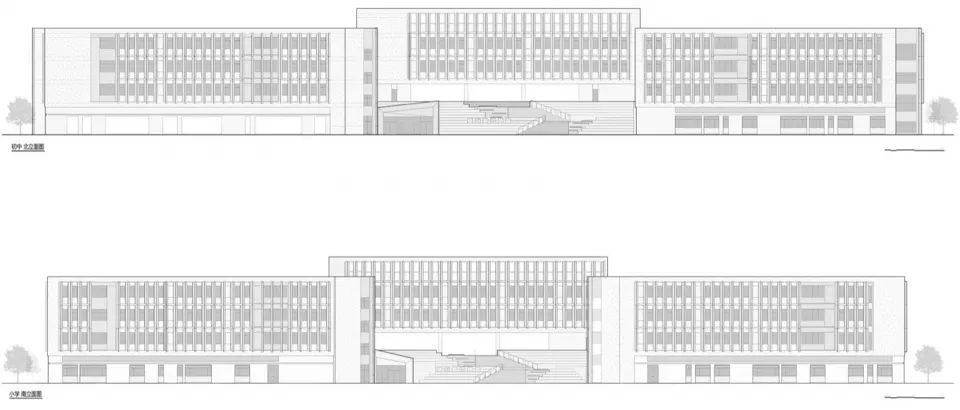

▲ 整体鸟瞰©章鱼见筑 01. 从城市到建筑 校园驱动宜居新城  ▲宝应城南新城大鸟瞰© 都设设计 城市设计一定要有其实施性,都设一直坚持城市设计不仅是形态和交通,更要将经济可行性与开发节奏作为至关重要的因素。 都设完成了宝应城南新城的城市设计,在此基础上完成了配套的中小学及幼儿园的建筑设计。这也是都设继盐城高铁新城之后又一个从城市设计到建筑设计的案例。 宝应城南新城从城市设计的层面重新定义了高品质配套的价值维度——在”教育核+服务环+生态链”的协同框架下,新城构建了三级配套体系:教育中枢(宝应实验学校、幼托综合体)、民生服务环(智慧菜场、嵌入式养老驿站、警民联动站)与滨水活力带(生态商业体、文创市集),三者通过立体慢行系统交织成15分钟优质生活圈。 作为核心引擎的宝应实验学校从总图规划到空间设计贯穿”空间育人”理念。设计突破传统校园边界,通过可转换的体育馆、社区共享的运动公园、立体交通枢纽等创新模块,使校园既成为教育综合体,更化作辐射3公里范围的公共服务节点。  ▲宝应新城幼儿园鸟瞰© 都设设计 新城教育组团K12系统中的幼儿园位于实验学校西侧,项目以“释放儿童天性,融合自然教育”为核心,打造自由活泼、安全生态的成长空间。通过开放式布局、自然元素的渗透以及教育场景的有机融合,激发幼儿探索欲与创造力,实现环境与教育的双向互动。打破传统走廊串联教室的封闭模式,采用组团式动线,设置多路径选择,鼓励幼儿自主探索。让幼儿园成为“可玩、可学、可成长”的容器。 02. [设计哲学]空间即教育 重构成长的可能场域  ▲操场小鸟瞰© 章鱼见筑 当传统校园将空间切割为教室、走廊、操场等标准化容器时,我们选择以”空间即教育”的视角重新定义校园——这里不是功能容器的集合,而是激发探索欲的生命有机体。扬州宝应实验学校的创新实践证明:当建筑主动退让出控制权,空间便转化为自主成长的催化剂。 03. 从功能预设 到用成长赋能空间 三大空间策略 - 弹性空间预留:留白和弹性是激发自我驱动成长的土壤。 - 场景自主定义:空间要允许孩子们自主选择、自由使用,让学生成为空间导演,而不是强加路线和秩序。 - 空间边界消融:教育不仅发生在教室内,还发生在角落、走廊、庭院、台阶、甚至屋顶和树下。 所以,教育建筑应该在满足安全舒适性的基本上,减少过度控制,多创造“不确定但可被赋能”的空间。扬州宝应实验学校通过“弹性空间预留、场景自主定义、空间边界消融”三大策略,让学生的成长来引导建筑与空间变化:创造可探索、可创造、可生长的校园环境。 一、从“预设功能”到“自由容器”模块化空间体系 在校园中嵌入大量“未定义空间”,如教学楼之间的退台广场、连廊尽端的悬挑平台、屋顶的折板露台等,地面铺设可书写地胶、墙面预装滑轨与挂钩,学生可通过移动家具(如积木座椅、模块化展架)自由改造空间用途——今日是辩论赛场地,明日可变为艺术市集。 图书馆设“阶梯盒子”,阶梯内部中空,学生可拉出抽屉式储物格存放个人创作工具,将阶梯转化为手作工坊或迷你剧场。这些未被定义的留有建筑悬念的场所正演绎着教育奇迹。  ▲图书馆中庭© 章鱼见筑   ▲二层平台下楼梯© 章鱼见筑 二、场景自主权:空间使用的民主实验 通过三重界面革新,将空间控制权移交学生: - 可交互的物理界面:墙面、地面、家具均设计为“可书写、可拆卸、可重组”的交互界面,—走廊墙面覆盖磁性白板漆,学生可用编程磁贴构建”会呼吸的思维导图”。 - 非正式社交节点:在常规动线中设置“意外空间”:楼梯下方的三角形密室、多功能教室门口的楔形拐角、走廊转角的光影迷宫等。这些未被命名的角落成为学生自发创造的“秘密基地”,激发对空间的占有欲与改造欲。 - 变形家具矩阵:走廊家具组合被编码为”空间乐高”,中庭的阶梯盒子在午间自动分解为阅读舱,黄昏重组为微剧场。  ▲首层共知通廊© 都设设计  ▲小学教室外廊© 都设设计  ▲班级客厅© 都设设计 三、空间边界消融:自由探索的生态载体 我们刻意保留30%原始地貌,设计“可触摸的生态系统”: - 野趣化景观:保留校园原始地貌中的土丘与野生植被,设置“无护栏”自然探险区:学生可攀爬原木栈道、搭建树枝庇护所。安全通过软质铺装(树皮屑、沙地)与电子围栏保障,实现零事故的自然冒险。 - 生态观察窗:故意留出“荒野斑块”(如杂草丛生的昆虫旅馆、未修剪的灌木迷宫),学生可观察自然演替过程,体验不受人类干预的原始生态。 - 开心农场:500㎡的绿地被划分为12个种植池,其中节气农耕区、药用植物区、谷物轮作区和传粉花园等特色分区,将自然转化为生动的生态教育界。  ▲小学入口大楼梯© 章鱼见筑  ▲种植园© 图源网络 04. 设计探索  ▲学校正门© 章鱼见筑 扬州宝应实验学校新建工程项目拟选址位于扬州宝应县南部新城火车站地区S3-01-10地块,位于新城路和经十三路交叉口东北侧,基地周边为新城未来重点打造的居住社区,新城实验学校将作为其重要配套。距离宝应高铁站约2.2km。办学目标设定为现代化示范性九年一贯制学校,占地面积约为9.15万㎡,总建筑面积为7.7万㎡,并设立地下车库(其中地上约7.2万㎡,地下约0.5万㎡)。最终办学规模设定为小学36班,每年级6个班级,每班45人左右;初中36班,每年级12班,每班50人左右。学生总人数为3420人。 一、书院式空间布局:礼乐相成的教育场域 学校设计方案以传统书院为灵感,采用“品”字形教学组团布局,每个组团均设有独立内院,形成层次分明的教学空间。通过轴线隐性控制与园林景观的叠套设计,实现“礼制”与“乐制”的融合。例如,共享功能区(如图书馆、体育馆、食堂)串联主轴,成为学生活动与社交的核心纽带。层叠交错的平台设计不仅丰富了空间层次,还为学生提供了自由探索的游乐载体。这种布局既保留了传统书院的文化秩序感,又通过开放共享的空间设计促进跨年级交流与合作。  ▲共享主轴爆炸图© 都设设计  ▲合院书院俯拍© 章鱼见筑  ▲中学部庭院© 章鱼见筑 二、功能复合与可持续发展 小学教学单元,教室均以放大走廊的形式为学生和老师提供了一个教学“客厅”的理念,在这部分空间中,学生可以在课余时间以最短的距离到达客厅活动区域。在活动区域内,各班之间以空间软隔段的形式分制,在保证安全性,自主性的同时,也保留了区域之间交流的可能性。学生的课间和课后生活,不再像传统教育校区相互隔断,而是将学习与交流休闲尽量贴近。本案还在教学空间中充分预留了机动教室以保证未来学生量增加拓展的可能性。 ▲学习客厅© 都设设计  ▲小学教学楼© 章鱼见筑 ▲校园整体剖面© 都设设计 三、立面材料工艺 校园整体立面设计借鉴了国内外经典的教育建筑,体现典雅沉稳的建筑形象与文化气质,从建筑形象上树立宝应县的文化与教育标杆。教学楼通过竖向遮阳构件形成富有韵律感的建筑立面,如同书架上的书籍。校园整体颜色以白色和木色为主,局部使用红色、蓝色、与绿色点缀。综合楼与食运楼作为校园的综合性建筑,建筑形象更简洁大气,并具有地标性。  ▲小学临街立面© 章鱼见筑  ▲中学入口© 章鱼见筑  ▲图书馆©章鱼见筑 立面采用土建窗墙的工艺手法,结合构造砌体实现丰富的竖向立面层次效果。所有的竖向线条采用标准单元模块复制的方法,节约了施工和建设成本及周期。为了保证精致的完成度和安全性,框架以土建做法作为最基本支撑形式,端部采用幕墙节点,铝板包裹形成完成面。  ▲可对外的体育馆© 章鱼见筑  ▲可对外的体育馆© 章鱼见筑 05. 结语  ▲校园鸟瞰© 都设设计 扬州宝应实验学校的建筑与空间设计,通过“场景化学习引擎”与“社区共享基因”两条主线,构建了一个有温度、有记忆、有弹性的教育生态系统。其本质是以空间为媒介,将文化传承、心理健康、社会适应等教育目标转化为可感知的实体环境,真正实现“空间即教育”的深层价值。 项目图纸  ▲总平面© 都设设计  ▲一层平面© 都设设计  ▲二层平面© 都设设计  ▲三至四层平面© 都设设计 ▲南北立面©都设设计  ▲东西立面© 都设设计 ▲校园整体剖面© 都设设计 项目信息 项目名称:宝应新城实验学校 项目类型:教育建筑(小学及初中)、体育建筑 建筑设计:上海都设营造建筑设计事务所有限公司 室内、景观方案设计:上海都设营造建筑设计事务所有限公司 主创设计师:凌克戈、岳秋骏、刘轶佳 设计团队:刘倩、李彦欣、林盛、熊文昱、翟羽佳、李昱丹、罗丹娜、杨昊宇 项目设计:2022 完成年份:2024 项目地址:江苏省扬州市宝应县安宜镇锦城路 建筑面积:77250 ㎡ 摄影版权:章鱼见筑 委托方:宝应县教育局 合作设计:扬州建筑设计研究院有限公司 合作设计团队:徐乃刚、颜廷祥、薛凤飞、仲从林、罗宇、张文彦、花雷、鞠亮、陆映达、吴昊通、邵敏、袁嵩、胡雷雷 室内、景观深化设计:扬州建筑设计研究院有限公司 导视设计:扬州建筑设计研究院有限公司 泛光照明设计:扬州建筑设计研究院有限公司 |

|