| huozm32831 | 2025-08-12 21:21 |

|

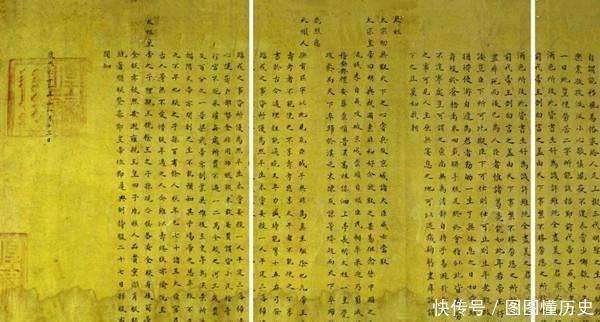

康熙六十一年十一月,康熙皇帝驾崩于畅春园。时任步军统领衙门都统的隆科多,作为康熙皇帝的近臣,口传遗诏,宣告皇四子胤禛继位成为新皇。然而,这份遗诏并未在康熙驾崩当场发布,而是在几天后才由雍正皇帝正式颁布,且期间雍正有足够时间修改或起草一份新的遗诏。这一延迟引发了不少争议,也让雍正的继位合法性受到质疑。尤其是他上任初期采取的一系列举动,尤其是对时任大将军的王胤禵的打压,使得雍正一度背负“篡位”的罪名。  康熙皇帝遗留下的《康熙遗诏》中,明确表明了其将皇位传给皇四子胤禛的意愿。在遗诏中,康熙称皇四子胤禛“人品贵重,深肖朕躬,必能克承大统”,并命令胤禛继位。然而,遗诏并未在康熙驾崩时立即发布,而是等了几日才对外公布。这样的时间间隔,给了雍正充足的时间去另行起草遗诏或作出其他安排。因此,原始的《康熙遗诏》并不能作为雍正继位合法性的唯一依据。  那么,康熙心中理想的继承人究竟是谁?雍正是否真的如一些史书所言,是通过“篡位”得来的皇位呢?其实,康熙帝早在他的一生中就为这个问题提供了线索。  在康熙五十一年,太子胤礽因连续两次被废除,并且被禁锢在咸安宫,彻底丧失了继位的机会。随着太子胤礽的彻底失位,康熙帝的继承人范围便缩小至四位皇子:皇三子胤祉、皇四子胤禛、皇八子胤禩以及皇十四子胤禵。  其中,皇三子胤祉在“九子夺嫡”中虽然积极参与了与长子胤褆有关的权力斗争,但在康熙五十一年再次废太子时,逐渐消极退出了继位竞争。在康熙的晚年,皇三子胤祉更是集中精力进行书法和文艺活动,渐渐被皇帝忽视。相比其他皇子,皇三子胤祉的文人气质让他在处理复杂的宫廷政治和皇位继承问题上显得力不从心。  至于皇八子胤禩,历史上他并非《雍正王朝》里所描绘的奸臣,而是一位颇受朝臣和王公支持的贤王。尽管在废太子后,康熙一度批评过胤禩的某些行为,并将其严厉惩罚,但他背后的强大支持力量,尤其是在复立太子后,曾一度恢复了康熙对他的信任。然而,由于“毙鹰事件”后,康熙与胤禩的关系彻底破裂,这位“贤王”的继位之路也彻底断送。 与此同时,皇十四子胤禵则逐渐在朝堂上崭露头角。康熙五十七年,胤禵被任命为大将军,统领西征。作为统帅,他的威信和影响力逐渐上升,成为最受看好的继位人选。康熙六十年十月,康熙皇帝召回皇十四子胤禵并亲自面授西北前线方略,似乎暗示着他准备将皇位传给胤禵。然而,令人意外的是,康熙并未在这段时间与胤禵明确谈及继位之事,这一举动使得许多人开始怀疑,康熙其实并未真正打算将皇位交给胤禵。  而最后,在康熙皇帝的临终时刻,他将继位之权交给了皇四子胤禛。康熙六十一年十一月,康熙因“圣躬不豫”而命令胤禛代为祭天,这个决定实际上预示了胤禛即将继位的命运。雍正继位后,许多人将他称作“篡位”,但实际上,他的继位是康熙最终决定的结果,雍正并不应该背负“不合法”的骂名。  综上所述,康熙心中理想的继位者从未是皇十四子胤禵,而是曾被康熙寄予厚望的皇四子胤禛。康熙的最终决定虽然充满复杂背景,但对于雍正来说,他的继位虽有争议,但不容否认的是,康熙在自己临终前做出的这个安排,无疑是基于深思熟虑的决策。 |

|