| jjybzxw | 2025-08-10 07:48 |

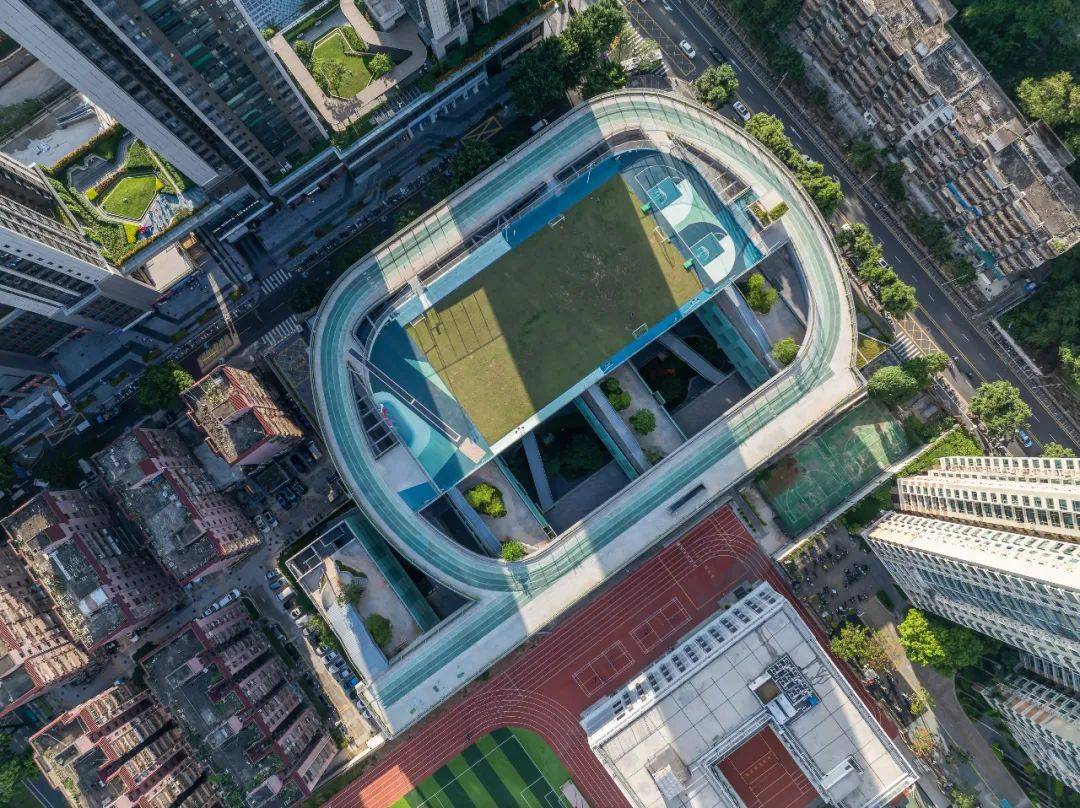

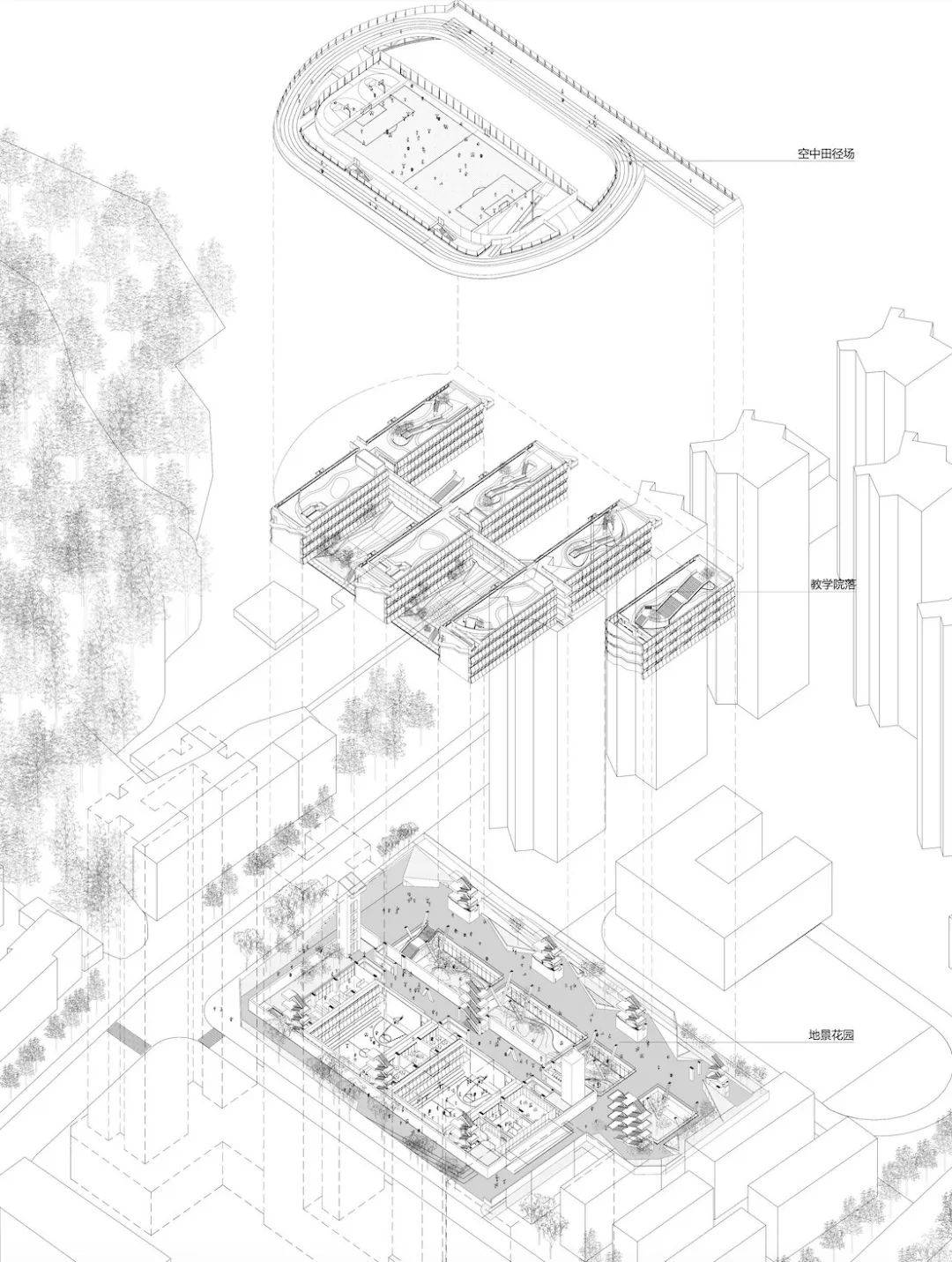

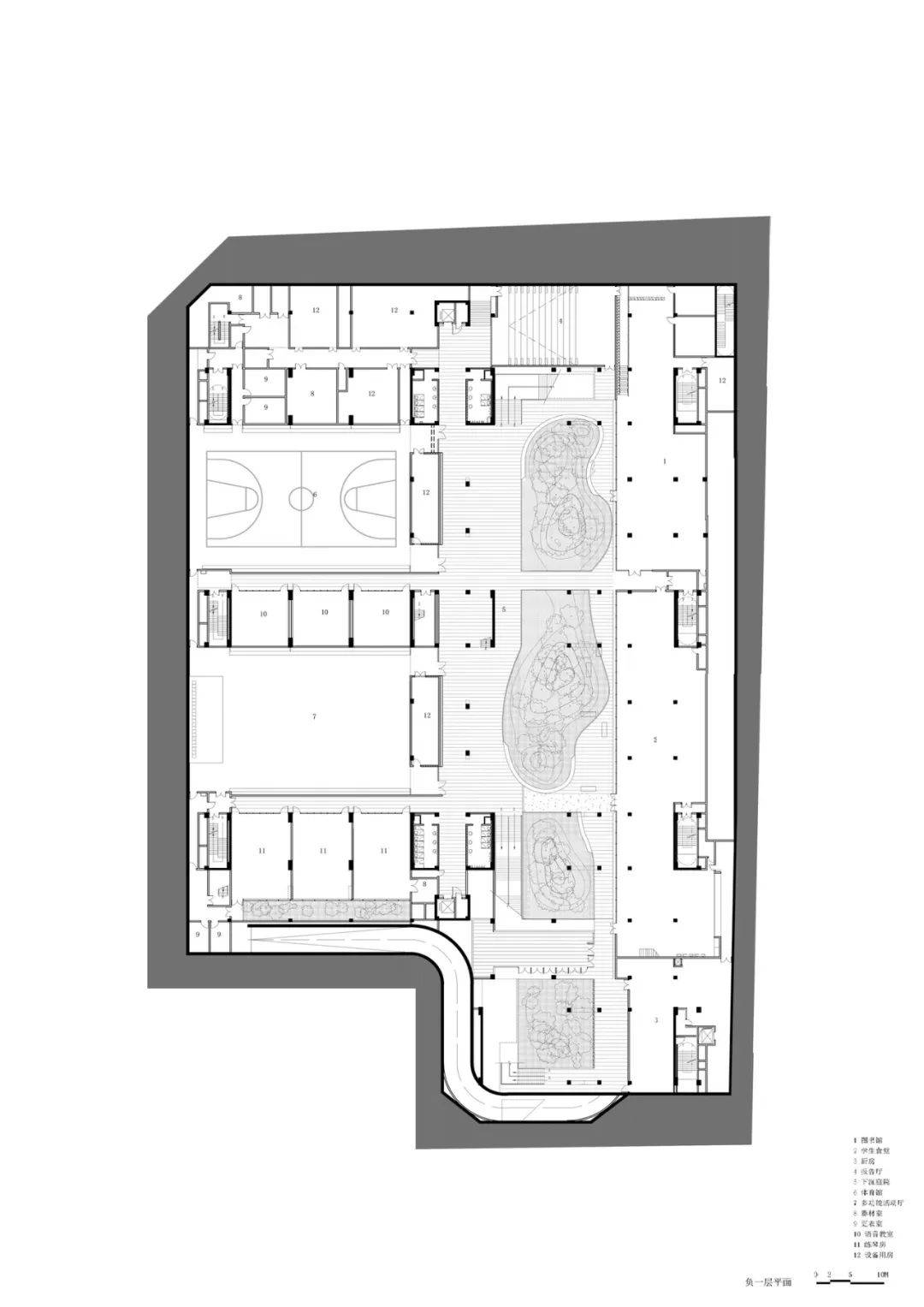

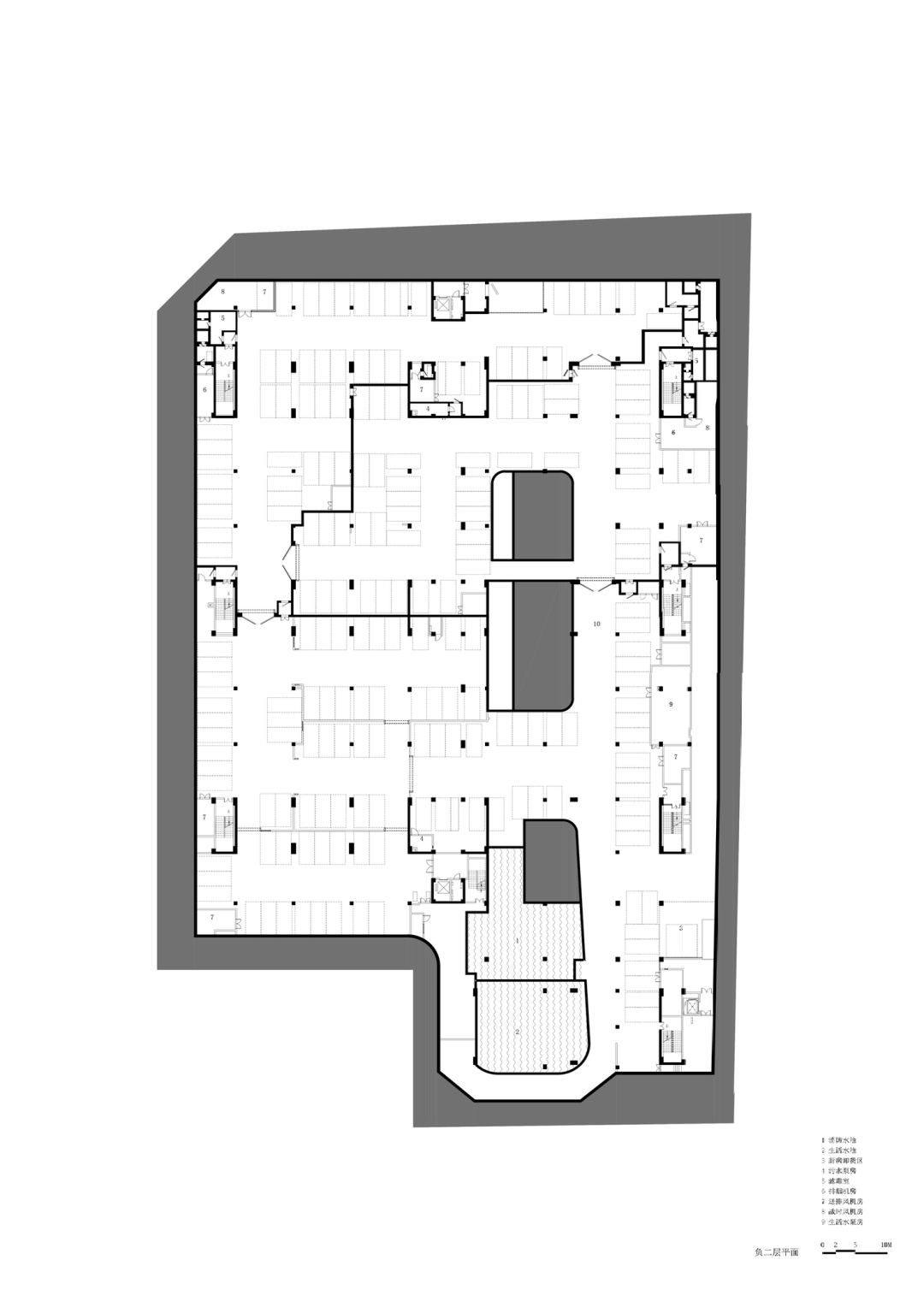

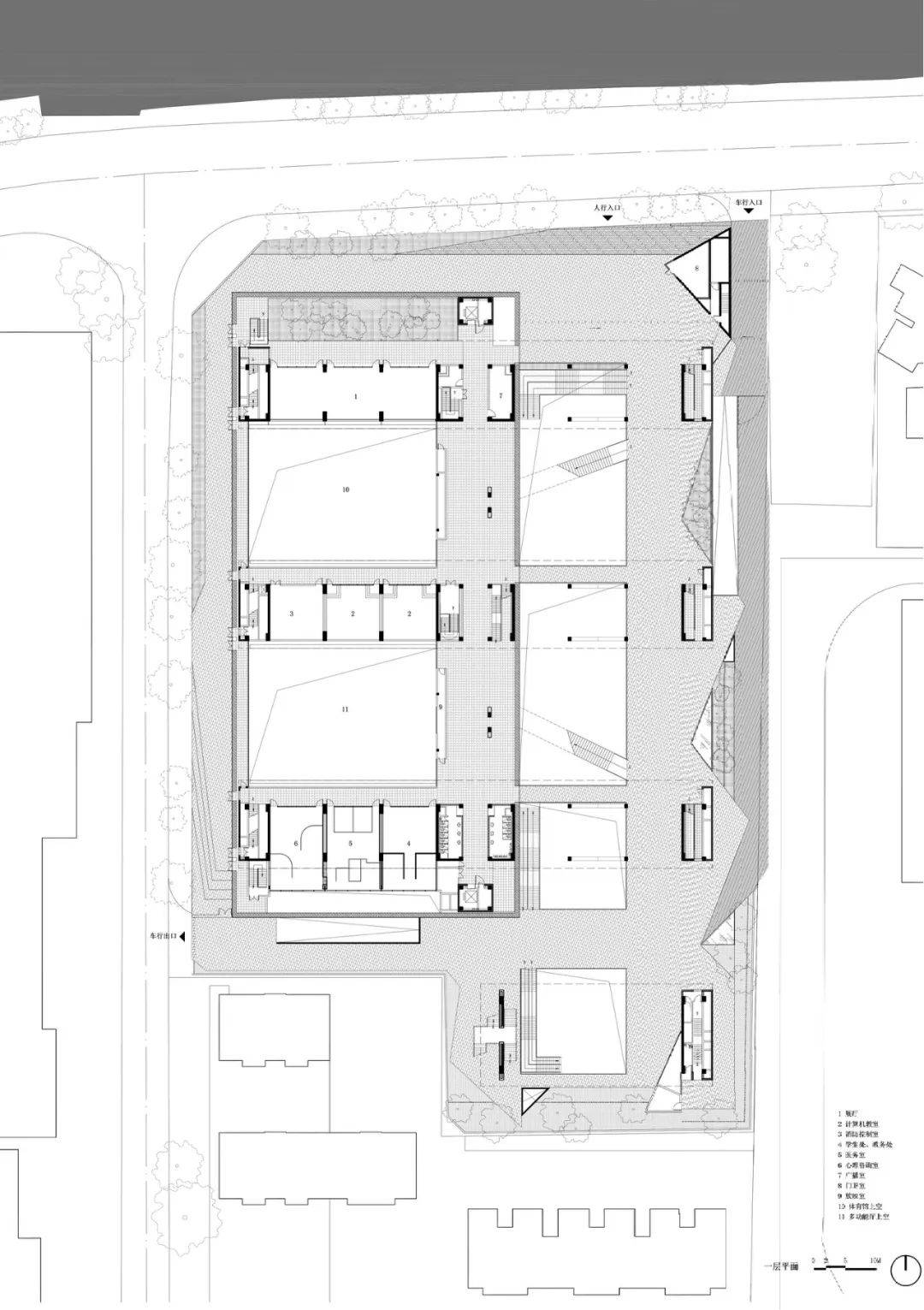

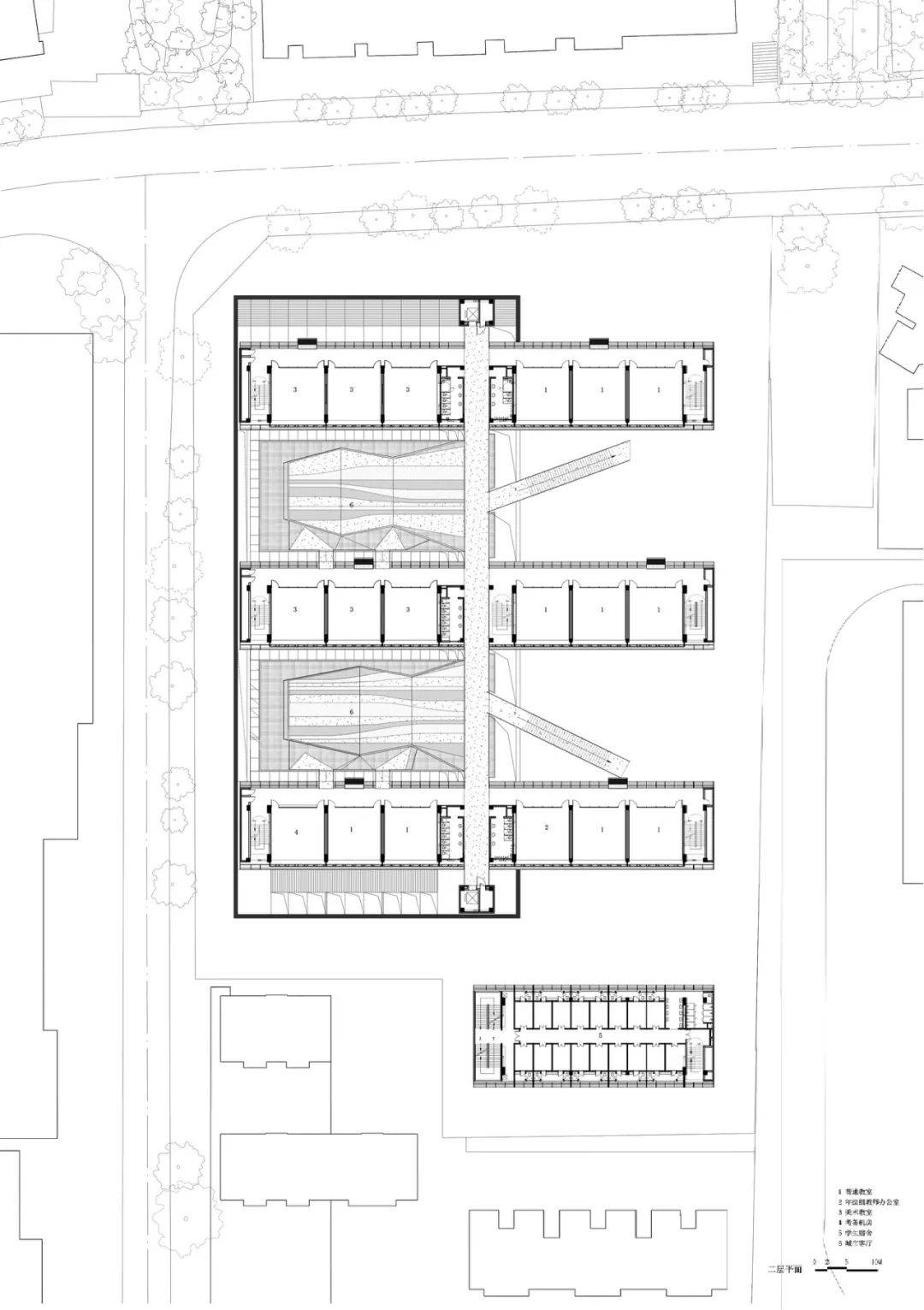

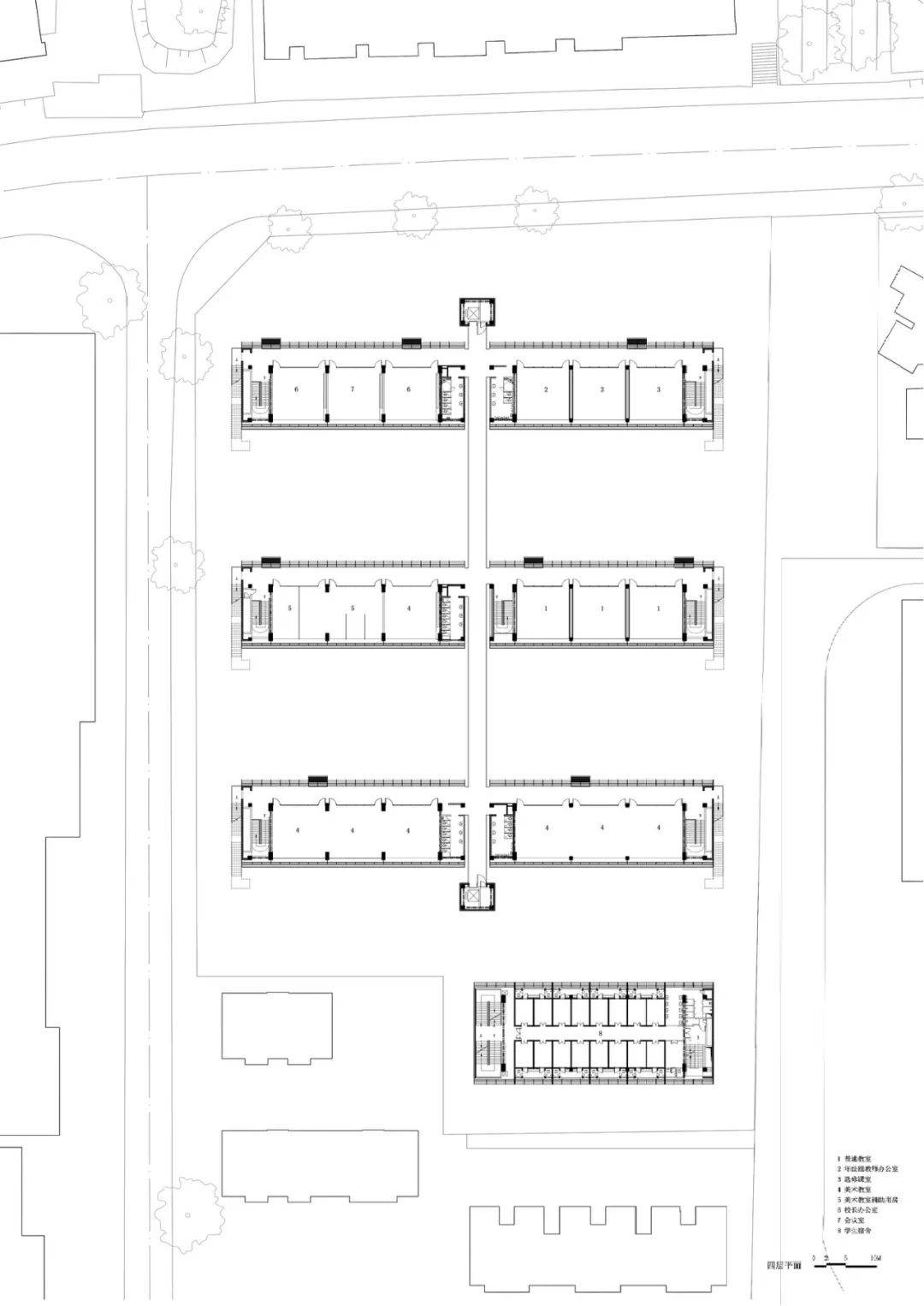

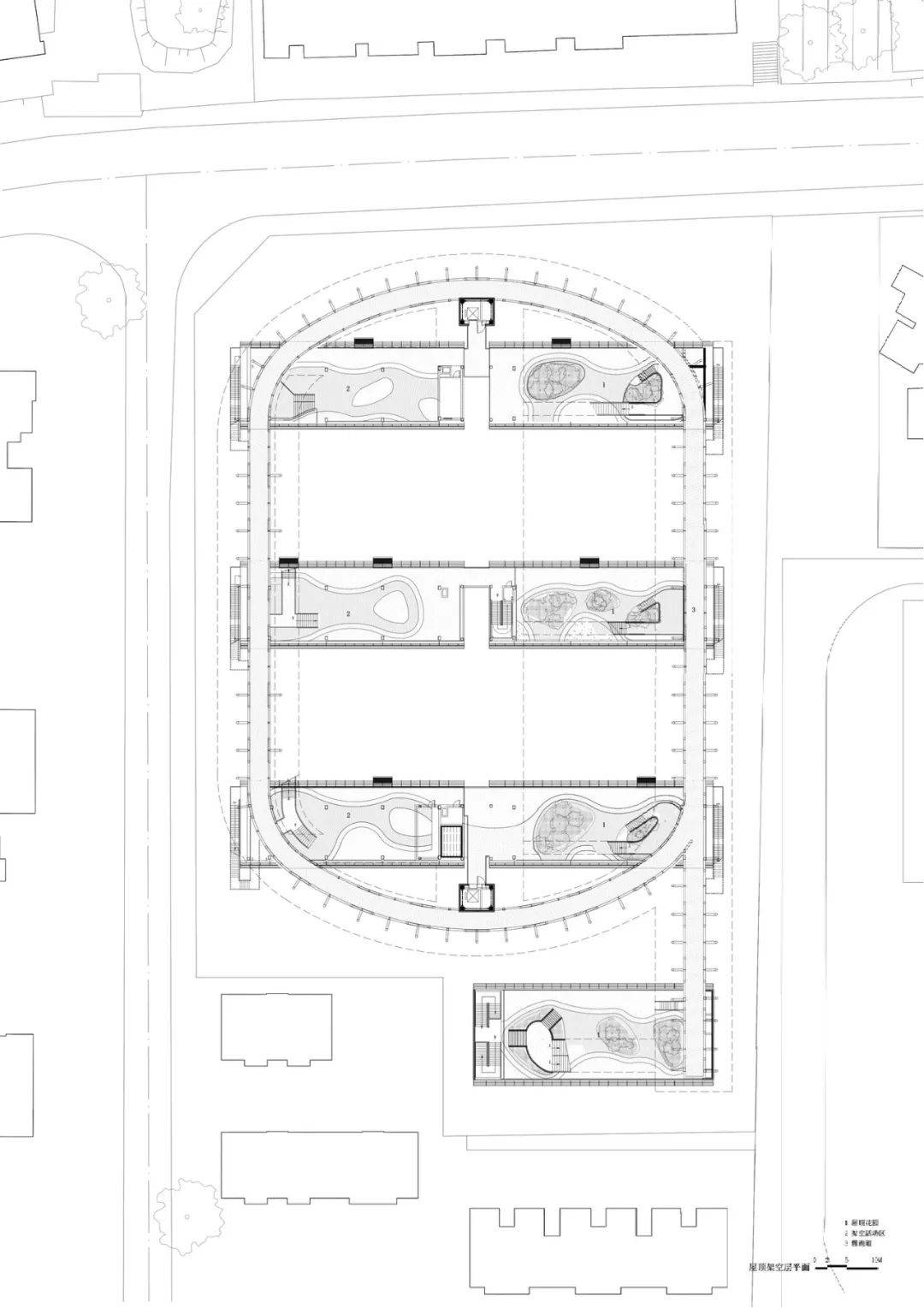

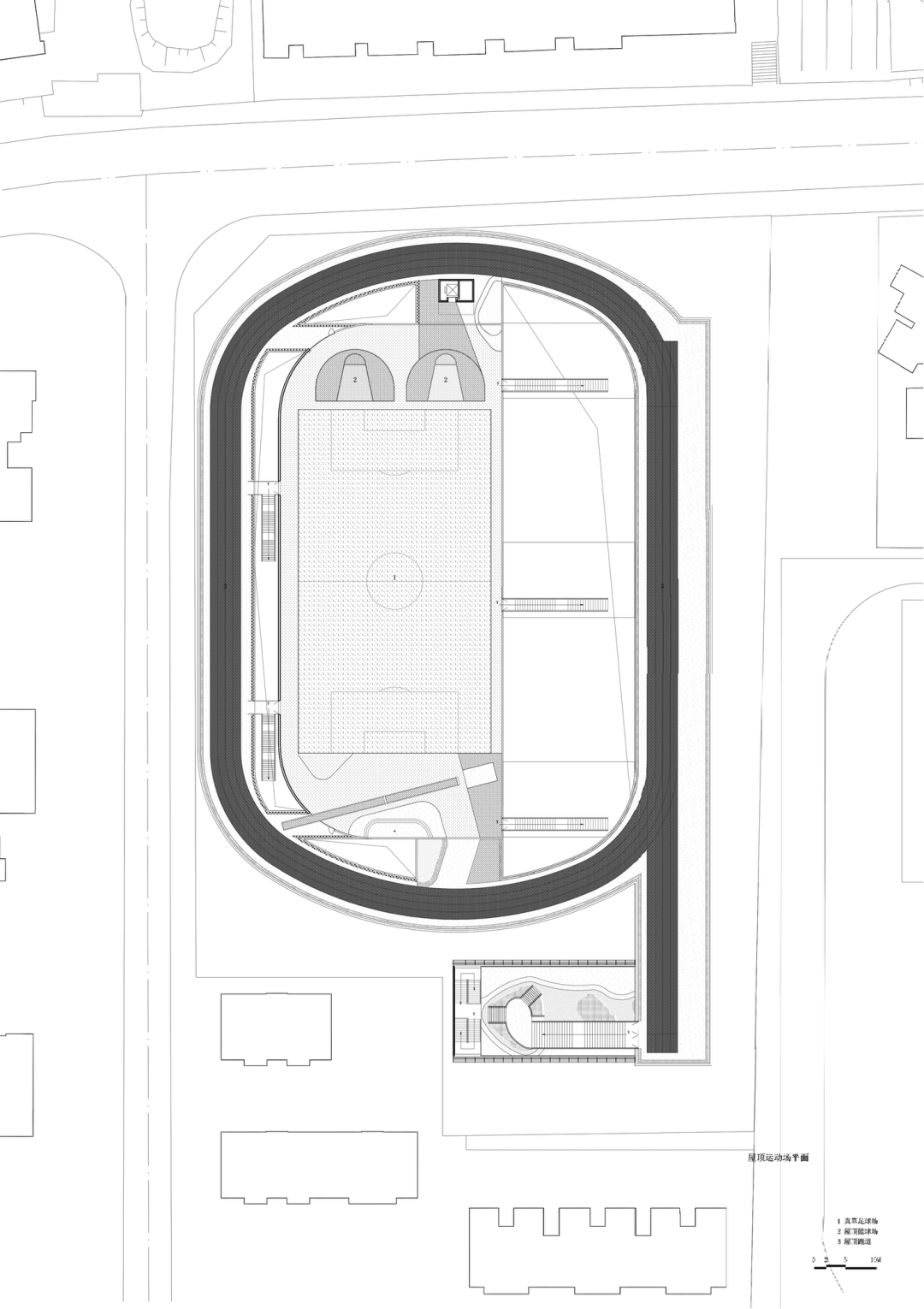

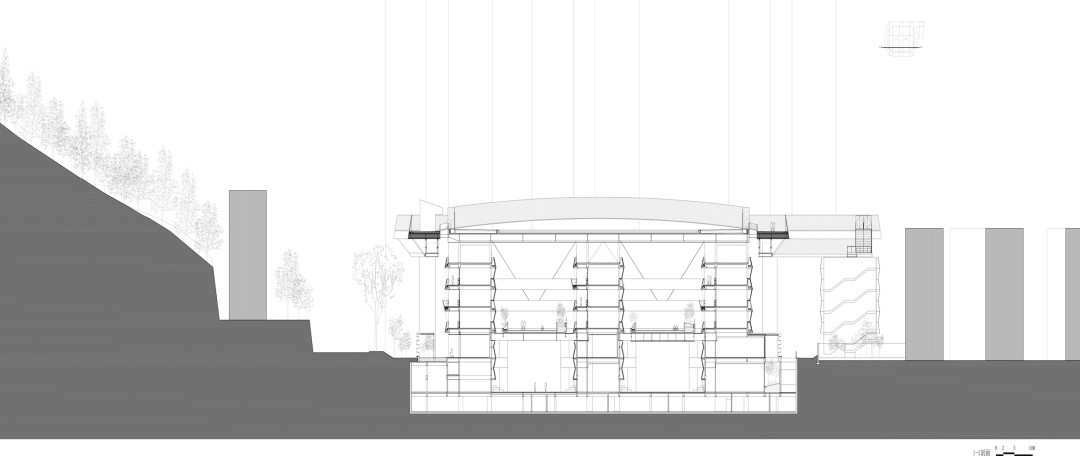

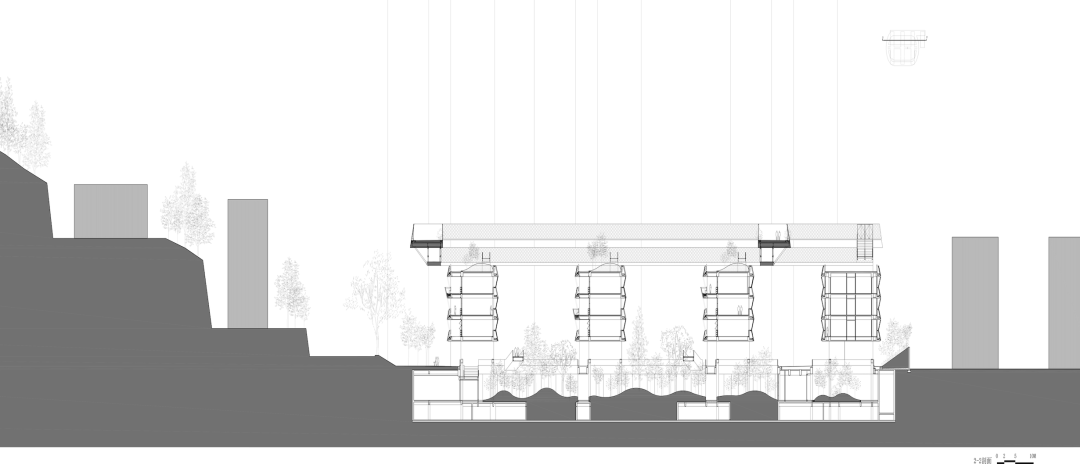

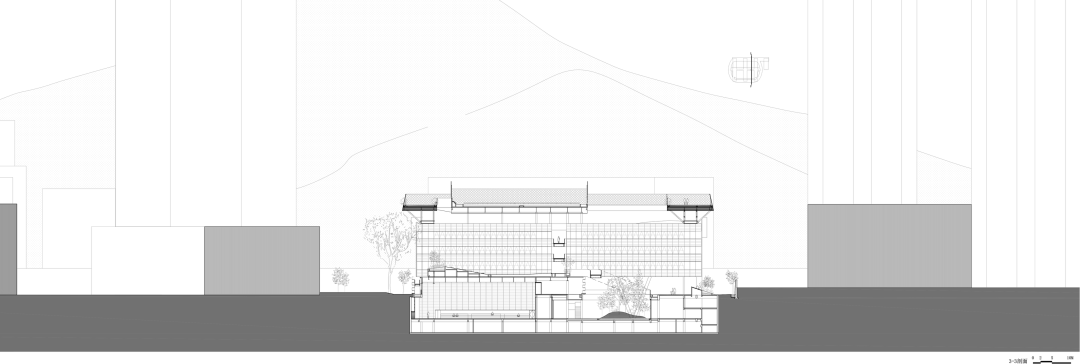

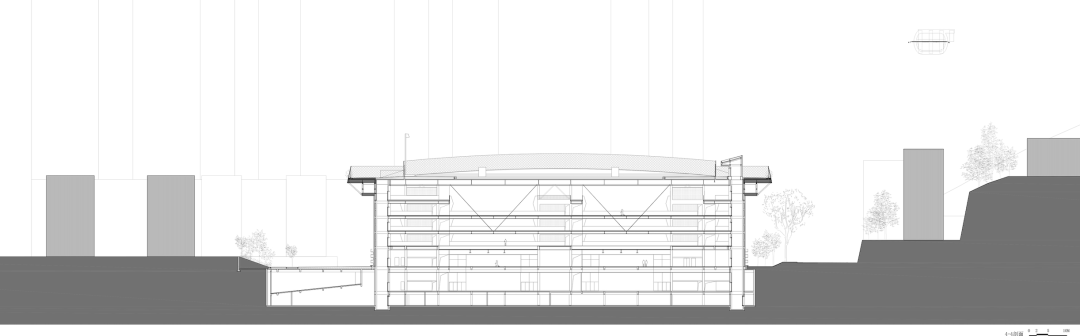

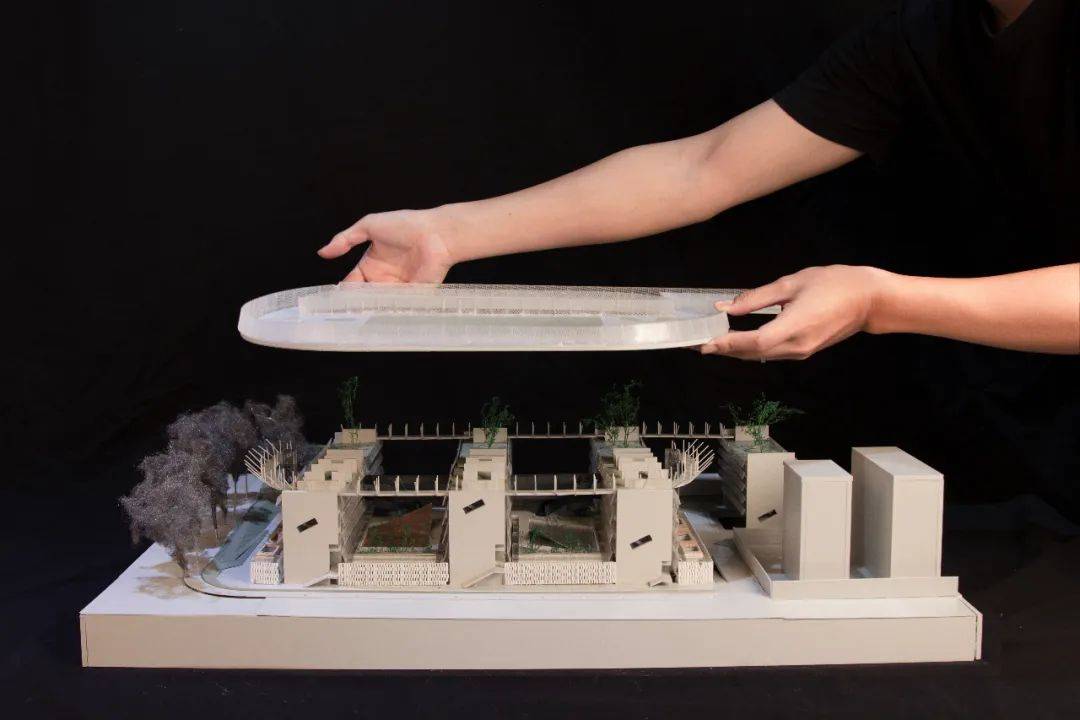

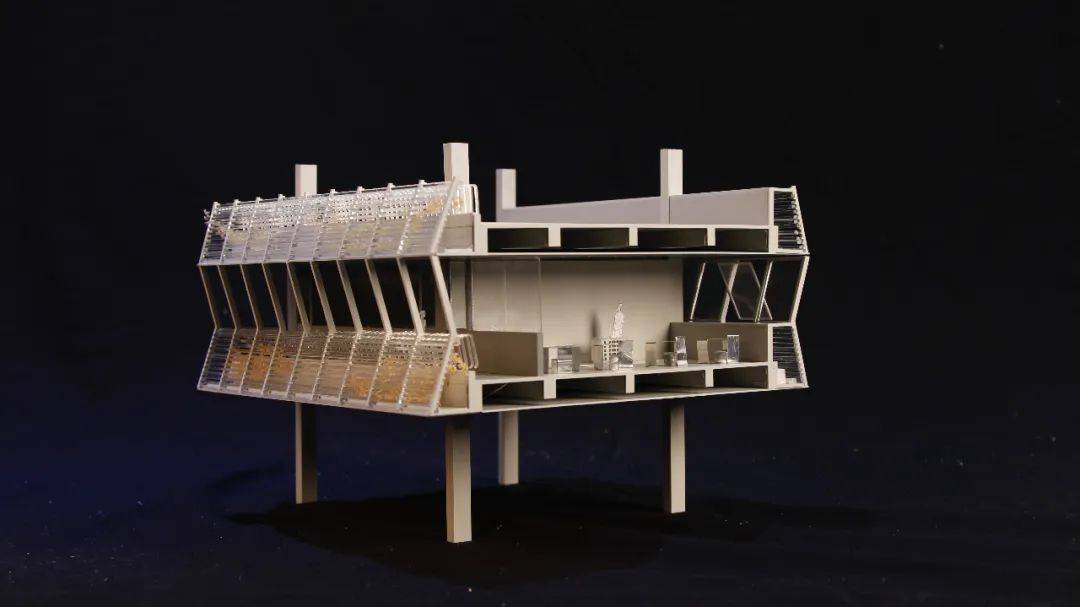

© 张超 01. 源自都市地理学的差异化空间 项目位于深圳罗湖旧区北部的布心片区,原始基地为一家设备工厂的场地。 基地周边属典型的拼贴城市:新旧商业住区以及其北侧紧邻的围岭山体公园绿地的混合状态。用地平面为一缺角的不规则矩形场地,东侧是君逸华府的百米高层住宅和奥斯翰外语学校的操场,南侧为老旧的东盛苑多层住宅小区,西侧为两车道的东盛路及紧邻楼高 150 米的东丽城市更新项目,北侧太白路,其上是多层宿舍住宅以及围岭山地公园。  © 张超  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭 设计当初也曾考虑过保留原有厂区的部分建筑改造与席间部分整合成为新的下院建筑群落,以实现与场地历史的对接。但鉴于厂区的生产内容可能存在污染残留隐患以及政府对新校园环境的高要求我们放弃了这种场地历史的方式而转向延续红岭高中一体中心的大 尺度城市地理学的视角,结合深圳校园所独有的高密度校园探索,进而创造一个结合自然地理和罗湖老城空间结构的新的“差异性空间”(differential space, Henri Lefebvre)。  ©吴嗣铭  © 张超  © 吴嗣铭 02. 高密度校园场地的垂直叠加 罗湖作为深圳线性城市发展的一端,其早年城市规划建设并没有把城市与自然环境的关系作为设计的出发点,而是简单、粗略地完成了充满现代性的功能和交通规划,按照功能和效率的需求把建筑和城市生活空间阵列于土地之上,自然仅为人造城市的背景板。人(不管年龄、身份、性别、背景等个体差异)和人的活动在这种操作中也只属效率规划的功能对象而已。  © 张超  © 张超  © 张超 这种将人类社会组织以理性和效率的名义进行系统化治理的观念源自西方启蒙以后与传统社会切割的观念,城市规划和建筑规划上将城市建造系统当作复杂的机械运作看待,自然和传统被视为现代化的障碍而进行清理。当中的社区和街道背离其应有的人性面貌,显得冰冷而无趣。新建的校园空间和城市一样在高速社会经济发展中被逐渐异化,成为社会机器系统的一环而失去其场所精神和空间意义。  © 张超  © 吴嗣铭  © 张超 我们在红岭实验小学和红岭中学新艺体中心两个位于福田新建城区的项目试图引入人文地理学的视角,发起对深圳城市唯效率论空间范式的反思和挑战。这两所校园设计中在某种程度上恢复珠三角传统的人、地、景、筑一体的地方景物传统,从而实现校园作为养育人文精神之所的场所重建。而到了罗湖旧区,曾经高速兴建的标准化城区经历数十年的演变后如今也装载了相对稳定街道和社区生活,加上植被多年的生长,它们的尺度相对其他新开发的城区显得宜居和迷人。这点也让我们觉得新建校园在街道层面也应对此给予尊重及善意回应。  © 吴嗣铭  © 张超  © 张超  © 吴嗣铭 校园用地异常紧张,任务书的容积率高达 3.0。校园的强排方案均只能放下小于 200 米环形跑道,且剩余空间对于 24 班高中的教学和居住用房而言变得异常紧张。为了应对场地的高密度挑战,我们将传统教学用房与体育场地水平并置的模式转换成垂直叠加的方式。一片拥有接近 300 米环形跑道和 115 米直跑道外加真草球场的体育地盘被悬置于 5 层教学用房之上,为整个校园提供了一个巨大的遮荫空间,且以此在地理学层面回应北侧绿树成荫的围岭公园所带来的城市公共绿化向校园延伸的未来可能。教学和宿舍用房放松而理性地融入现有城市肌理,与纵向的矩形下沉庭院共同构成一组宜人的立体校园院落。  建筑生成过程 © 源计划建筑师事务所  © 张超  © 张超  © 张超 03. 校园成为效率城市的精神殿宇 我们认为,城市校园不应只是对功能的技术性回应,它应是城市的重要的公共空间节点,应是城市记认物甚至纪念物的空间。深圳作为当代的超级城市,它并未将原有的岭南地理系统完全白板化。在罗湖与龙岗城区之间仍然有着大片连绵的丘陵绿地,它们构成了超级城市中的重要生态性系统。  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭 而建筑的基地刚好位于该系统的南侧。而这为我们在这个新校园的空间纪念提供了地貌学的源泉。我们尝试将生态绿化系统引入,将校园视作该绿化系统的在城市中的延伸,并以此作为立体校园空间构想的都市学根基,最终构筑了这幢罗湖老城当中的“绿色殿宇”,“殿宇”的称谓象征校园精神性公共空间属性。在深圳此类效率至上的城市中,传统精神空间基本被消灭。我们希望类似校园一类公共建筑能成为重塑新城市共同体中的精神性和公共性的空间节点,让现代城市也有机会如传统社会一样拥有它们的精神归属地。  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭 美术学校城市“殿宇”精神空间的实现依仗校园内部的空间叙事语汇(morphology)的构筑,而构筑语汇的途径是结构系统。校园竖向空间上分为三个层次,最底下是正负零以下的下沉式基座,它包括负二层的地下停车场和负一层环绕下沉庭园的校园公共设施。中间为 3 层的理性布置的教学空间和居住空间,顶上则是向天空开放的空中田径场。它们三者之间均为与绿化庭园相融、适应岭南气候及使用者在其中可自由游历的架空空间。  分层轴测图 © 源计划建筑师事务所  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭 三个空间层次各自有自己的结构布置逻辑,它们的结构部分地上下贯通延续,又在开放部位进行不同层次的结构变换而获得独立性。结构贯通部分被具体的功能空间所隐藏,而转换的结构构件则被展现于开放空间当中,成为校园内部和外部的空间标识。竖向的统一与变化,加上不同标高的围院与内外的空间层次让校园体验既自洽、又富于变化。  © 张超  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭  © 吴嗣铭 其中校园内部是沉庭院中往上生长、融于庭园植被的V形支撑细柱,转换支撑天空运动场的是教学楼顶上 V 形钢柱所构筑的空间桁架,构成悬置于城市上空的漫步廊桥。校园内部,层层叠进,峰回路转;校园外部,进退有致,腾空飞檐。它既是城市的时空纪念物,也是身体日常的归属地。  © 张超  © 吴嗣铭  © 张超 项目图纸  总平面图 © 源计划建筑师事务所  负一层平面图 © 源计划建筑师事务所  负二层平面图 © 源计划建筑师事务所  一层平面图 © 源计划建筑师事务所  二层平面图 © 源计划建筑师事务所  三层平面图 © 源计划建筑师事务所  四层平面图 © 源计划建筑师事务所  屋顶架空层平面图 © 源计划建筑师事务所  屋顶运动场平面图 © 源计划建筑师事务所  剖面图 © 源计划建筑师事务所  剖面图 © 源计划建筑师事务所  剖面图 © 源计划建筑师事务所  剖面图 © 源计划建筑师事务所  概念模型照片 © 源计划建筑师事务所  建筑模型 ©源计划建筑师事务所  模型照片 © 源计划建筑师事务所  模型照片 © 源计划建筑师事务所  模型照片 © 源计划建筑师事务所  模型照片 © 源计划建筑师事务所 项目信息 建筑事务所:源计划建筑师事务所 O-office Architects 项目地点:广东省深圳市罗湖区,中国 项目年份:2025 年 基地面积:12057.83 平方米 建筑面积:38876 平方米 主持建筑师:何健翔、蒋滢 项目建筑师:蒋滢、陈晓霖 设计团队:吴一飞、邵安、蔡信乾、王玥、杨健、曾维、吴浩铭 施工图合作设计院:许岳松、徐娟、谢剑良、闵也赓 / 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司深圳分公司 结构设计顾问:张准 / 和作结构建筑设计所 幕墙设计顾问:项鑫 / 深圳市金大众建设工程有限公司 照明设计顾问:简永超 / 广州市科柏照明工程设计有限公司 标识设计顾问:胡广俊 / 广州一捌七叁视觉设计有限公司 业主设计管理:欧阳浩、陈楠、李妮 / 罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 业主建设管理:张东明、姜玙璠 / 罗湖区工务署 施工单位: 深圳榕亨实业集团有限公司 业主:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作办公室,深圳市罗湖区工务署 摄影:张超、吴嗣铭 |

|