| 姜谷粉丝 | 2025-08-01 16:12 |

|

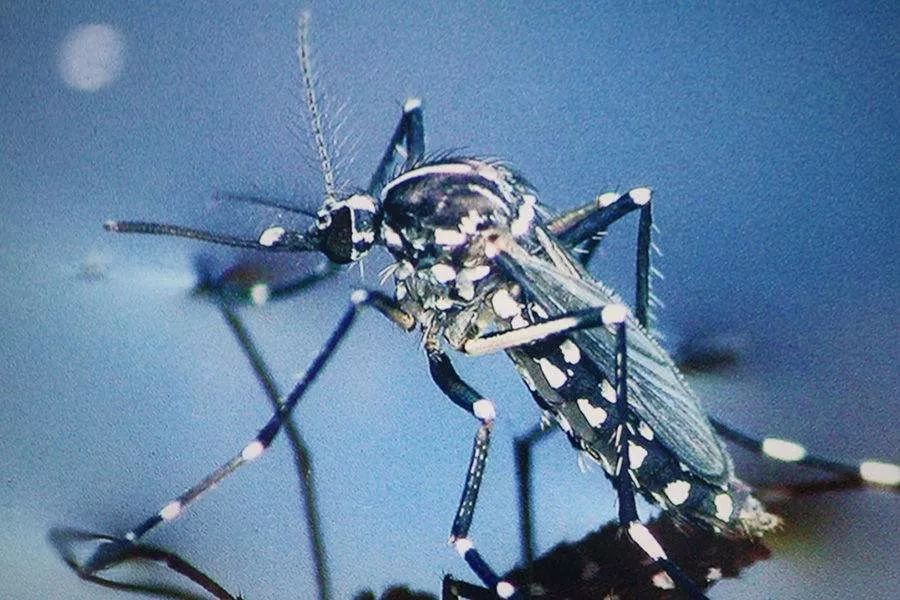

高烧、剧痛、皮疹,突如其来。不是流感,也不是登革热,而是那股让人防不胜防的热带病毒——基孔肯雅热。 过去只是东南亚、非洲的“常客”,现在却悄悄逼近,甚至在国内部分地区也开始零星出现病例。  别以为这是遥远的事,一旦感染,几天内就能让人从“满血状态”变成“动弹不得”。 这种病,蚊子一口,病毒入体。而且它那种“痛”,真的不是一般的痛,骨头缝里像是被灌了铅,有人甚至描述说“比生孩子还疼”。 严重时,关节肿胀、持续性疼痛可以拖上几个月,甚至半年以上。不是说吓人,而是它本身就够吓人。  不是热带的专利,蚊子决定地盘 过去这病只在赤道带附近流行,但随着温度上升、雨季延长,携带病毒的伊蚊活动范围越来越广。广州、海南、甚至福建、广西的沿海城市,已有本地传播病例。夏天一到,雨水一多,积水处就成了孳生地。 携带基孔肯雅病毒的主要是白纹伊蚊,也叫“花斑蚊”,白腿黑身,咬人特别狠。它们喜欢白天活动,尤其清晨和傍晚最活跃。和登革热共用“蚊媒”的它,传播方式几乎一样——只要被感染蚊子叮咬,几天潜伏期后,病毒就在体内“开派对”。 而问题是,这种蚊子不像以前那种“热带限定款”,现在在城市、公园、居民区都能飞来飞去。曾经“出国才会得”的病,如今在家门口就能碰上。  一旦感染,身体的反应简直像被撞了一辆车 基孔肯雅热最典型的表现就是突发性高热,体温常常飙到39℃以上,而且来得快,发得猛。但比发烧更让人崩溃的,是那种撕心裂肺的关节痛,尤其是手腕、手指、膝盖、脚踝这些小关节,酸胀、僵硬、走路都成问题。 有些人还会出皮疹,通常是淡红色斑点,出现在脸、胸、背、四肢,伴着瘙痒。也有的人出现眼结膜充血,就是眼睛红红的,像熬夜一周没睡觉那种状态。 更麻烦的是,虽然大多数人一两周能缓解,但有一部分人恢复特别慢,尤其是老人,关节的慢性炎症可以持续数月,甚至导致长期运动障碍。  没有特效药,支撑疗法是唯一选择 目前,基孔肯雅热没有专门的抗病毒药物。发烧了,吃点对乙酰氨基酚缓解;关节痛了,用点布洛芬或其他非甾体抗炎药止痛;出疹子了,抗过敏药物能缓解瘙痒;但病毒本身,得靠身体免疫系统扛过去。 而且不能乱吃药,很多人一发烧就上阿司匹林或其他解热镇痛药,但这些药在病毒性出血热中是禁忌,容易加重出血风险。尤其是儿童和老年人,必须在医生指导下用药,别自己凭经验“套公式”。  为什么人会疼成那样?病毒在体内的“骚操作” 基孔肯雅病毒一进入血液,就开始疯狂复制。它特别喜欢攻击免疫细胞、关节滑膜和肌肉组织。免疫系统一看不对劲,立马全军出动,释放各种细胞因子应战。但这场“战斗”带来的炎症反应,恰恰是疼痛的罪魁祸首。 病毒还会诱导滑膜细胞凋亡,让关节腔内渗出液增加,导致肿胀、压痛甚至功能障碍。有些研究发现,感染者体内可检测到病毒RNA长达数周之久,说明病毒并没有很快清除干净,而是在体内“赖着不走”。  疫苗研发仍在路上,防蚊是唯一“主动权” 目前,全球多家科研机构正在研发基孔肯雅热疫苗,但尚未广泛上市。即便有,也只是在个别国家进行临床试验阶段。也就是说,短期内靠疫苗保护几乎不现实。 防蚊就成了关键。尤其是前往流行地区前,必须做好“三级预防”:1不去,2不穿,3不吃。 而在日常生活中,清除积水、安装纱窗、使用蚊香、电蚊拍、驱蚊液,都是必要的手段。别等到被咬才后悔,那时候病毒已经进来了。  为什么这病容易被忽视?名字听着就不“出名” 相比登革热、寨卡、埃博拉,基孔肯雅热这个名字实在太“不出圈”。很多人听都没听过,更别说防。可就是这种“低热度”病毒,传播起来毫不含糊,一旦爆发,速度惊人。 2005年,印度洋岛国留尼汪岛不到半年感染超过三分之一人口,医疗系统几乎瘫痪。2014年起,病毒进入加勒比地区,仅一年时间,全美洲累计病例超过百万。中国虽然目前病例有限,但随着旅游、贸易、留学人员的流动,输入风险在不断增加。 再加上传播媒介和登革热相同,容易混淆,很多医生在初诊时也不能第一时间区分,导致漏诊、误诊,延误治疗。  有些人更容易“中招”,身体说了算 年纪大的、患有慢性病的、孕妇、免疫功能差的,这些人一旦感染,恢复期会更长,甚至可能出现严重并发症。孕妇在感染后,分娩时可能把病毒传给新生儿,新生儿因免疫系统尚未成熟,容易出现脑膜炎、脑炎等严重后果。 儿童虽然症状相对轻,但也有部分出现惊厥、抽搐等神经系统异常。所以别以为这是大人的病,孩子也得防。  气候变化、城市化、垃圾管理,这些都在“帮忙”扩散 高温、多雨、城市扩张、建筑工地、废弃轮胎,这些都是白纹伊蚊最爱的“产房”。尤其是城市边缘地带,垃圾处理不到位,随处积水,为蚊子提供了无限繁殖空间。 而气候变化让蚊子的活动期从原本的几个月,延长到现在的全年无休。研究显示,在南方部分城市,白纹伊蚊的密度已接近登革热流行阈值,基孔肯雅病毒一旦“搭车”进入,极有可能迅速传播。  非典型表现让人掉以轻心,延误治疗 有些病例没有明显发烧,或者只觉得轻微乏力、头痛,就像普通感冒,结果几天后突然关节剧痛、皮疹全身,才意识到不对劲。这种非典型表现,尤其在年轻人中更常见,容易被忽视。 有的人甚至主要表现是肌肉酸痛,像练了一天健身后的反应,但其实体内病毒已经在疯狂复制。等到典型症状出现时,已经过去了黄金隔离期。  防蚊不等于防病,生活习惯才是关键 光靠喷驱蚊液还不够,关键在于改变生活习惯。家里水盆不要积水,花盆托盘定期清洗;晚上睡觉关紧门窗,白天也别掉以轻心,因为白纹伊蚊是“白班”上岗的。 别在户外吃水果、喝甜饮料,尤其是芒果、菠萝、西瓜这类带香味的水果,容易引来蚊虫;也别穿颜色鲜艳的衣服,特别是红色、橙色、花纹图案的,蚊子天生就是“色盲里的红绿色弱”,最容易被吸引。  别迷信“体质”,病毒面前人人平等 很多人以为自己“身体好,不怕蚊咬”,或者觉得“上一回被咬也没事”,结果中了招。基孔肯雅热不像普通病毒,它的致病能力强,免疫逃逸能力也不低。 哪怕年轻力壮,一旦感染,也可能经历长时间的关节损伤。目前还没有明确证据说明感染一次就能终身免疫,有研究显示二次感染虽然少见,但并非不可能。 |

|