| 姜谷粉丝 | 2025-07-31 12:38 |

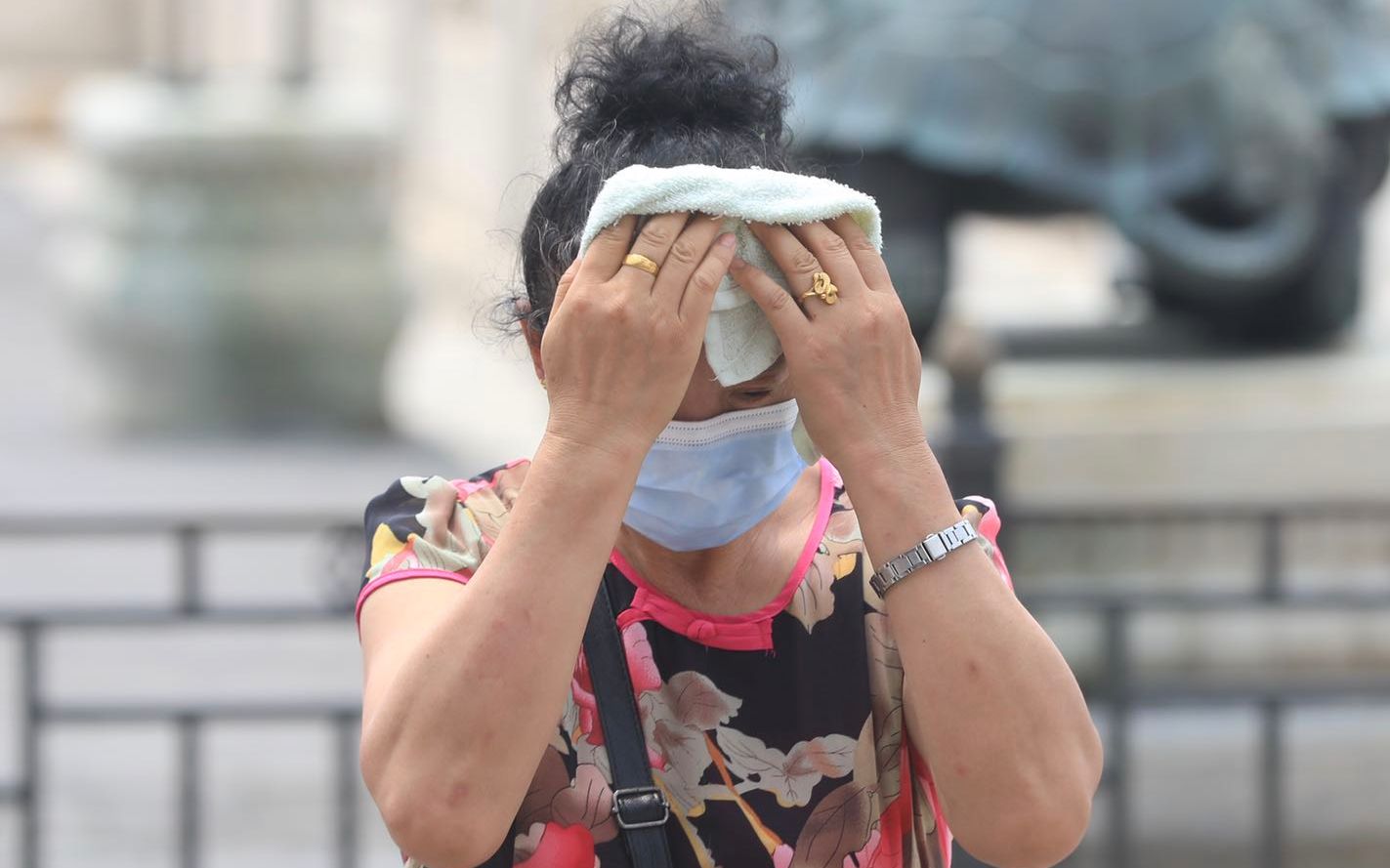

某天清晨,55岁的张阿姨刚刚出门买菜,突然又是一阵大汗淋漓,衣服贴在身上,手心也湿得发滑。她一边擦汗一边苦笑,心里犯嘀咕:“是不是年纪大了,体质变差了?” 身边的邻居笑她夸张:“这不就是更年期嘛,谁还没流过汗?”可她总觉得不对劲,自己以前哪有这么频繁出汗? 直到一次体检时,医生眉头紧锁,叹气道:“阿姨,这事儿,怎么早不来查查呢?”一席话让张阿姨心头一紧,也让无数中年人心生疑问: 年过五十,动不动大汗淋漓,真的是“正常现象”吗?背后藏着哪些你不知道的健康信号? 其实,许多人都把“出汗”当成小事,甚至认为是更年期的“专利”症状。可事实远没有这么简单。张阿姨的故事,就是无数中老年人的缩影。 她们在汗水背后,忽略了身体早已发出的警报。今天,我们就一起揭开这个常见现象的本质,带你看懂那些被误解的健康信号。  出汗多,不只是更年期的“专利” 首先,大家都知道,更年期女性常常会出现潮热、盗汗。但如果你以为“一身汗”只是激素变化,那可就大错特错了。 临床数据显示,55岁以上女性中,约有22%的人因出汗问题前往医院,但最终仅有不到一半与更年期直接相关。剩下的那些人,他们的出汗背后,隐藏着什么? 其实,甲状腺功能亢进、糖尿病、自主神经功能障碍、甚至肿瘤等疾病,都可能通过“多汗”这一简单信号,向身体发出预警。 不少患者一再误判,以为自己“就是体质虚、火气旺”,直到症状加重,才被医生“叹息”着提醒:早发现,早处理,很多问题就能避免发展。  拆解本质:汗水,是健康的“报警器” 我们常常忽略,汗腺其实是人体极为敏感的一个“健康探头”。它不仅调节体温,还能反映内分泌、代谢和神经系统的细微异常。 一旦出汗模式明显改变(比如无缘无故大量出汗,或者夜间频繁出汗),绝不是简单的“老了”或“更年期”一句话能解释的。 有时候,自律神经紊乱会让汗腺“失控”,出现手足多汗、全身潮热;而甲状腺激素分泌异常,更可能让人“像开了水龙头”一样大汗淋漓。 甚至有研究发现,糖尿病患者的初期,常常表现为异常多汗,等到真正出现口渴、体重下降等典型症状时,病情已经进入“二阶段”。  常见误区:汗多就等于“身体排毒”? 生活中,张阿姨们最常听到的安慰就是:“出点汗好,排毒!”可现实远比想象复杂。医学上,出汗和排毒关系极小。 汗液主要成分是水、盐分和微量尿素,真正的“毒素”主要靠肝脏和肾脏代谢排出。如果你因为大量出汗而觉得“身体更健康”,反而可能忽略了背后潜藏的风险。 举个例子,有位同龄的孙阿姨,两个月来频繁出汗、心悸、消瘦。家人劝她“锻炼下就好了”,她也以为是“更年期折腾”。 直到一次晕倒被送到医院,发现其实是甲状腺功能亢进导致的代谢紊乱。如果不是及时诊断,甚至有可能发展为甲状腺危象,危及生命。“汗”背后的疾病,往往不会等你慢慢习惯。  可操作建议:如何识别“危险汗”? 那么,如何从日常的“汗水”中,分辨哪些是正常,哪些是异常?以下四点,建议每位中老年朋友都牢记: 1. 出汗时机:夜间盗汗、休息时突然大量出汗,尤其需要警惕,常常关联内分泌或感染问题。 2. 出汗伴随症状:如果同时出现心悸、体重减轻、乏力、皮肤潮红等表现,要引起重视。 3. 汗液气味和颜色:正常汗液无异味、无色。如果突然出现刺鼻味或带色汗液,建议尽快就医。 4. 家族史和基础病:有心脏病、糖尿病、甲状腺疾病家族史的人,突然多汗尤其要小心。 别小看这些细节,身体的每一滴汗水,其实都在“说话”。 生活场景关联:这些“汗水”你常遇到吗?  有些朋友发现,只要一紧张就满头大汗;有的则是运动后久久不干。其实,精神压力、环境温度、饮食变化,都可能影响出汗。 但如果你发现,即使没有明显诱因,近期突然变得汗如雨下,那就绝不能掉以轻心。尤其是与胸闷、心慌、头晕等症状并存时,这极有可能是心脑血管疾病的“前奏”。 2022年,北京协和医院曾公布一组数据:55岁以上女性中,约17%的人因“莫名出汗+疲乏”被确诊为早期心脏病。 这些患者早期仅有“汗多”表现,等到明显不适再就医时,疾病已发展较重。这就是医生为什么会叹息:“怎么早不来呢?” 跨学科视角:汗水背后的“心理密码” 你可能不知道,情绪波动也是导致中老年人多汗的一个重要“隐形杀手”。焦虑症、抑郁症患者,经常伴随植物神经功能紊乱,表现为突然出汗、心跳加快。很多人以为是身体累了,其实是心理压力在“作怪”。  中国疾控中心2023年的一项调查显示,中老年女性心理障碍检出率高达19.8%,其中约1/3以“出汗”等躯体症状为首发表现。身体和心理,其实是一根绳上的蚂蚱。 多角度深挖:男女有别,汗水也分型 有趣的是,同样年纪,男性和女性“多汗”背后的原因大不同。男性更多与心血管疾病、内分泌紊乱相关,而女性则以更年期激素波动和甲状腺疾病为主。 此外,经常熬夜、饮食重口味、缺乏运动,也会让出汗变本加厉。这就要求大家在看待“汗水”时,不能一概而论,必须结合自身情况具体分析。 误区再拆解:出汗≠年轻健康,盲目进补隐患大 很多人觉得“爱出汗说明火力壮,还年轻”,甚至习惯用补品驱赶所谓的“虚汗”。但补品滥用,不仅可能导致代谢紊乱,还会掩盖真正的病因。  医学上,最忌“头痛医头、脚痛医脚”,对于异常出汗,最需要的不是乱补,而是科学查因,针对性改善。 正确建议:这些细节,帮你“读懂”汗水 1. 定期体检:年过五十,每年一次基础体检必不可少,尤其是甲状腺功能、血糖、心电图等项目。 2. 关注生活习惯:远离烟酒、合理饮食、适量运动,都是预防异常出汗的“基础分”。 3. 学会自我评估:一旦发现汗水模式异常,不要自行诊断,及时就医,切忌拖延。 4. 心理健康同样重要:如有焦虑、失眠等,建议主动寻求专业支持,身心同调,健康才有保障。 5. 家人支持:家人对中老年人“多汗”不应一味调侃或忽视,而应鼓励及时检查。 结语:汗水无小事,别让“习惯”成为健康的绊脚石。 张阿姨的故事,留给我们的不仅是警醒。身体的每一个细微变化,都是健康的“信使”。千万不要被“更年期”“年纪大”的标签迷惑,更不能因为“习惯了”而放松警惕。  出汗,绝不是一件小事,它可能是身体发出的第一道“求救信号”。早发现、早重视、早行动,才是守护自己健康的最佳方式。 希望读到这里的你,能记住:下一次流汗,如果和以往不同,不妨多一份留心。别等到医生叹息:“怎么早不来查查呢?”那时,留给我们的,可能就只剩下后悔了。 |

|