近来有一件事情引起了不少人的关注:医生发现,长期吃杂粮饭的人,肠癌风险可能比长期吃白米饭的人更高。

乍一听,好多人都懵了,毕竟我们从小到大听到的都是“杂粮好、膳食纤维高、能预防便秘和肠道疾病”,怎么现在反而可能增加肠癌风险呢?在笔者看来,这件事情需要大家冷静分析,不能光凭感觉下结论。

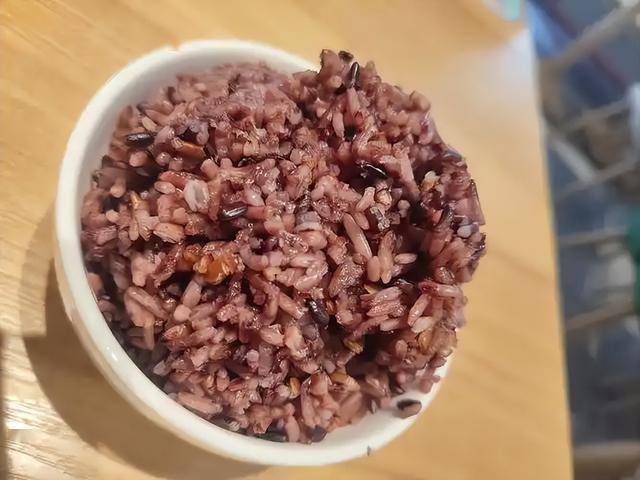

首先,所谓的“杂粮”,包括了玉米、小米、燕麦、大麦、荞麦、糙米等等,这些都是全谷物。长期以来,它们被认为是健康饮食的代表,因为它们富含膳食纤维、B族维生素以及矿物质,可以帮助调节血糖,促进肠道蠕动,降低便秘发生率。

但是,问题往往出在加工和搭配上。很多人吃杂粮饭的时候,并不是单纯地把各种谷物按比例混合,然后蒸熟,而是为了口感加入大量的红枣、干果或者一些油脂、调味料,甚至是预制杂粮粉,这些附加物就可能带来不利影响。

其次,从医学研究来看,近期一项对上万人的流行病学调查显示,每天吃超过100克杂粮饭的人,肠癌发生率比只吃白米饭的人高出大约15%。

这里要特别注意,这个数据不是说杂粮本身有毒,而是研究发现,长期吃杂粮的人群中,大多数存在肠道炎症指标偏高、胰岛素抵抗轻微增加以及某些肠道菌群失衡的问题。

这些因素都是肠癌发生的潜在推动因素。换句话说,杂粮饭本身可能不是直接原因,但它容易和一些不健康习惯叠加,例如吃饭过快、嚼不充分、加调味品过多,这就增加了肠癌风险。

然后,我们还要考虑一个关键点,就是膳食纤维的种类和摄入量。不同杂粮的膳食纤维结构不同,有的偏难消化,有的容易发酵产生气体。

研究显示,短链可发酵纤维过多,会在肠道中产生酸性物质,如果肠道屏障功能不好,就可能刺激肠道黏膜,形成慢性轻度炎症。而慢性炎症恰恰是肠癌发生的“温床”。

同时,很多人吃杂粮饭时,并没有搭配足够的水分或者其他易消化的食物,导致纤维在肠道滞留过久,也会刺激肠道。这个情况在老年人群中尤其明显,因为肠道蠕动本来就慢。

此外,肠道菌群的作用不可忽视。长期吃杂粮的人,肠道菌群会发生变化。近期的一项科研数据显示,长期吃高膳食纤维杂粮的人,其肠道中益生菌比例并没有明显增加,反而一些能够产生促炎物质的菌群略微上升。

这种变化会使得肠道黏膜处于轻度炎症状态,长期下来,肠癌的风险就被悄悄拉高了。当然,这里说的是统计上的风险增加,不是每个人都会发生,但从公共健康角度来看,这值得重视。

再者,还有一个容易被忽略的因素——杂粮饭的烹饪方式。不少人为了口感,把杂粮泡水时间过长,或者用高温压力锅煮,这样会破坏一部分纤维结构,同时产生一些不利于肠道的副产物。

例如,过度糊化的淀粉,会快速被肠道吸收,导致血糖波动,长期下来也可能间接增加肠癌风险。此外,市面上卖的即食杂粮粉或者快熟杂粮包,虽然方便,但为了延长保质期,可能加入了抗氧化剂、防腐剂,这些化学成分对肠道微环境也可能产生影响。

总的来说,不是说杂粮坏,而是吃杂粮的人,如果饮食搭配、烹饪方法、生活习惯不合理,肠癌风险可能被拉高。

你说,平时吃白米饭的人虽然纤维少,但他们大多数不会大量添加干果油脂或者预制粉末,反而在肠道刺激方面没那么多负担,这也是为什么数据上显示白米饭的人群肠癌风险稍低的原因之一。

另外,人群差异也很重要。比如年龄大的人,肠道蠕动慢,吃高纤维杂粮更容易引起便秘或者腹胀。如果长期便秘,肠道内废物滞留时间长,毒素接触肠黏膜的时间就增加,久而久之肠癌风险就会升高。

年轻人肠道蠕动快,菌群相对健康,吃杂粮反而可能受益更多。换句话说,吃杂粮饭并非一刀切的“好”或“坏”,关键在于适合自身身体状况。

同时,生活方式也很关键。吃杂粮的人如果搭配不当,例如缺少运动、喝水少、熬夜频繁,肠道环境就容易失衡。殊不知,肠道环境稳定的人,即使吃白米饭,肠癌风险也不高。

相反,即使吃杂粮,如果生活作息好、运动多、肠道健康,肠癌风险可能比吃白米饭的人低。换句话说,饮食只是因素之一,生活习惯、基因和肠道菌群都在起作用。

总而言之,在笔者看来,杂粮饭并非“癌症元凶”,但是长期高量食用杂粮,特别是在加工、烹饪、搭配不合理的情况下,确实可能让肠癌风险增加。所以,大家在吃杂粮的时候,要注意几个点。

一是控制量,不要把杂粮当主食的唯一来源;二是搭配充足的水分和蔬菜,保持肠道通畅;三是烹饪方式尽量简单,不要过度加工;四是结合运动和规律作息,让肠道环境保持平衡。

最后,笔者想说,这件事情给大家的启示是:健康饮食没有绝对的标准,“适合自己、科学搭配、注意生活习惯”才是关键。

杂粮饭不是坏东西,但也不是万能良药。只有把饮食、作息、运动、心理和肠道环境都照顾到位,才能真正做到既吃得健康,又降低肠癌等疾病风险。

总而言之,吃杂粮饭要量力而行,不要因为“听说好”就天天大量吃,也不要因为“听说有风险”就完全放弃。换句话说,科学、平衡、适合自己,才是长期健康的正确做法。

说到红豆,大家可能最先想到的就是它在甜品铺里的高频出场,比如红豆奶茶、红豆冰沙、红豆饼……这些小甜食早已打入日常生活的方方面面。

不过,很多人不知道,在医院肿瘤科的饮食指导方案里,红豆汤的地位其实也不低。尤其是针对癌症患者,它并不仅仅是个安慰心灵的小甜汤,而是真的在营养学和临床康复中扮演着非常重要的角色。

癌症病人在治疗期间会面临非常多的挑战,不只是疼痛、化疗反应,还有营养吸收不良、情绪低落、体力下降等等这些看不见却很关键的问题。

但好消息是,饮食这件事其实是可以慢慢改变很多事的。医生不会随便推荐什么食物,能频频被提起的红豆汤,自然也有它的道理。它不是万能药,但确实可以在一些细节上帮到忙。

现在很多医生在面对癌症康复者时,会特别强调饮食中的“顺口、顺肠、顺情绪”,简单说就是吃得下、消化得了、情绪也不会崩。红豆汤恰好满足这些条件。

在不太能大吃大喝的时期,一碗温热顺滑的红豆汤,不但能补点营养,还能让人从心理上有点“今天吃了好东西”的满足感。这种看似平常的满足,其实对患者的康复节奏非常有帮助。

第一,红豆富含水溶性膳食纤维,有助于肠道通畅

红豆本身含有非常丰富的水溶性膳食纤维,这种纤维在进入肠道之后可以吸水膨胀,形成柔软的胶状物,有助于刺激肠道蠕动,从而促进排便。

这种机制对于经历化疗或放疗后的患者来说尤其重要。治疗期间常见的一个副作用就是便秘,而长期便秘会造成腹胀、食欲减退,甚至影响药物吸收,恶性循环一旦开始就很难打破。红豆汤作为温热液体加上丰富膳食纤维,属于理想的“顺肠利器”。

第二,红豆中的植物性蛋白质对修复组织有好处

红豆一个常被忽略的营养点:它富含植物性蛋白质。这和肉类那种动物性蛋白不同,更容易消化,过敏率也低。很多人在癌症治疗期间会出现肌肉流失、组织修复变慢的问题,这时候如果能及时补充合适的蛋白质,有助于维持基本代谢和身体修复。

而红豆里的蛋白恰好是偏“稳妥型”的,不会造成胃肠负担。根据《中国食物成分表》,每100克红豆中约含有20克左右的蛋白,已经是豆类里的高段位了。

第三,红豆汤的低脂属性对肿瘤康复者更友好

红豆汤一个很大的优点就是它本身几乎不含脂肪。低脂肪这一点对癌症康复者意义重大,尤其是一些接受过胃肠手术的患者,高脂饮食可能会引发“倾倒综合征”,也就是吃完后迅速腹泻或不适。

而红豆汤低脂、温和、量可控,基本不会加重肠胃负担。它不是能量炸弹,而是那种“慢慢滋养”的类型,很适合癌症康复期间那种需要长期调整饮食结构的节奏。

第四,红豆中含有多酚类抗氧化成分,有一定抗炎作用

红豆里还含有一种比较“高级”的营养成分,叫多酚类抗氧化物质。这种物质在很多深色果蔬、坚果中也有,但红豆的浓度并不低。多酚可以对抗自由基,而自由基在人体内过多时可能会加速细胞老化甚至影响正常细胞修复。

有研究指出,长期摄入适量多酚成分的饮食模式,能降低慢性炎症水平,间接改善癌症相关的慢性疲劳感。这一点并不是空口说白话,有相关数据支撑。

比如一项发表于《营养学杂志》的临床数据指出,肿瘤康复患者在连续6周摄入含多酚类饮食后,其炎症指标(如CRP)平均下降17%,这一幅度已经具有统计学意义。

第五,红豆的矿物质对调节电解质平衡有帮助

矿物质在日常饮食中总是被忽略,但在肿瘤治疗阶段,它们就是“幕后英雄”。红豆的钾、镁、锌、铁等矿物含量较高,而这几种矿物质刚好涉及电解质平衡、免疫功能、红细胞合成等多个维度。

比如化疗过程中,钾水平下降会造成心律不齐和肌肉无力,而红豆汤中天然的钾元素可以做基础补充。当然,它无法取代电解质补液,但在日常饮食维稳方面确实能起作用。

第六,红豆汤本身的“饮食仪式感”对情绪康复有价值

还有一点常被忽略却特别重要的,就是红豆汤背后的“饮食仪式感”。对普通人来说可能只是解馋的甜汤,但对癌症患者来说,这碗汤可能象征的是“今天的自己没有被疾病完全打败”。

在医学心理学中有一个概念叫“积极主动的饮食参与感”,指的是病人在进食时能够感受到掌控感和生活节奏,这会增强情绪稳定度。

而红豆汤这种简单、可预期、口感良好的食品,就是一种最基本的情绪锚点。它不像高热量的垃圾食品吃完会内疚,也不需要复杂准备,一碗红豆汤就像对身体说了一声“你辛苦了”。

当然,不是所有红豆汤都合适。市面上有些红豆汤放了大量糖甚至添加剂,这种就不建议经常吃。家庭自制时控制糖量,最好用蒸煮的方式,把红豆熬得软烂一些,不仅更好吸收,还能减少胃肠刺激。如果加一点燕麦、少许糯米,也可以增强饱腹感,但不建议加入椰浆、奶油这类高脂配料,会反而适得其反。

在医学领域,有越来越多的研究开始关注“功能性饮食”的方向,尤其是针对肿瘤康复期的饮食干预方案。在这个框架下,红豆汤或许就是那个“被忽略的高分选手”。它不是什么神药,不会直接治愈疾病,但如果把康复看作是一场漫长的接力赛,那么它很可能是那个稳稳接棒、不会掉链子的选手。

肿瘤治疗过程复杂繁琐,每个细节都可能影响恢复进度。从营养角度出发,不妨让红豆汤成为每日饮食的一部分。它不会造成额外负担,还可能在不经意间解决掉几个关键问题。

现代医学早已不再只关注药物治疗,饮食与生活习惯一样被纳入了康复管理。红豆汤,或许就是那个低调但值得信赖的“营养拍档”。

蜂蜜的香甜味道,总是让人忍不住多舀一勺。不少人上了年纪之后,喜欢在清晨泡一杯蜂蜜水喝,图个润肠通便,顺带补点营养。

还有些老人觉得蜂蜜是“天然的良药”,比白糖健康,几乎天天都要来一口,早餐配、午后冲、睡前喝,生怕身体少了它就不行了。但真的是这样吗?不少医生其实都捏了一把汗,因为这个习惯看似健康,实则容易引发一些让人后悔莫及的麻烦。

别看蜂蜜是大自然的馈赠,实际上它也不是什么“包治百病”的万能宝。尤其是对老年人来说,身体机能变慢、代谢能力减弱,这时候如果天天喝蜂蜜,可能反而是在给健康添堵。

医生常常提醒,蜂蜜不是不能吃,但吃得不对、吃得太多,真可能带来一些隐患,而且这些隐患往往还不是立刻就能察觉的,一旦累积到一定程度,可能直接发展成麻烦不断的疾病。

坚持天天喝蜂蜜水,3个月后可能带来这三种问题

1.血糖异常,甚至诱发糖尿病前期

蜂蜜虽然比白糖“天然”一点,但本质上还是糖。它里面主要是果糖和葡萄糖,这两种糖吸收速度特别快,喝一杯蜂蜜水,血糖马上就窜上去了。

有研究表明,100克蜂蜜里就含有约75克的糖分,如果每天都摄入20克的蜂蜜,那就是摄入了将近15克的糖,相当于三块方糖。对于糖代谢已经不稳定的老年人来说,这样的刺激非常容易让血糖波动,时间久了就可能诱发糖尿病前期。

根据《中国居民营养与慢性病状况报告》,我国糖尿病前期的发病率已接近50%,也就是说,每两个成年人中就有一个已经踩在糖尿病的门槛上,如果这时候再对蜂蜜毫无节制,那无疑是火上浇油。

2.尿酸升高,增加痛风发作风险

蜂蜜中的果糖,会在代谢过程中促进嘌呤的合成,进而增加尿酸的生成。尿酸高了,痛风也就离得不远了。有的人不明白,明明不吃海鲜、不喝酒,怎么尿酸还是升高?其实很可能就是被这些看起来“健康”的甜食坑了。

尤其是老人,身体排泄尿酸的能力下降,一旦摄入多了含果糖的食物,就容易造成尿酸蓄积。不少患者反映,痛风发作前一周,刚好天天在喝蜂蜜水,那种脚趾关节肿胀剧痛的感觉,真是疼得人冷汗直冒。

3.胃黏膜受损,反复胀气、嗳酸

很多人可能没想到,蜂蜜吃太多,还可能影响胃。尤其是空腹喝蜂蜜水这件事,其实对胃黏膜并不友好。蜂蜜是高渗性的,空腹饮用容易刺激胃酸分泌,加上它的糖分高,会让胃蠕动异常,引起胀气、打嗝、反酸等问题。

久而久之,胃黏膜可能会被慢慢损伤,导致胃部更加敏感。医生在门诊经常遇到这样的老人,早上空腹一杯蜂蜜水喝了多年,结果胃胀胃酸反复发作,总以为是胃炎,却不知道祸根就藏在那一勺蜂蜜里。

医生建议这样吃蜂蜜,这3招更安全有效

1.控制用量,每天不超过20克

蜂蜜并非不能吃,关键是怎么吃,吃多少。很多老年人总觉得自己吃的量不多,其实一天三次,每次一小勺,积少成多,也就超标了。专

业建议,每天蜂蜜的摄入量应控制在20克以内,也就是一大勺的量。超过这个数,不管是多好的蜂蜜,对身体都不再是滋补,而是负担。尤其是有高血糖、高尿酸病史的老人,更要慎之又慎,最好先咨询医生后再考虑是否继续吃。

2.最佳饮用时间:两餐之间、温水冲服

蜂蜜什么时候吃也讲究。很多人图省事,早起就空腹喝,但这种做法其实并不合适。比较理想的时间,是两餐之间,也就是上午十点左右或下午三四点。这个时候胃里有食物残渣,可以缓冲蜂蜜的刺激,不容易造成胃黏膜不适。

冲泡蜂蜜水的温度也很关键,不少人喜欢用开水冲,其实高温会破坏蜂蜜里的活性酶、维生素等营养成分,温水才是最合适的,控制在40度左右,能最大程度保留蜂蜜的营养。

3.选择正规来源的成熟蜂蜜,避免“糖浆蜜”陷阱

市场上的蜂蜜种类繁多,但并不是每一瓶都靠谱。有调查显示,市面上不少“蜂蜜”其实是掺了糖浆的劣质产品,看着浓稠香甜,实则营养成分大打折扣。最怕的就是“糖浆蜜”,这种产品糖含量高,但蜂蜜有效成分少,吃了不但没什么益处,反而可能加重身体负担。

选蜂蜜时,最好选择正规厂家、信誉良好的品牌,还要注意标签上的成分表。优质蜂蜜的原料应该是“成熟蜜”,也就是蜜蜂在蜂巢里充分酿造并封盖的那种,而不是人工提前取出的“非成熟蜜”,这种蜜水分多、糖分不稳定,容易变质,也容易被掺假。

有些人迷信“土蜂蜜”、“野蜂蜜”,觉得这些更纯天然,其实这些往往缺乏监管,不仅可能掺假,更有可能因为采集不规范而混入有害物质,比如抗生素残留、农药污染等。正规渠道购买的蜂蜜至少在质量控制方面更有保障。

尤其是给老人吃的蜂蜜,更要小心。年纪大了,身体对污染物、重金属的耐受力下降,一旦长期摄入,就可能对肝肾功能造成影响。

也有不少人把蜂蜜当作“保健品”,用来对抗便秘、咽喉干燥、气色差等问题。实际上,蜂蜜确实有轻泻作用,但它的效果是因人而异的,不是人人都适合。

如果是因为肠动力差导致的便秘,喝蜂蜜水也许有点用;但如果是慢性便秘、肠道功能紊乱,那蜂蜜就不是解药了,还可能适得其反。再比如喉咙干,喝点蜂蜜水能润一润,但靠蜂蜜“养嗓”就太勉强了。

也有老年人晚上睡前喜欢来一勺蜂蜜,说是助眠,其实这方面的科学依据并不充足。蜂蜜虽然含有少量的色氨酸和葡萄糖,但作用非常有限,不如调整作息、改善睡眠环境来得实在。而且睡前吃糖类食物,反而可能刺激大脑,不利于进入深睡眠,部分人还会因为血糖波动而夜间易醒,得不偿失。

蜂蜜虽好,但吃多了真可能变成隐形杀手。医生们不反对老人吃蜂蜜,只是希望大家别被“天然”、“营养”的外衣所迷惑。身体的需求不是靠甜来填满的,更不是吃得越贵越好。蜂蜜可以吃,但别天天吃,更别指望它“包治百病”。

每个人的身体状况都不一样,饮食也该因人而异。吃蜂蜜前,不妨先摸清自己的身体底子,看看血糖、尿酸、胃功能是否适合,再决定要不要把这口甜蜜继续留在生活里。

健康这件事,从来不是靠某一种“神奇食物”来维持的。蜂蜜,只是饮食中的一个小角色,而不是主角。真正决定健康的是整体的生活习惯、饮食结构、作息规律。

这些看起来平凡的事,才是真正影响健康的大事。吃对了,才是福;吃错了,再好的东西也是负担。