“李阿姨,血糖竟然稳定下来了?这几个月没少吃柿子吧?”

“嘿嘿,医生您还真说对了,家门口那棵柿子树,今年结了不少果,我天天吃几个!”

门诊室里,医生一边翻着老李阿姨的体检报告,一边忍不住感叹:“真是没想到,这小小一个柿子,居然还真帮上了大忙。”

很多人只把柿子当水果,却忽略了它背后的营养密码。

尤其是进入冬季,小雪节气前后,正是柿子大量上市的时节。你是否知道,这看似普通的红果子,可能正是调理慢性病的一味“天然良方”?

最新研究指出,柿子中富含的单宁、多酚、类黄酮等成分,对多种慢性病的预防与改善有潜在作用。

今天这篇文章,我们就来拆解柿子背后的“保健逻辑”:它究竟对哪六种慢性病有益?适合哪些人群?又该怎么吃才健康?一文讲透。

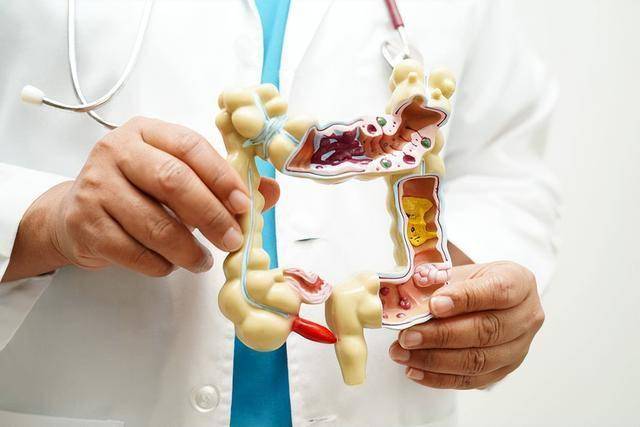

吃柿子真的对身体好吗?

每年秋冬之交,柿子热度总会上升。可网络上争议也不少:有人说柿子上火、涩口、不能空腹吃;也有人说吃了柿子便秘甚至肠梗阻……那它到底是“良药”还是“陷阱”?

从营养学角度分析,柿子属于高营养密度水果,低脂、低钠、高钾高纤维,同时富含抗氧化成分,的确具备保健潜力。

其主要健康成分包括:可溶性膳食纤维:可调节肠道菌群、帮助降低胆固醇、延缓血糖上升;多酚类物质(如鞣酸、儿茶素):具有抗氧化、抗炎作用;β-胡萝卜素与维C:保护心血管、提升免疫力;钾元素:有助于控制血压,减少钠盐负担。

但这些营养作用是否真的能影响慢性病,还需要从研究中寻找答案。

坚持吃柿子,3个月后,身体可能出现这6种变化

1.降血压:调节钠钾平衡,辅助降压

柿子中的钾含量约为170mg/100g,适量摄入有助于排出多余钠离子,对轻度高血压人群有辅助改善效果。此外,柿子中抗氧化物质可改善血管内皮功能,减少动脉粥样硬化风险。

2.控血糖:延缓餐后血糖上升

尽管柿子本身偏甜,但其含有丰富的膳食纤维与多酚,可以减缓肠道对葡萄糖的吸收速度。《亚洲糖尿病杂志》一项研究显示,适量摄入柿子对糖尿病前期患者的餐后血糖控制有积极影响。

3.养心护脑:防止血脂升高,减少心脑风险

柿子中的黄酮类物质,如槲皮素,被认为具有降脂、抗血小板聚集作用。长期食用有助于改善血脂水平,减少血栓形成概率。

4.抗氧化抗炎:降低慢性炎症指标

柿子中的多酚、类胡萝卜素具有良好的抗氧化能力,可中和体内自由基。《食品与功能》期刊一项动物实验表明,柿子提取物对肝脏脂肪变性及全身炎症具有一定缓解作用。

5.润肠通便:改善便秘问题

柿子含有大量水溶性膳食纤维,可促进肠道蠕动、改善排便习惯。对于久坐少动、饮水量不足的中老年人群尤其适合。

6.护眼明目:补充维生素A前体

柿子中的β-胡萝卜素在体内可转化为维生素A,有助于维持视网膜功能,延缓老年性黄斑变性。

建议这样吃,这3招帮助改善慢性病风险

1.挑对时间吃,控制血糖更友好:

柿子最佳食用时间是饭后1小时,此时胃内已有其他食物,柿子中的鞣酸不易与胃酸发生反应,可减少胃结石风险,也更利于糖分缓慢吸收。

2.优先选择“脱涩柿”,减少鞣酸刺激:

涩柿含有较多鞣酸,容易引起胃部不适。建议选择成熟度高、完全脱涩的软柿或“甜柿品种”,如富有柿、次郎柿等,更适合中老年人消化系统。

3.每日不宜过量,搭配坚果效果佳:

虽营养丰富,但柿子糖分仍高,建议每天控制在1个中等大小(约150g)左右,避免一次摄入过多。

搭配一些富含脂肪酸的坚果(如核桃、杏仁)食用,有助于平衡血糖反应。

健康,其实就在每天的小事中。

小雪时节,不妨给自己和家人准备几个熟透的柿子,搭配坚果、燕麦,做个润肺又护心的早餐。吃得对,柿子也能成为调理慢性病的“好帮手”。

当然,每个人体质不同,如有糖尿病、高血脂、胃病等特殊情况,建议在医生指导下适量食用柿子。

蜂蜜的香甜味道,总是让人忍不住多舀一勺。不少人上了年纪之后,喜欢在清晨泡一杯蜂蜜水喝,图个润肠通便,顺带补点营养。

还有些老人觉得蜂蜜是“天然的良药”,比白糖健康,几乎天天都要来一口,早餐配、午后冲、睡前喝,生怕身体少了它就不行了。但真的是这样吗?不少医生其实都捏了一把汗,因为这个习惯看似健康,实则容易引发一些让人后悔莫及的麻烦。

别看蜂蜜是大自然的馈赠,实际上它也不是什么“包治百病”的万能宝。尤其是对老年人来说,身体机能变慢、代谢能力减弱,这时候如果天天喝蜂蜜,可能反而是在给健康添堵。

医生常常提醒,蜂蜜不是不能吃,但吃得不对、吃得太多,真可能带来一些隐患,而且这些隐患往往还不是立刻就能察觉的,一旦累积到一定程度,可能直接发展成麻烦不断的疾病。

坚持天天喝蜂蜜水,3个月后可能带来这三种问题

1.血糖异常,甚至诱发糖尿病前期

蜂蜜虽然比白糖“天然”一点,但本质上还是糖。它里面主要是果糖和葡萄糖,这两种糖吸收速度特别快,喝一杯蜂蜜水,血糖马上就窜上去了。

有研究表明,100克蜂蜜里就含有约75克的糖分,如果每天都摄入20克的蜂蜜,那就是摄入了将近15克的糖,相当于三块方糖。对于糖代谢已经不稳定的老年人来说,这样的刺激非常容易让血糖波动,时间久了就可能诱发糖尿病前期。

根据《中国居民营养与慢性病状况报告》,我国糖尿病前期的发病率已接近50%,也就是说,每两个成年人中就有一个已经踩在糖尿病的门槛上,如果这时候再对蜂蜜毫无节制,那无疑是火上浇油。

2.尿酸升高,增加痛风发作风险

蜂蜜中的果糖,会在代谢过程中促进嘌呤的合成,进而增加尿酸的生成。尿酸高了,痛风也就离得不远了。有的人不明白,明明不吃海鲜、不喝酒,怎么尿酸还是升高?其实很可能就是被这些看起来“健康”的甜食坑了。

尤其是老人,身体排泄尿酸的能力下降,一旦摄入多了含果糖的食物,就容易造成尿酸蓄积。不少患者反映,痛风发作前一周,刚好天天在喝蜂蜜水,那种脚趾关节肿胀剧痛的感觉,真是疼得人冷汗直冒。

3.胃黏膜受损,反复胀气、嗳酸

很多人可能没想到,蜂蜜吃太多,还可能影响胃。尤其是空腹喝蜂蜜水这件事,其实对胃黏膜并不友好。蜂蜜是高渗性的,空腹饮用容易刺激胃酸分泌,加上它的糖分高,会让胃蠕动异常,引起胀气、打嗝、反酸等问题。

久而久之,胃黏膜可能会被慢慢损伤,导致胃部更加敏感。医生在门诊经常遇到这样的老人,早上空腹一杯蜂蜜水喝了多年,结果胃胀胃酸反复发作,总以为是胃炎,却不知道祸根就藏在那一勺蜂蜜里。

医生建议这样吃蜂蜜,这3招更安全有效

1.控制用量,每天不超过20克

蜂蜜并非不能吃,关键是怎么吃,吃多少。很多老年人总觉得自己吃的量不多,其实一天三次,每次一小勺,积少成多,也就超标了。专

业建议,每天蜂蜜的摄入量应控制在20克以内,也就是一大勺的量。超过这个数,不管是多好的蜂蜜,对身体都不再是滋补,而是负担。尤其是有高血糖、高尿酸病史的老人,更要慎之又慎,最好先咨询医生后再考虑是否继续吃。

2.最佳饮用时间:两餐之间、温水冲服

蜂蜜什么时候吃也讲究。很多人图省事,早起就空腹喝,但这种做法其实并不合适。比较理想的时间,是两餐之间,也就是上午十点左右或下午三四点。这个时候胃里有食物残渣,可以缓冲蜂蜜的刺激,不容易造成胃黏膜不适。

冲泡蜂蜜水的温度也很关键,不少人喜欢用开水冲,其实高温会破坏蜂蜜里的活性酶、维生素等营养成分,温水才是最合适的,控制在40度左右,能最大程度保留蜂蜜的营养。

3.选择正规来源的成熟蜂蜜,避免“糖浆蜜”陷阱

市场上的蜂蜜种类繁多,但并不是每一瓶都靠谱。有调查显示,市面上不少“蜂蜜”其实是掺了糖浆的劣质产品,看着浓稠香甜,实则营养成分大打折扣。最怕的就是“糖浆蜜”,这种产品糖含量高,但蜂蜜有效成分少,吃了不但没什么益处,反而可能加重身体负担。

选蜂蜜时,最好选择正规厂家、信誉良好的品牌,还要注意标签上的成分表。优质蜂蜜的原料应该是“成熟蜜”,也就是蜜蜂在蜂巢里充分酿造并封盖的那种,而不是人工提前取出的“非成熟蜜”,这种蜜水分多、糖分不稳定,容易变质,也容易被掺假。

有些人迷信“土蜂蜜”、“野蜂蜜”,觉得这些更纯天然,其实这些往往缺乏监管,不仅可能掺假,更有可能因为采集不规范而混入有害物质,比如抗生素残留、农药污染等。正规渠道购买的蜂蜜至少在质量控制方面更有保障。

尤其是给老人吃的蜂蜜,更要小心。年纪大了,身体对污染物、重金属的耐受力下降,一旦长期摄入,就可能对肝肾功能造成影响。

也有不少人把蜂蜜当作“保健品”,用来对抗便秘、咽喉干燥、气色差等问题。实际上,蜂蜜确实有轻泻作用,但它的效果是因人而异的,不是人人都适合。

如果是因为肠动力差导致的便秘,喝蜂蜜水也许有点用;但如果是慢性便秘、肠道功能紊乱,那蜂蜜就不是解药了,还可能适得其反。再比如喉咙干,喝点蜂蜜水能润一润,但靠蜂蜜“养嗓”就太勉强了。

也有老年人晚上睡前喜欢来一勺蜂蜜,说是助眠,其实这方面的科学依据并不充足。蜂蜜虽然含有少量的色氨酸和葡萄糖,但作用非常有限,不如调整作息、改善睡眠环境来得实在。而且睡前吃糖类食物,反而可能刺激大脑,不利于进入深睡眠,部分人还会因为血糖波动而夜间易醒,得不偿失。

蜂蜜虽好,但吃多了真可能变成隐形杀手。医生们不反对老人吃蜂蜜,只是希望大家别被“天然”、“营养”的外衣所迷惑。身体的需求不是靠甜来填满的,更不是吃得越贵越好。蜂蜜可以吃,但别天天吃,更别指望它“包治百病”。

每个人的身体状况都不一样,饮食也该因人而异。吃蜂蜜前,不妨先摸清自己的身体底子,看看血糖、尿酸、胃功能是否适合,再决定要不要把这口甜蜜继续留在生活里。

健康这件事,从来不是靠某一种“神奇食物”来维持的。蜂蜜,只是饮食中的一个小角色,而不是主角。真正决定健康的是整体的生活习惯、饮食结构、作息规律。

这些看起来平凡的事,才是真正影响健康的大事。吃对了,才是福;吃错了,再好的东西也是负担。