陕西自古以来就是中国古代文明的重要发源地,尤其是西安,这座城市更是以“十三朝古都”闻名。由于历史底蕴深厚,陕西境内的文物非常丰富,几乎每一块土地都能发现有着数百年历史的宝贝。

在20世纪60年代,陕西咸阳市礼泉县曾出土一座唐代墓葬,这个墓葬与其他墓葬不同,最让考古学家惊讶的是其中发现了一把巨大的马槊。这把兵器不仅是目前我国出土的最大古代兵器,其精美的造型和做工也让人叹为观止,显得非常不凡。

当考古学家尝试将这把马槊取出时,居然因其过于沉重而导致其中一人闪了腰。随后,他们召集了五名壮汉,但仍无法将其移动半分。如此沉重的冷兵器令考古学家们产生了强烈的好奇心,究竟是唐代哪位猛将拥有如此神兵?

最初,考古学家猜测这把马槊可能是墓主人的武器。然而,随着更多文物的出土,他们发现墓主人其实是一位唐朝时期的文官,显然不可能挥动如此沉重的兵器。因此,考古学家推测,这把马槊很可能是墓主人收藏的。

为了弄清楚这把马槊的真正主人,首先需要了解马槊这种兵器在古代的地位。马槊是一种重型骑兵武器,可以视作长矛的改良版。由于其起源与北方游牧民族密切相关,马槊作为骑兵兵器的使用,最早可以追溯到南北朝时期。当时,游牧民族的政权与中原政权在战场上对抗,骑兵与马槊一同传入中原。

尤其在北朝时期,匈奴和鲜卑族的重装骑兵大量出现,马槊的使用也达到了顶峰。然而,在汉朝,由于并不重视骑兵,马槊的运用较为稀少,并且当时的工艺水平也不高,造价昂贵,只有一些富裕的世家子弟才能使用这类武器。这也使得马槊成为战场上仅有主将才能使用的兵器之一。

马槊的构造由槊杆和槊锋组成,虽然与长矛相似,但与长矛相比,马槊的槊锋更为低矮。长矛普遍适用于步兵,且制作成本低廉,而马槊则采用了极为珍贵的桑柘木作为槊杆。桑柘木不仅是名贵的建筑材料,因其柔韧性极好,也是制作马槊的稀有木材。

由于制作难度大,马槊的生产周期极长,处理桑柘木就需要一整年的时间,而最终完成一把马槊则通常需要三年。即使是技术高超的工匠,也只有四成把握能成功制作出一把合格的马槊。因此,马槊可谓是古代最难打造的兵器之一。

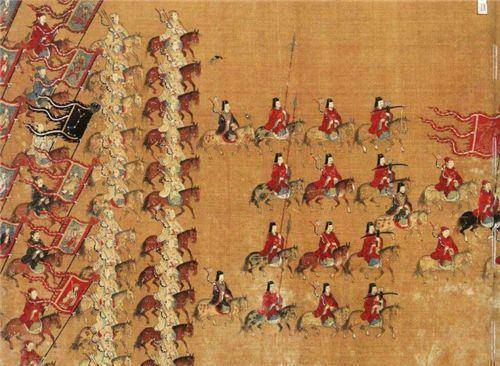

由于难以制作,能够拥有马槊的名将非常稀少,历史上提到的也就是寥寥几人。例如,在《大驾卤薄图》中的记载显示,在一个5000人的仪仗队伍里,只有8位金吾将军有资格持有马槊。而在唐代,能够使用马槊的名将也极为少见,其中两位最著名的便是尉迟恭和秦琼。

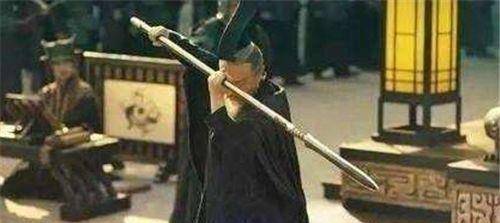

尉迟恭之所以被认为是马槊的使用者,源于《资治通鉴》中的一段话:“公执槊相随,虽百万众若我何!”这句话并不是李世民在自夸,而是在描述尉迟恭持槊时的英勇。至于秦琼,许多人可能以为他使用的是四棱金装锏和虎头錾金枪,但根据《旧唐书》的记载,秦琼其实也擅长使用马槊,并且曾在拔贼垒的战斗中,以少敌众,展现了他在马槊使用上的卓越技巧。

这把马槊的历史,不仅为我们展示了唐代的兵器文化,也让我们更加了解了那些英勇的名将们,他们是如何通过精湛的武艺和强大的武器,书写着属于自己的传奇。