《——【·前言·】——》

1839年,虎门销烟震动天下,道光以为胜券在握。可当他得知英国统治者竟是年仅23岁的女王时,局势悄然生变。

他连问数句,试图看透这个陌生帝国,却步步落入信息盲区。世界的门槛已变,而清廷仍困于天 朝旧梦。

禁烟胜利后,皇帝以为赢了世界

1837年,英国王位更替。维多利亚女王登基,年仅十八,掌握名义上的国家权柄。她背后,是整套由议会、内阁、商业寡头与工业力量共同支撑的宪政结构。远在东方的清帝国,朝堂上并未引发太多波澜。皇帝与官员对这个年纪轻轻的西方君主知之甚少。报信的人带来她的名字,却带不来她所代表的那种现代权力结构。

清朝此时进入道光十九年。帝国内部财政紧张,土地兼并严重,地方腐败滋生。鸦片成为横贯南北的黑色流通链条。广东为重灾区。鸦片交易在广州、厦门、宁波、福州等地猖獗。吸食之风蔓延士庶,军兵士卒皆染毒瘾,朝堂担忧之声日益高涨。奏折上频频出现“鸦片危害”、“国本动摇”等字眼。

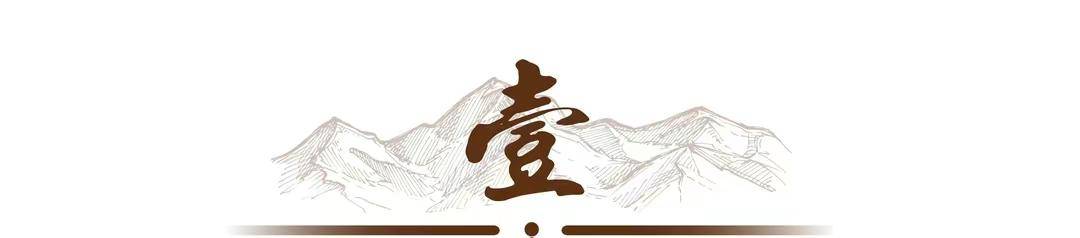

道光最终决定动手。1838年,林则徐被任命为钦差大臣,前往广东主持禁烟。命令下达,态度强硬,没有退路。他带着皇帝的密旨与清查大权,行至广州,铁腕展开整肃。

广州十三行商馆成为行动焦点。林则徐要求所有洋商三天内交出鸦片,否则将被封仓、驱逐、甚至问罪。洋人震动,抗议、讨价还价、递交声明,但林则徐没有给他们留下喘息空间。

1839年3月,所有缴获鸦片集中至虎门,点火销毁。烈焰冲天,黑烟蔽日。这一行为不仅象征皇权意志,也彻底撕开了与英国之间的外交裂痕。英国商人向国内通报,舆论哗然,鸦片利益集团与议员联名要求出兵。远在伦敦的维多利亚女王未曾直接过问中国事务,但议会、东印度公司、军队迅速开始准备。

而在北京,道光皇帝收到林则徐的捷报,极为欣慰。他认为“大患已除,国法立威”。他还下令颁发《钦定严禁鸦片条例》,并命礼部草拟“谕英国女王书”。信件由林则徐起草,文风庄重但语气犀利,批评英国纵容其商人在印度种植鸦片,向中国输入毒品,破坏纲纪。这封信中,清晰地称英国君主为“女王”,并以礼仪正式照会。林则徐、邓廷桢等官员亲自校阅译稿,英文本由教士翻译,但因外交等级问题,此信最终未被英方正式接受。

值得注意的是,这封信表明清廷确实知道英国君主为女性,且清楚她的国号与年纪。并无“道光首次得知女王是女人而震惊”的记录。

此后数月,形势迅速恶化。英国舰队逼近。外交失败,贸易中断,战云密布。

地图、女王与炮火,道光错判的每一步

1839年4月,虎门销烟余波未平。清廷高层依然沉浸在禁烟成功的胜利感中。但广东沿岸风浪涌动,英国舰只频频出没。中英贸易陷入冻结状态。林则徐要求沿海各省加强防务,道光批准,南部战备加紧。

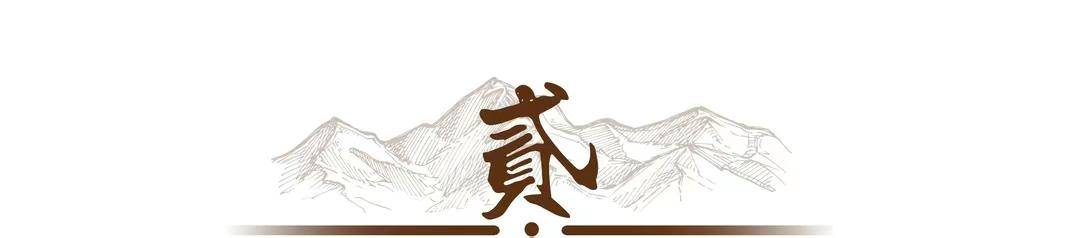

与此同时,林则徐还设立翻译机构,收集英国政情、商情、军情。他购入大量西洋地图、英文报纸、商馆文件,翻译成文,上呈朝廷。他试图通过碎片化的信息拼凑出一个清晰的敌人形象。然而,制度差异导致认知错位。英国是以议会主导政策的国家,而清廷仍按传统理解对方的“女王”为“一国之主”,误判其真实作用。

同年5月,道光皇帝亲自批阅关于“英国国政”的一份翻译摘要。文件称:“英之政务多由会中议定,女王为之署名”。道光看后表示“略同军机处”,并未深入理解议会制度的实际权力运作。他认为英国也有“君主为纲”,因此推断其政体仍类中国,仅是形式异制,实则大同。

6月,林则徐将一份《坤舆万国全图》和洋人提供的俄罗斯制世界地图一并送抵北京。地图上标明英国为岛国,位于欧洲西北角。部分官员首次见到“英吉利”具体位置,惊呼其国小土狭,道光阅后亦言“弹丸之地”。但并未在奏折中显示“皇帝对英国地理一无所知”的迹象。

7月,英方首次提出派特使入京交涉。清廷断然拒绝。礼部坚持维持传统朝贡体制,对使节入朝礼仪与地位安排问题极度敏感。道光严令:“洋使不得逼近京师,凡事照旧例办理。”外交谈判自此陷入僵局。

1840年6月,英国远征舰队进入舟山群岛,正式拉开战争序幕。英军炮击定海,轻取海关炮台,清军溃不成军。道光接到战报震怒,命令调集江南、福建、广东等地兵马增援,却因财政空虚、军备落后、将领腐败,一败再败。

8月,英军北上天津口外,逼近京畿。道光仓皇派琦善与之议和,拖延时间。英方咄咄逼人,要求赔款、通商、割地、派常驻使节入京。清廷无力应对,最终于1842年签订《南京条约》。香港岛割让,五口通商,巨额赔款,外交平等。

这场战争结束的不仅是一次海上对抗,更是一个时代对世界认知的终结。

天 朝礼制撞上帝国规则,谁也不肯低头

鸦片战争不是突如其来的意外,而是一场早已在制度差异中埋下伏笔的正面冲撞。冲突不是从战争开始的,而是从制度视野、政治语言、外交逻辑的根本不同中就已经开始。

清廷从未真正理解英国的政体结构。对朝堂而言,“女王”不过是个陌生的名词。有人以为是国王的夫人,有人则将其比作“草原上的三娘子”或者慈禧式的“垂帘听政”。在皇权至上的帝国视角下,一个23岁的女子统治国家,这本身就匪夷所思。更匪夷所思的是,她并不事事亲决,却仍能代表国家作战、签约、发兵。

林则徐到达广州后,曾通过传教士、行商等渠道,试图搜集关于英国政体的详细资料。他收到的翻译文本中提到“议会”、“内阁”、“首相”等制度安排,还有英国君主只是象征,政务由民选议会和官僚系统主导。但这些概念,放在一个尚未经历启蒙运动的帝国政治环境里,注定水土不服。

他将这些材料送往北京,道光皇帝阅后批示,“或如军机处事”,以为英国女王只是名义主君,实权操于相臣之手。这个解释得到了满朝文武的广泛认同。他们更熟悉的是“摄政王”“权臣专政”“君权旁落”等概念。英国议会制和责任内阁这样的现代制度,只能被归入“内阁式”管理的一种变化,甚至被误认为是朝局混乱或皇室软弱的信号。

外交层面,冲突更加明显。1839年以前,清廷所有对外交涉,皆按“朝贡礼”处理。外使入境,被当作藩属。所有文书,称“奉书”,所有使节,称“贡使”。这种体制运行几百年,被清帝国视为“正统”。即便是大国来访,也不能破坏“天 朝上国”的框架。

英国人第一次打破这套体系,是1793年马戛尔尼使团来华。乾隆帝六十大寿,英国国王派全权使节前来祝寿兼谈通商条件。中英双方在“是否叩头”上僵持不下,马戛尔尼拒绝跪拜,乾隆帝回信不冷不热,谈判告吹。此事在清廷中留下深刻印象:洋人无礼,不能通商。

1834年,英方设立驻华贸易监督,直接对抗十三行垄断体制。清廷拒绝承认这位“监督”身份,坚持称其为“夷商头目”,不允许其进入北京。清礼部一纸“驳回入京奏请”,写得异常干脆。对方再三表明是代表国家、持有“全权证书”,清廷仍坚持“无朝贡礼,无接见礼”。

这种对“外交代表”的理解差异,直接导致沟通失败。英国人带着“平等国家”理念而来,清廷则以“夷使觐见”处理,双方根本不在同一个语境。英国文件称“交涉”,清廷档案记为“通商事务”;英方强调“国与国”,清方坚持“天 朝与外夷”。

更大的冲突来自于战争爆发后的议和问题。1841年初,英军攻陷镇海、定海,清军大败,道光被迫命琦善议和。英国提出的第一条要求,就是“常驻使节入京”,并“平等交往”。琦善无法答应。清廷命其“谈和不失体”,不得许入京。琦善折中处理,请英方移驻广州,结果仍被朝廷严斥,旋即革职查办。

从广州到定海,从金山卫到镇江,一场场败仗逼出一个事实:清廷无论在军事,还是在外交上,都对这个远道而来的敌人缺乏充分理解。英国人的坚船利炮打碎了大清的自信,但他们更想打破的,是那套“天 朝中心论”的思维框架。