《——【·前言·】——》

古代朝廷的权力中心,就藏在那一卷卷圣旨里。

有人问,为啥几百年里几乎没人敢伪造?

别急,先看看圣旨的开头那个字,你就明白,想造?连门都找不到。

皇权的锋刃

圣旨不是一张普通的纸,它是皇帝意志的载体,是能决定生死的锋刃。

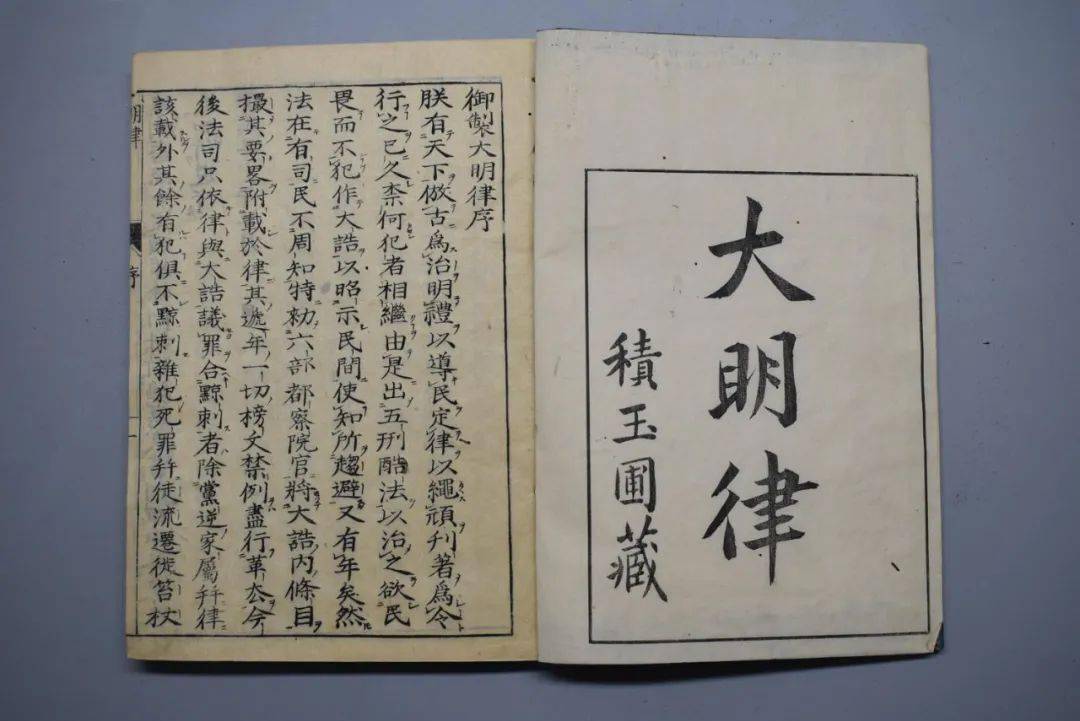

明清律例早就写死,谁敢私造圣旨,按谋反论处,株连九族。

在那种朝代,谋反意味着什么?连皇亲国戚都不敢乱伸手,更别说一个寻常士子或者地方官。

皇权的边界清晰且冷酷,越界一步就是深渊。

大明律规定,伪造诏敕、玺印、符契者,斩立决。

大清律例同样严苛,明文规定,哪怕只是参与雕刻印模,都要处以极刑。这不是写在条文里吓唬人,而是真有案可查的冷血执行。

我认为,这种惩罚制度,把伪造圣旨变成了自毁的选项。

你要造,不只是赌命,是把全家老小都绑上赌桌。

有人会说,秦末的赵高不是弄假遗诏立胡亥了吗?

那事确实发生过,细看就会发现,他动用的并非成文圣旨,而是利用皇帝口谕和宫廷控制。

口谕没有复杂的工艺,没有繁琐的传递审核程序,能被权谋操作,而圣旨这种实体文书,制作环节环环相扣,根本没有可趁之机。

更重要的是,古代的圣旨不是随便写就能传下去。

朝廷有严格的发放流程,从皇帝宣读到翰林院起草,再到内务府监制,最后由专门的礼部人员送到地方,每一步都有人签名留档。

地方官接旨要跪听,还得当场复诵,交接时要核对玉玺、版式、用料。

你敢拿一个自己做的去糊弄?第一关就卡死了。

我翻过清代档案,里面有一条很有意思的规定:地方官若接到来历不明的圣旨,必须立即封存上报,不可擅自执行。

这等于在传递链条里再加一道防线。

你看,这种防御是制度化的,不靠某个人的眼力,而是靠集体流程的死板执行来保真。

圣旨的权力压在每个人的肩膀上,哪怕是接旨的官员,心里也得掂量:这是天子之命,不是纸和墨的事。

这种心理震慑,让伪造变得既没意义也无退路。

第一个字的秘密

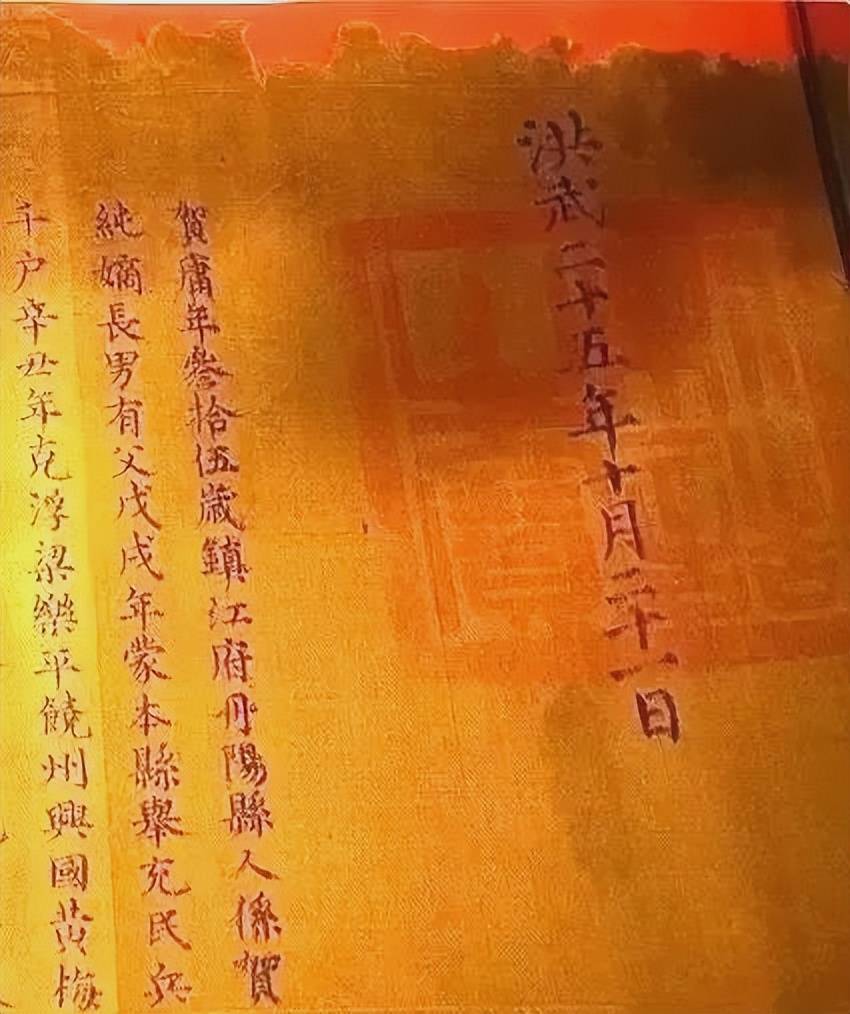

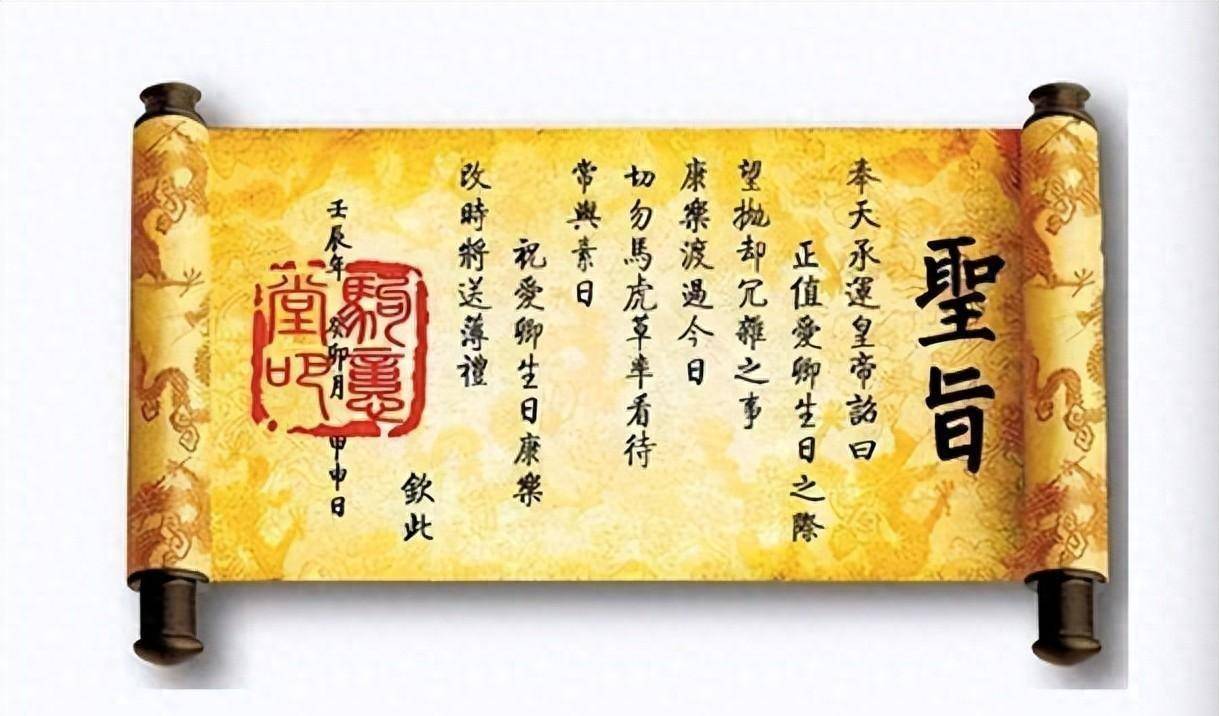

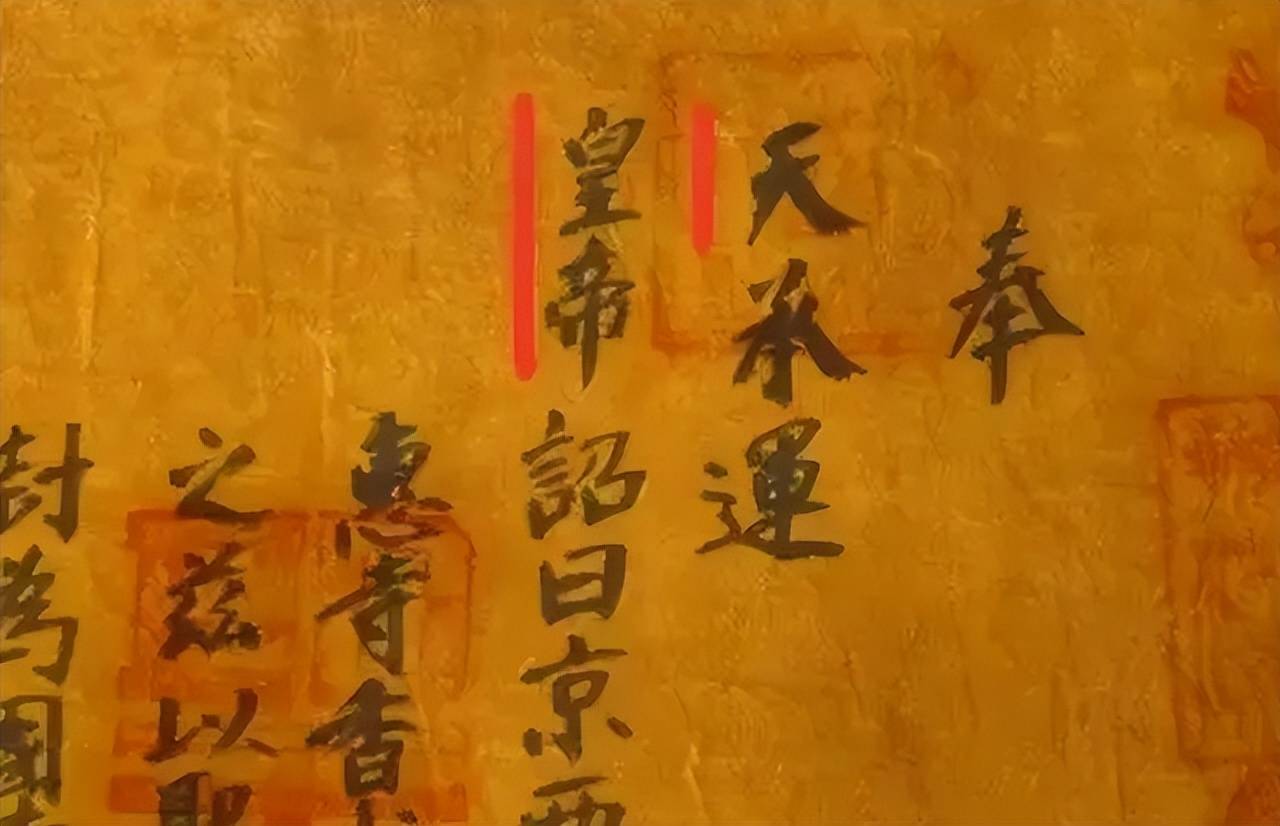

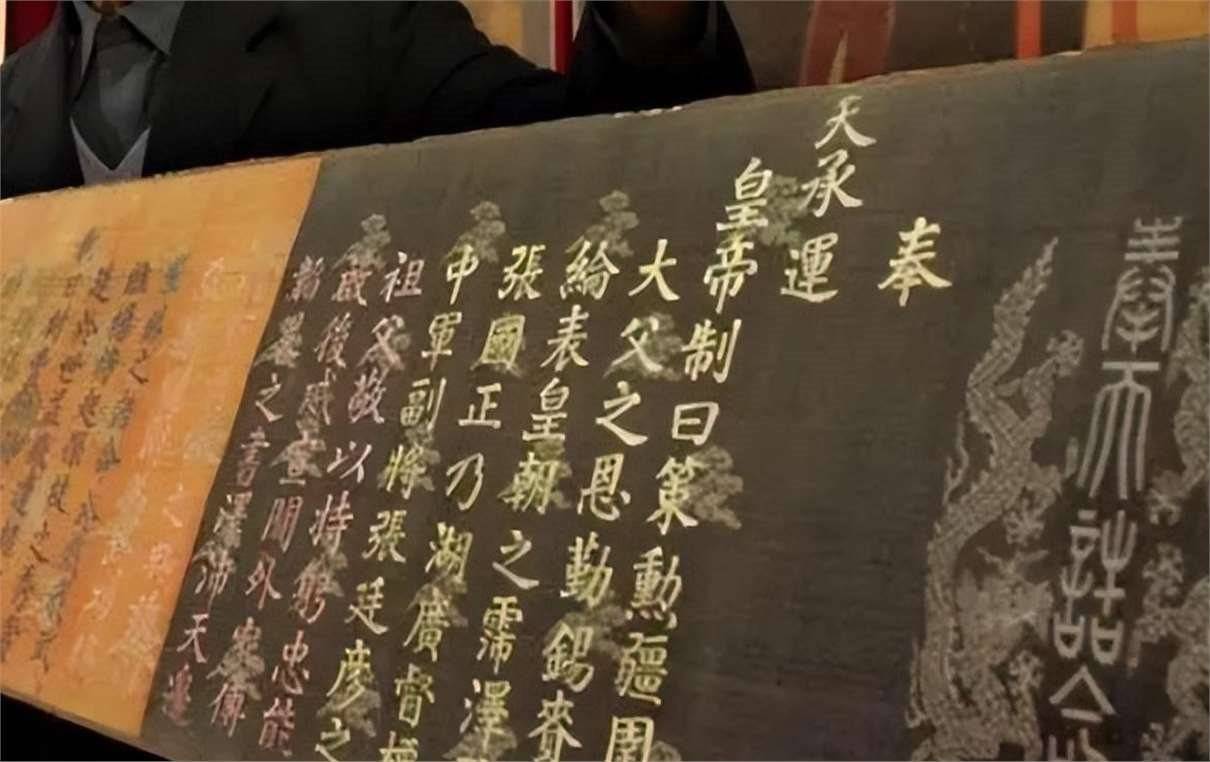

很多人第一次看到圣旨的开头,会觉得有点文绉绉——“奉天承运,皇帝诏曰”。可别小看这个“奉”字,它就是古代防伪的第一道铁门。

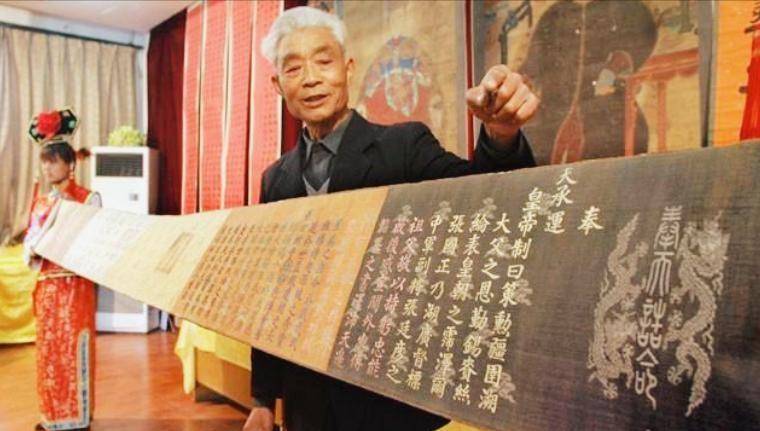

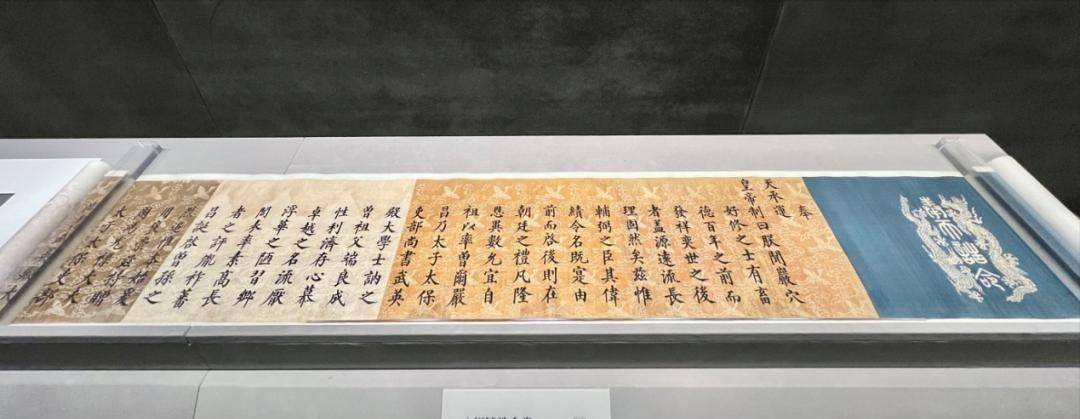

明清时期,圣旨的首字几乎不墨书,而是绣出来的。没错,是用宫廷专供的细丝绣到锦缎上的。

别以为谁都能绣,这种活只有内务府的顶尖绣师能做,针脚密到放大镜下都看不出缝隙。

这个“奉”字并非固定字体,每位皇帝即位后都会更换细节——笔画的收尾、线条的弧度、绣线的走向,全都重新设计。

这种变化不外传,连外廷的官员都看不出门道,只有宫里那几位负责首字的绣工知道,外人想仿造几乎没可能。

我觉得,这简直就是古代的防伪水印,而且还带了活码功能——皇帝换了,防伪样式也跟着换。

材料也是死关,圣旨用的丝绢、织锦,全是御用织造局特供,外面买不到。

颜色调配也有专门配方,染料比例是机密,失之毫厘,色差就能被认出来。

更别说那层祥云底纹,机织花纹的密度和走线,根本没法用民间织机仿出来。

有一次我看到博物馆展示的乾隆圣旨,开头那个“奉”字金光透着丝绸的细纹,轻轻倾斜就能看到不同角度的反光。

这种效果是双层绣法做的,既有表面的金丝,也有底层的浅色丝线打底,让金线不塌陷。

这门工艺,就算你拿到真品研究,都未必能复刻。

圣旨的每个防伪细节都被分割在不同岗位,比如绣字的是一个小组,织锦的是另一个,祥云底纹又是独立工坊。

没人能单独完成整套工艺,这样就算有内鬼,也得串通好几拨人才能造出来。

这种制度化的防伪,比单纯的技术更致命。

想想看,当年普通百姓连官府的公文都不敢乱碰,更别说圣旨了。

就算有人真有胆子去模仿“奉”字,也得先搞到御用锦缎、宫廷绣线、专门机织图案,还得有绣师水平能仿到毫无破绽。可能吗?

所以,古代没人敢伪造圣旨,不只是怕死,更是连起步的机会都没有。

制度、材料、工艺和惩罚,全都锁死在那个开头的字里——“奉”。

工艺的高墙

要伪造圣旨,不只是搞定一个“奉”字,整卷圣旨,是一套几乎密不透风的工艺系统。

古代御用织造局、内务府、礼部在这条链上,像一面面高墙,层层锁死。

圣旨的底料一般是上等丝绢或织锦,选材极苛刻,丝线要长且韧,染色必须饱满均匀,没有杂色。

御用丝绢多出自江南织造局,成匹织好后运进京城,全程专人押送。

民间就算有钱,也买不到这种货,你想造假,从第一步就卡死在原料上。

再说颜色,明清圣旨的黄色并非普通黄色,而是经过御用染坊调配的专色,有时偏金,有时微带橘调。

染料比例是机密,稍有偏差肉眼就能分辨。

染坊的工匠必须在封闭作坊里完成,每桶染料都有登记,剩余丝毫不能外流。

这种细节,我认为就是古代的配方级防伪技术,连配色都带着权力的味道。

祥云底纹是另一重门槛。祥云并不是随便画的图案,而是机织花纹直接嵌在锦缎里。

织机的针距、纹路走向全都有档案记录,每个批次都有编号。

即便你能仿造外观,也仿不了那种机织纹路的手感和光泽。

触手微微一划,就能感到真品的纹理是立体的,仿品往往是平的。

卷轴更是身份的象征。

高品圣旨用贴金牛角、玉轴,一品大员才能配这种规格,低品的则用檀木、紫檀等贵木。

轴头雕刻花纹,大小、形制都有规定,差一分都能看出来。

这意味着,连卷起来的部分都藏着防伪。

制作过程严格到近乎偏执。

比如刺绣“奉”字的小组,绣完之后要交到另一组做祥云,再交下一组装裱卷轴。

每组人只管自己的一道工序,且都要签名留底。

哪怕是宫里的人想偷偷多做一份,也得串通三四个工坊,且不被任何人察觉——这几乎是零可能的任务。

这种工艺体系,就像一座看不见的监狱,把圣旨和造假者隔在两个世界。

普通人连门都找不到,何谈翻墙?

制度的天罗地网

再精巧的工艺,如果没有制度护航,也可能被人钻空子。

古代的防伪系统,并不只依靠手艺,更依靠一套制度化的天罗地网。

圣旨的生成和传递,是一条严密的行政链条。

首先,皇帝口述,翰林院负责起草文稿,内务府监制实物,礼部登记封发,每一步都有专人签押,记录存档。

卷轴封口处会加盖“宝”字大印,玉玺印文深浅、布局,都有专门监印官检视。

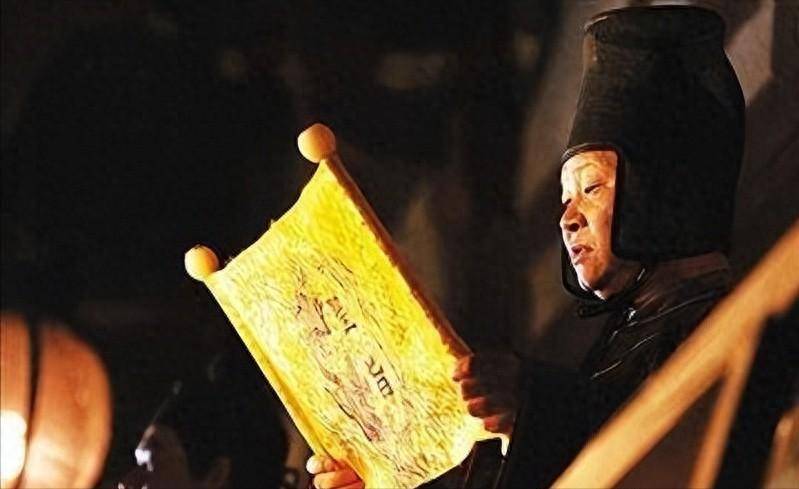

送旨的使臣也不是随便派的,通常是御前侍卫或御马监太监,他们有专属服饰和腰牌。

到地方后,地方官必须三跪九叩接旨,当众拆封。

拆封前要验封蜡颜色、纹理,以及玉玺印迹,稍有不合规之处,立刻上报,不执行。

这一条就彻底堵死了“偷偷递假旨”的可能。

明清律例也对地方官的要求极严。

接到假旨而不察者,同罪论处,地方官员的第一反应是怀疑而不是盲信。

他们宁可得罪送旨的人,也要确保旨意真伪无误。

我觉得,这种制度化的不信任,是古代防伪最有效的一环。

历史上,确实有人试图用假旨行事,比如明代的“胡大顺案”,涉案人想用假旨调兵,结果在核对玉玺和封印时被戳穿,全案迅速收网,涉事者尽数问斩。

这种例子在史料中并不少,足以证明制度的威慑力。

再看传递链条的时间限制,圣旨往往有明确时限,过期则作废。假旨制造者不仅要突破工艺防线,还要在短时间内完成、送达、执行,一旦拖延,旨意自动失效。

这等于在时间上再加一道防伪锁。

总结下来,古代防伪的本质,是权力、工艺、制度三位一体。

圣旨是皇帝的声音,落到纸上的那一刻,它也是一件不可复制的权力工艺品。

想伪造,不仅得有技术,更得有制度漏洞,在中央集权的古代,这两样同时出现的几率,微乎其微。