历史人物的评价往往充满争议,尤其是像蒋介石这样在中国历史中占据重要地位的人物。长期以来,蒋介石的形象在国内常常被批判,许多人认为他的一切行为都充满了负面色彩。然而,蒋介石真的如同他在历史中呈现的那样被“丑化”吗?他真实的一面又是怎样的呢?

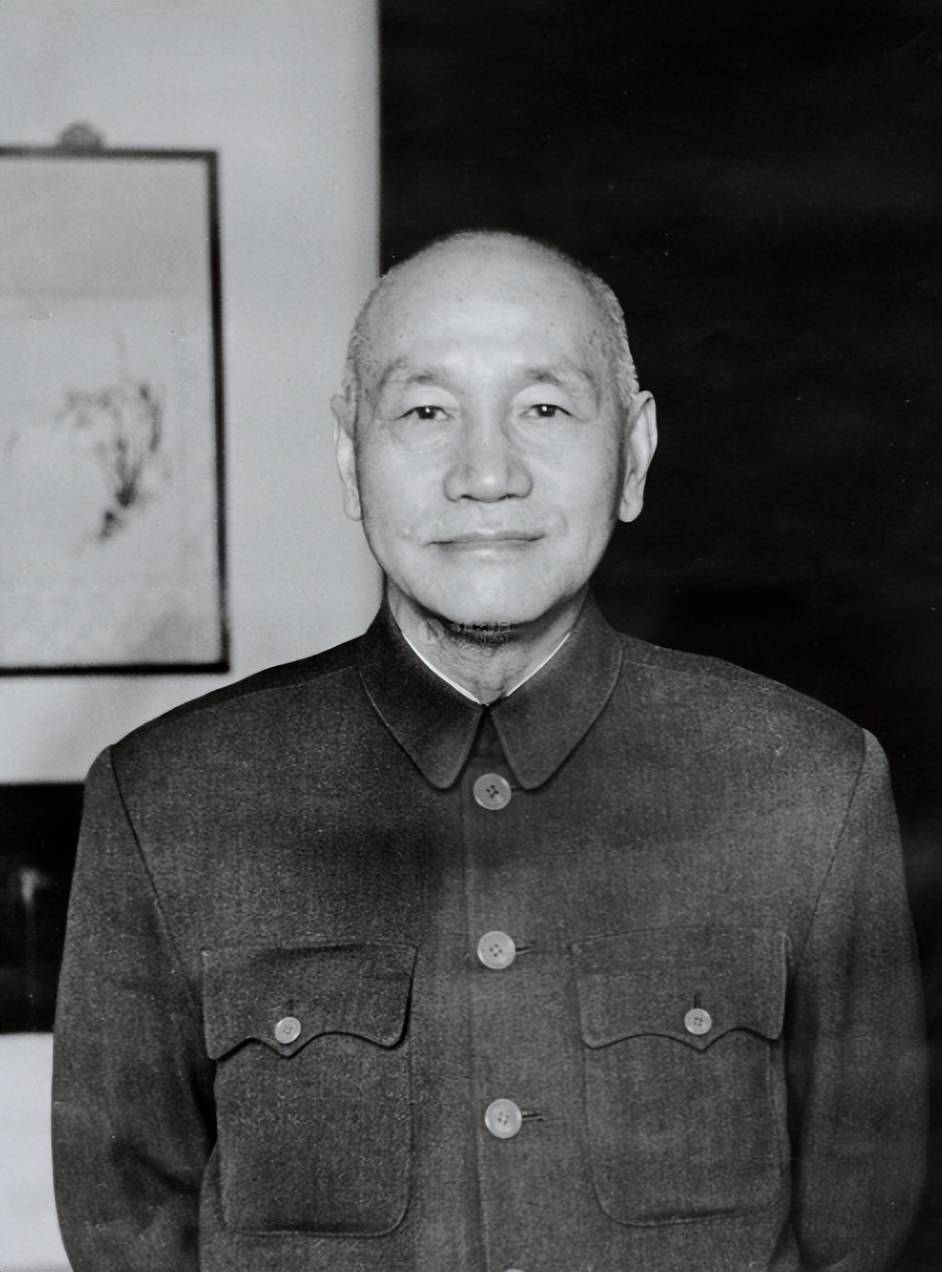

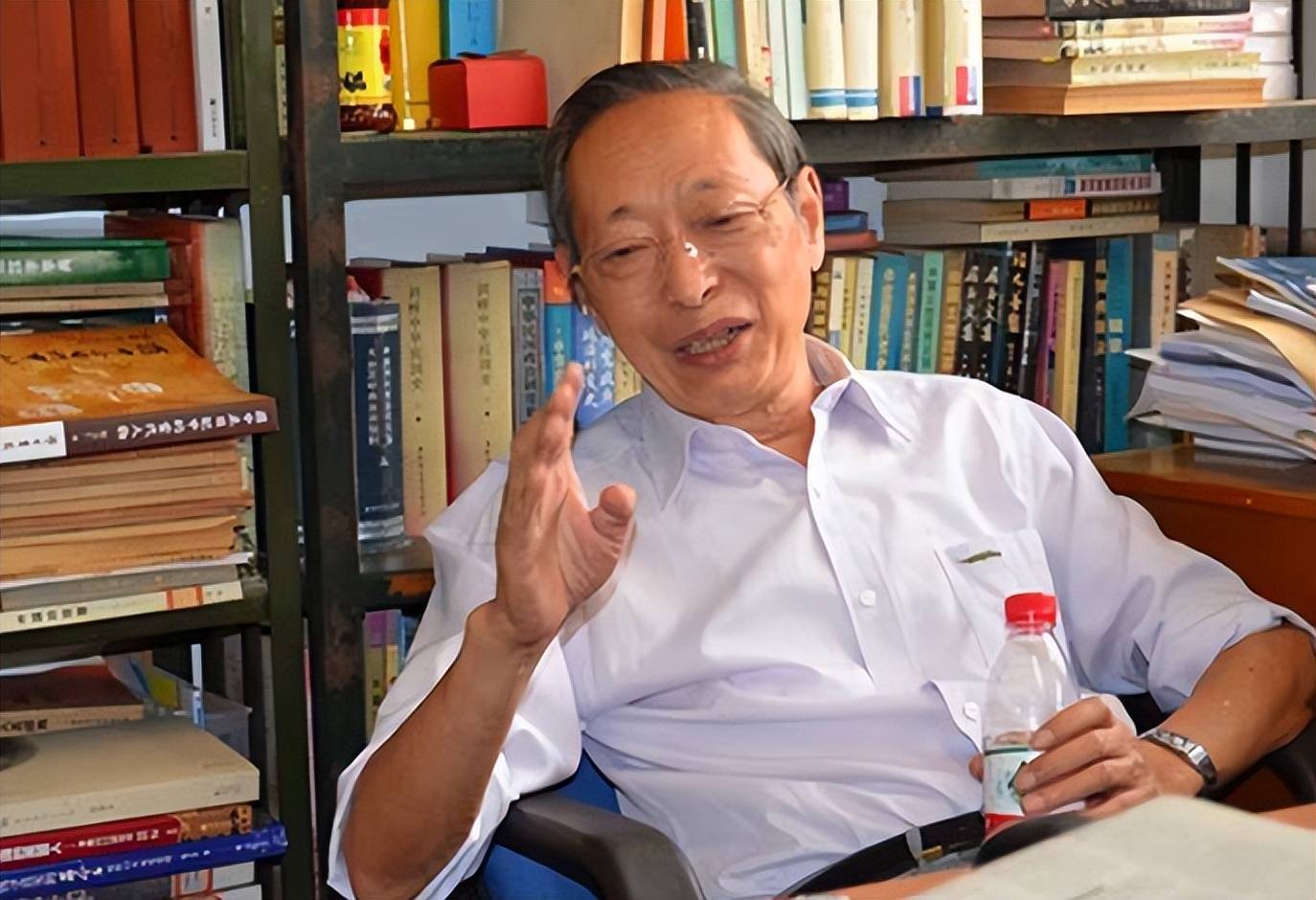

在中科院的学者陈瑛的研究中,对于蒋介石形象的“丑化”进行了不同的探讨。陈瑛指出,历史本身具有两面性,而人物的评价也不应简单地归类为“好”或“坏”。例如,秦始皇虽然统一了六国,奠定了中国的大一统局面,但他也因为极端的政治手段和对人民的压迫而被批评为暴君。因此,在评价蒋介石时,我们不能仅仅从一个角度来判断他,而是应综合考虑历史的复杂性与人物的多维性。

陈瑛在其论文《昧于史观则难以明辨史料》中提到,评价蒋介石必须从正确的立场和角度出发,运用唯物辩证法,广泛收集不同来源的史料,才能得出一个更为客观的结论。历史人物并非简单的“好人”或“坏人”,蒋介石也不能例外。比如,蒋介石反对孙中山的三大政策,支持大规模屠杀共产 党人和群众,这些都是不可忽视的负面行为。但与此同时,他也在一定历史条件下做出了不少贡献。

从中国社会主要矛盾的角度来看,人民反对封建主义、帝国主义和资本主义官僚主义,争取民族独立和人民解放。在这样的历史背景下,蒋介石与人民利益的矛盾变得尤为明显。因此,对蒋介石的评价应当关注他在这一历史背景下的行为及其结果。

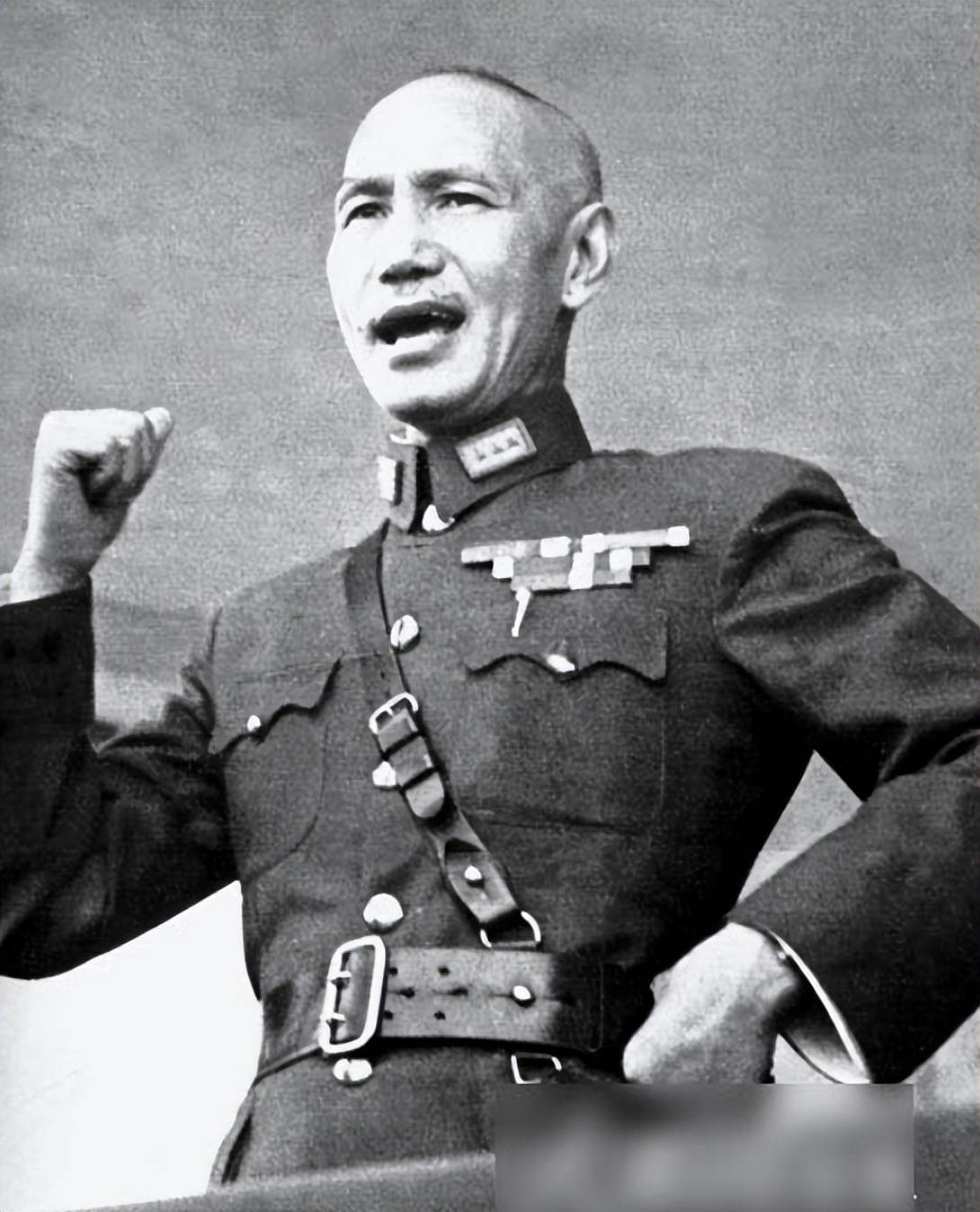

那么,蒋介石真的是被完全丑化了吗?我们经常看到蒋介石被称为“政治家”和“军事家”。很多人可能认为,蒋介石在军事方面并无显著成就,但若我们从当时的历史背景来审视,蒋介石作为一名军事领导人,的确有他的价值和影响。如果他真是一个被全盘丑化的人物,那么这些“政治家”和“军事家”的称号又怎么会出现在他的身上呢?

对于历史的解读,我们必须尊重历史事实,抓住人物的本质,并且对新的史料和观念进行鉴别与剖析。正如本文所述,历史研究不仅仅是对某一史料的简单接受,更是要通过多方资料、不同角度的比较来得出最终的结论。在这一过程中,我们不应盲目接受任何一种观点,也不应轻易地将一个复杂的历史人物简化为单一的“好”或“坏”。

例如,随着《中华民国史》的重新出版,有人提出了蒋介石在北伐中推翻北洋军阀、以及在抗日战争中的领导地位和贡献。这些观点并不是在为蒋介石“翻案”或美化他的形象,而是在实事求是地评价他的一些历史行为。然而,某些人对蒋介石的评价依然停留在“非黑即白”的二元思维中,这种片面的看法显然并不符合历史的真实面貌。

历史的研究应该尊重“实事求是”的原则,不应随意给某一历史人物贴上标签。几千年的中国历史,绝非非黑即白的简单模式。历史中的每一个人物,都是多面性的,不能只凭一时一地的看法来作出草率的定论。因此,对于蒋介石的评价,我们要以全面的眼光看待,不仅要看到他的成就,也要看到他所犯下的错误。

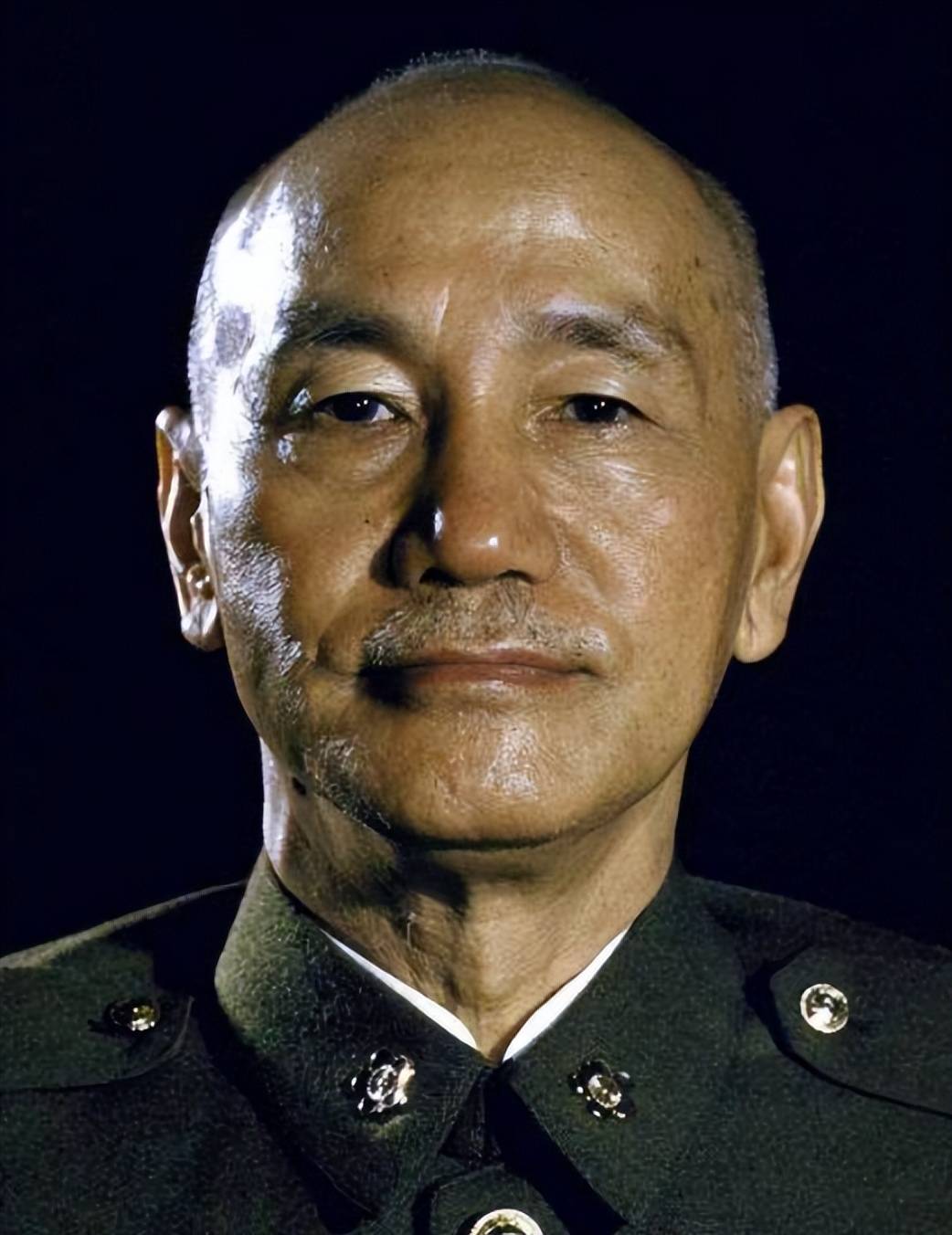

通过对蒋介石的深度剖析,我们可以发现,不同的历史学者有着不同的观点和立场。杨天石教授便通过蒋介石的日记,揭示了一个与大众印象不同的蒋介石形象。蒋介石的日记中并不只有冷酷无情的面目,他在很多地方表现出了深厚的家乡情感,以及对马克思主义的兴趣等。这些发现使我们看到了蒋介石的另一面,也使我们更能理解他复杂的内心世界。

然而,杨天石也指出,蒋介石的日记并非完全真实,许多内容其实是蒋介石为自己塑造的道德形象。例如,在日记中他写道“刺汪未中,不幸之幸”,这句话虽然表面上显得很有道德感,但实际上是在为自己的失败找借口。通过这些细节,我们可以更深入地理解蒋介石的复杂性和历史的多维性。

总之,蒋介石是一个复杂的历史人物,不能单纯以黑白的眼光去评价他。在历史的长河中,每一个人物的行为都有其历史背景和深层次的动因,正如陈瑛所言,我们要通过多角度、多维度的分析,才能更接近历史的真实。