《——·前言·——》

王玉龄,张灵甫的妻子,承载着无尽的坚韧与寂寞,背后是一个不为人知的心碎故事。她的命运如同一条被历史洪流推动的船只,翻覆不断,最终引向无法回头的深渊。张灵甫英勇阵亡后,王玉龄一个人独自抚养儿子,在无尽的孤独与困境中她未曾倒下。她为何选择在美国度过余生?她40岁时的风采如何影响她的人生?这些问题,不禁让人对她的选择与遭遇产生深深的思索。

王玉龄出生在湖南长沙,1928年。她的家庭虽然不算显赫,但也属于当地的中产阶级,生活安稳,过着许多人羡慕的平凡生活。若不是遇见张灵甫,她的一生或许仅仅是千万普通女性中的一个缩影,未必会有太多波澜。

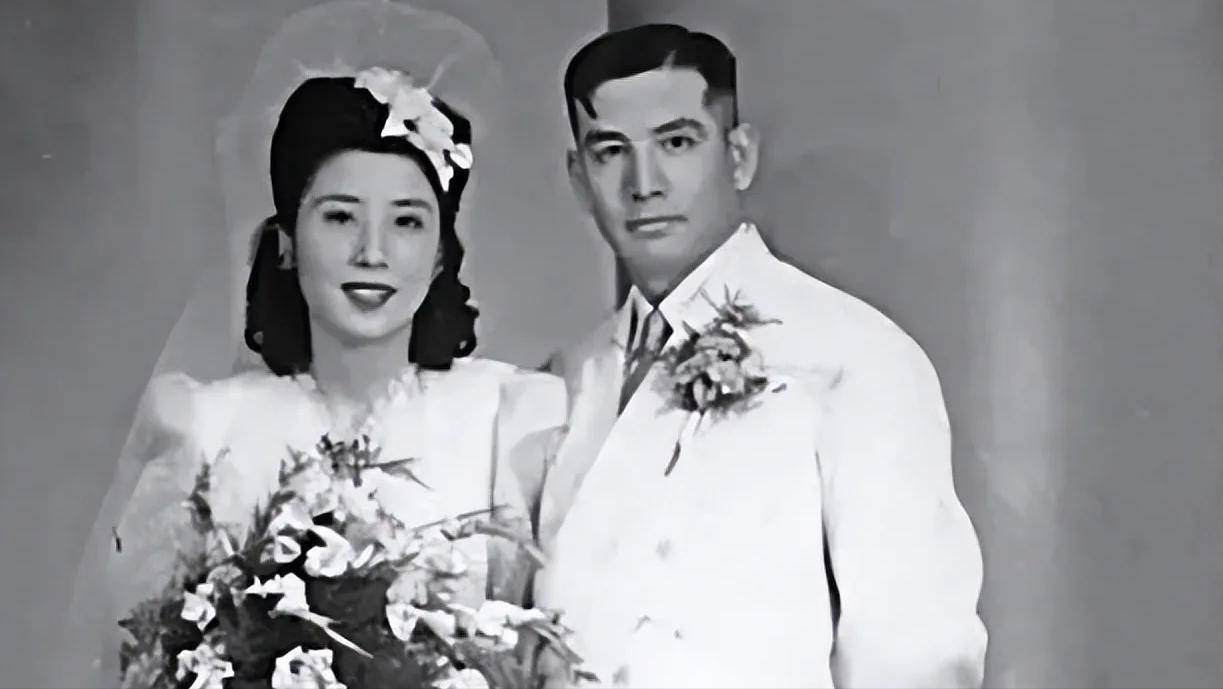

从小,她便生活在一个温馨的家庭中,接受着优良的教育,且对艺术和文学有着浓厚的兴趣。她喜欢钻研新知识,对人生充满了期待与憧憬。1945年,17岁的她与42岁的张灵甫相遇,尽管两人有着不小的年龄差距,且背景不同,但命运的安排让他们走到了一起。这场婚姻并非浪漫的偶遇,而是家庭安排的结果。王玉龄那时年轻,未曾对婚姻产生过多的思考,张灵甫的名声却给她带来了无形的压力与责任。

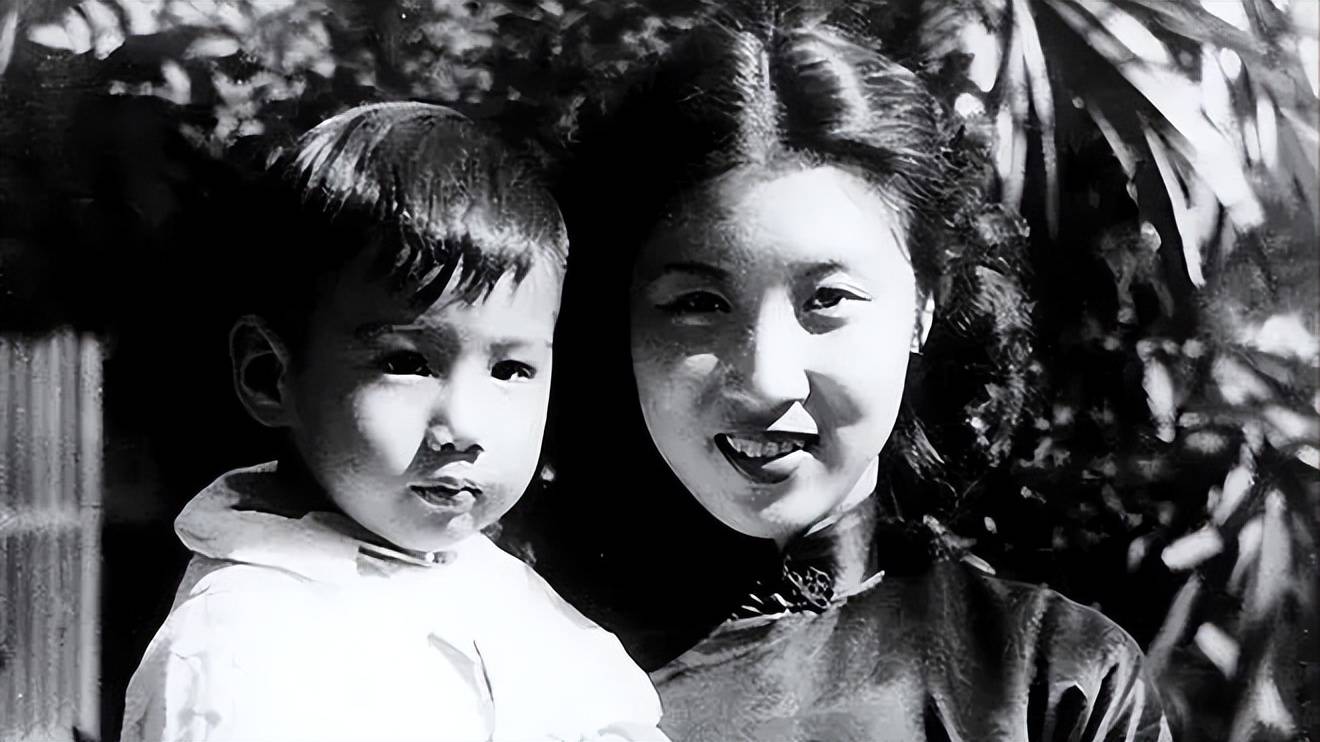

婚后,她迅速适应了自己的角色,并没有过多依赖丈夫,而是努力支持他的事业。王玉龄为张灵甫生下了儿子,家庭表面上看似和谐美满,但她心中对丈夫的敬仰与依赖让她的生活与丈夫的事业紧密相连。张灵甫的成就与家庭的责任成了她生活的主旋律,尽管她的内心有时会为这份责任感到压抑。

然而,这段婚姻的顺利并未避免命运的残酷折磨。尽管张灵甫爱她,家庭与政治的关系却让王玉龄的生活变得愈发复杂。随着张灵甫的升迁,他们的家庭逐渐被推向了更高的政治与军事风口浪尖,身为妻子的她,心中却藏着越来越深的孤独与压力。她渐渐意识到,作为妻子,她几乎无法拥有自己的生活空间,个人梦想被丈夫与家庭的责任压得喘不过气。

她不禁开始质问自己:自己真的在掌控命运吗?还是仅仅是被丈夫和家族的选择所牵制?1947年,张灵甫在孟良崮战役中英勇阵亡,这对年仅19岁的王玉龄来说,无疑是致命的打击。她从一个年轻的妻子,转变成了孤独的寡妇,肩负起独自抚养儿子的重担。张灵甫的死,让她的世界彻底崩塌,命运将她与过去的一切隔离开来。

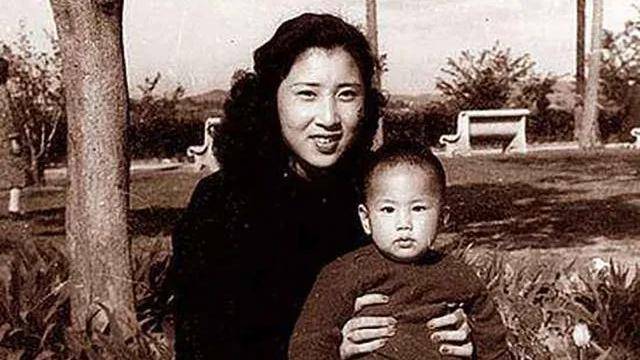

面对这一巨大的丧失,王玉龄没有选择沉沦,而是坚定地决定继续前行。她带着儿子去到台湾,开始了新的生活。虽然她的身份仍然是“张灵甫的妻子”,但她逐渐意识到,她不仅仅是一个政治遗孀,更是一个母亲,必须为自己和孩子创造未来。尽管台湾的生活并不容易,王玉龄却未曾放弃过希望,她始终坚守着对丈夫的忠诚,也未曾被周围的压力所打倒。

在台湾的岁月中,王玉龄逐渐明白自己必须在困境中为自己争取一条更宽广的道路。因此,她决定前往美国,寻求更高的教育与发展机会。对于一个寡妇而言,赴美意味着面对陌生环境与种种挑战,但她并未因此退缩,而是凭借自己的双手打拼,解决学费问题,并努力适应异国的文化和生活方式。

尽管困难重重,王玉龄没有放弃。她深知,自己不仅要为儿子提供更好的生活,还要为自己创造更为广阔的未来。她在美国努力学习,打工维持生计,照顾儿子。在几乎没有外援的情况下,她凭借坚定的信念和超常的努力,坚持了下来。

最终,王玉龄在美国航空公司找到了工作,且逐渐在职场上获得了认可。她从一个普通职员,成长为公司的高管,证明了自己的能力与价值。她不再是那个依附于丈夫的女人,而是一个自立自强、敢于面对生活挑战的独立女性。

虽然她始终未再婚,保持着对张灵甫的忠诚,但她已经不再是那个失落的寡妇,而是一个活出了自己价值的女性。她的晚年生活充实而有意义,她积极参与社区与公益事业,并为两岸和平贡献力量。王玉龄的故事,不仅是一段传奇,更是一种象征,一种对命运不屈服、勇敢追求独立与自由的精神。

她的一生,经历了无数坎坷与挑战,但她始终保持着坚韧与智慧。她的经历告诉我们,命运虽然不能选择,但我们可以选择如何应对它,如何在困境中寻找希望,如何在历史的洪流中找回自己的尊严与价值。王玉龄,无疑是那个时代女性的象征,她的精神将永远激励着后人。