历史的变迁常常伴随着深刻的社会调整,其中自上而下的变动尤为常见且不可避免。无论是政策的制定,还是社会习俗的改变,都会在不同层面引起巨大的影响和反响。就像清朝的剃发蓄辫、剪辫易服等历史事件,虽然这些变动看似简单,但却在民众心中留下了极深的印记。尤其在清朝入关后,所推行的一系列措施,不仅是政治上的变革,也深刻影响了民众的生活习惯和心理。

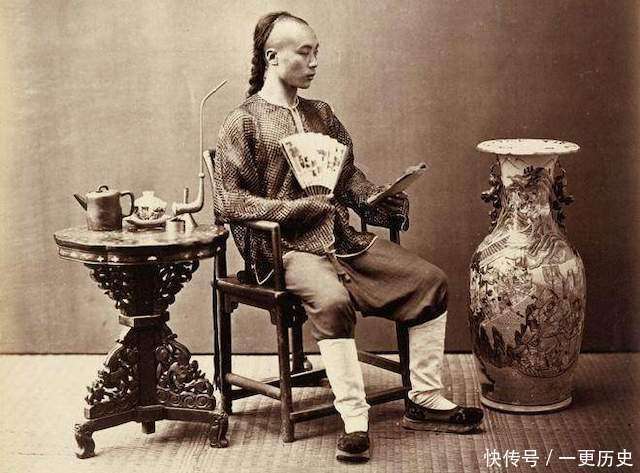

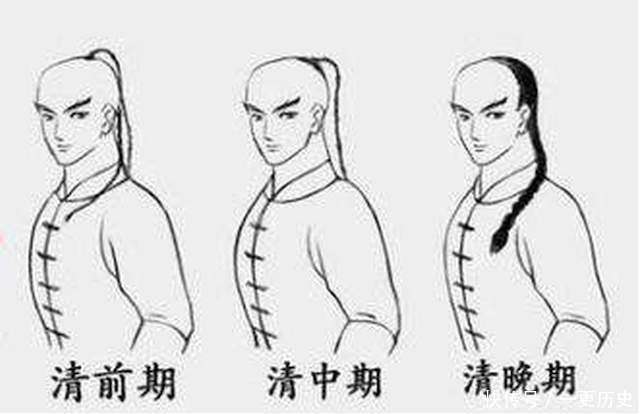

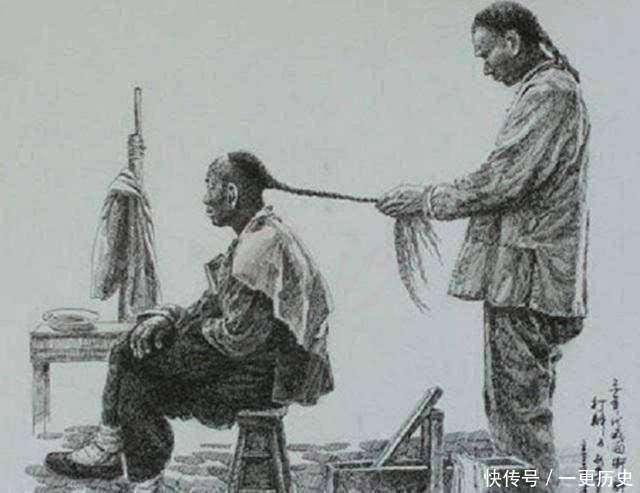

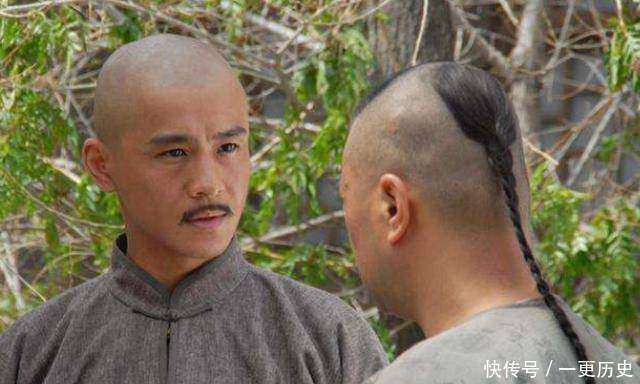

清朝的统治开始时,满洲建立政权后便下达了令民众“剃发”的命令。这项命令由努尔哈赤下发,要求他所占领的地区,所有男子必须剃发以示臣服。这不仅仅是一个简单的剃发举措,更是一种政治象征,意味着汉人对满洲政权的认同。清军的“剃发令”成为了胜利的象征,甚至有“留头不留发,留发不留头”的口号流传。然而,这一政策对于汉人来说并非易事,因为满人的发式在文化和宗教上并不容易被接受。为了强迫执行,摄政王多尔衮曾严令,未按时剃发者将被斩首,视为谋反之罪。

虽然清朝推行的汉化政策意图是要使汉人与满洲文化更为融合,但实际效果并不理想。许多汉人宁愿死守束发的传统,不愿割发辱国。对于当时的汉人而言,剃发不仅仅是身体上的改变,更是对自身尊严的挑战。毕竟“身体发肤,受之父母”,割发意味着不愿臣服于外族,许多人因此宁死不屈。清朝初期,汉人反抗的意识依然存在,比如天地会等反清复明的团体,他们对清朝的统治深有怨念,往往怀念明朝的辉煌与屈辱。与此同时,“扬州十日”与“嘉定三屠”这类历史事件,也在民间流传,成为汉人心中挥之不去的伤痛。

清朝的统治者试图通过剃发来消除汉族的文化认同,从而使满洲政权更加巩固。历史的记载中,清朝屠杀和文字狱的出现,某种程度上也反映了这一点。文字狱的目的并非完全针对“逆贼”,更多的是为了让人民乖顺地接受满洲政权的统治,消除汉族文化和历史的痕迹。而剃发正是这一政策的重要组成部分,通过强制改变民众的外貌和文化认同,从而削弱其独立意识。

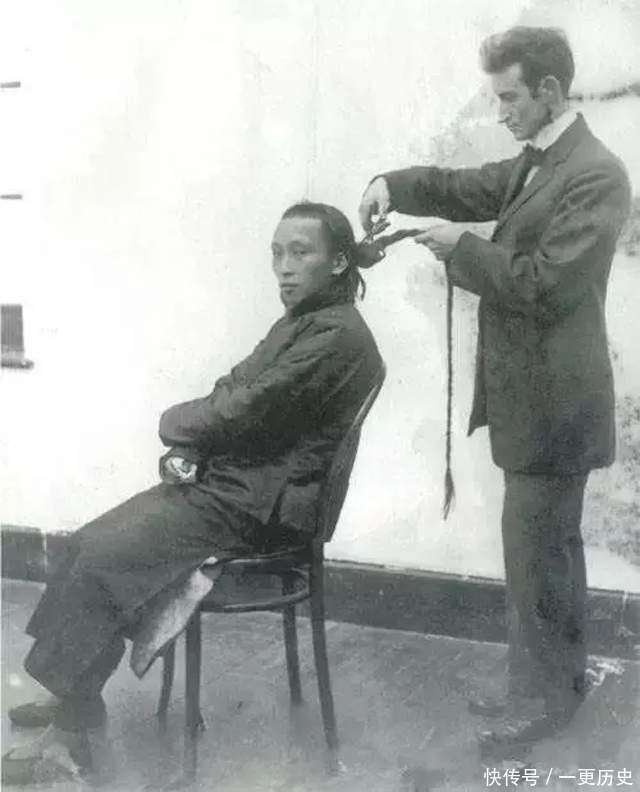

进入民国后,清朝的统治终于结束,伴随着辛亥革命,曾经的封建王朝一去不复返。新世界的浪潮涌入,中国开始了现代化的进程,许多传统习俗和陈旧观念被迫摒弃。清朝的剃发制度也被视为“糟粕”,完全不适应新世界的需求。为了实现“现代化”,以孙中山为代表的民国政府,积极推动社会改革,不仅在着装上做出变革,连发型也成为了政治改革的一部分。于是,剪辫成为了一项全国性的政策,民众被迫剪去原有的辫子。这不仅仅是外观上的改变,更是观念上的巨大转变。

剪辫运动并不是一蹴而就的。在许多地方,尤其是偏远地区,这一改革的推行遇到了很大的阻力。许多仍然留着辫子的老百姓,尤其是“清朝遗老”和一些知识分子,坚决不愿放弃辫子。许多士绅为了保住那一条象征尊严的辫子,甚至不惜以暴力抗争。在某些地区,剪发的命令曾引发过暴力冲突。例如,在山东昌邑县,由于乡绅反抗剪辫,发生了激烈的打斗,甚至有人因此丧命。而文学大家如辜鸿铭、王国维等人,也不愿割去辫子,他们继续保持着满洲的传统发型,甚至以此为身份的象征。

剪辫的运动在民国早期并不顺利,尤其是在上海等城市,一度出现了民众拒绝剪发的情况。上海的“辫子”成为了当时的一个特征,政府不得不发布“剪发六条”来强制推行这一改革。最终,随着老一代的退去,新一代的青年开始拥抱现代化的风潮,剪辫成为了进步与新思想的标志,代表着新旧观念的更替。

从清初的剃发到清末的剪辫,实际上都是一种“文化同化”的手段。清朝初期的剃发,代表着统治者对汉族的文化压迫,而民国时期的剪辫,则象征着对清朝遗产的彻底告别和现代化的进程。这些外在的改变,看似简单,却深刻反映了一个国家从封建社会向现代社会过渡时所经历的巨大变革。