前言

中国历史上有两位著名的“八贤王”,一位是宋朝的赵元俨,另一位则是清朝的爱新觉罗·允禩。对于赵元俨的评价,历史上并没有太多争议。然而,关于这位满洲王子,允禩的生平,争议则显得更为复杂。他的一生充满了忠诚与背叛的色彩,生死之事更是扑朔迷离,令后人难以定论。清朝圣祖康熙帝一生共有三十五个儿子,而允禩是其中的第八个。无论是在康熙时期还是雍正时期,允禩的口碑一直不错,因而得到了“八贤王”的美名。

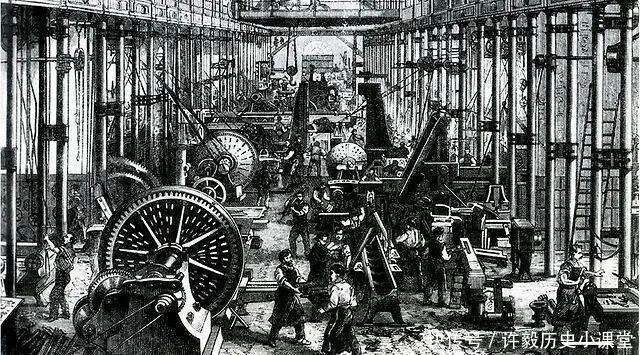

如果康熙将帝位传给了允禩,或许清朝的历史将发生翻天覆地的变化。中国或许会提前进入洋务运动的时代,成为一个兼具农业与近代工业的超级大国,内有强大的农商经济支撑,外有坚船利炮保卫国门,那么鸦片战争以及八国联军入侵的悲剧可能永远不会发生。

有些人可能会问,雍正皇帝在位十三年,日夜劳苦、励精图治,不仅补上了康熙时期的许多遗留问题,还充实了乾隆时期的国库,是一个非常有作为的皇帝。也正因为他的辛勤工作,才开启了所谓的“康乾盛世”,似乎和“八贤王”允禩的命运没有太大关系。那么,是否真如大家所说,允禩只是一个虚名,实际上并不适合继承大统呢?

太子之废与继位争斗

康熙帝的长子允禔、太子允礽、三子允祉、四子允禛、八子允禩、十三子允祥、十四子允禵,以及其他一些没有太大权势的阿哥们,纷纷参与到一场历史上著名的“九子夺嫡”之争。康熙帝的儿子虽然众多,但并非所有儿子都具备足够的能力和资质。康熙帝本想将太子允礽立为继承人,但太子多次让他失望,康熙因此放弃了这个念头。长子允禔虽有才能,但他对兄弟们常常不怀好意,甚至在弟弟们失宠时显得幸灾乐祸,让人怀疑他是否适合担任皇帝。十三子允祥和十四子允禵同样具有军事才能,但他们在治国理政方面的经验不足,而康熙帝更看重有能力管理国家事务的儿子。

然而,允祉和允禛(即后来的雍正帝)却显得更具潜力。雍正帝不仅有很强的政治手腕,还具备治理国家的能力,尤其是在处理国家事务方面表现得尤为出色。康熙帝最终选择了雍正,而非允禩,这背后涉及到更复杂的原因。

八贤王的背景与生母之影响

允禩的生母是卫氏,她出身低微,属于满洲正黄旗的包衣(相当于官奴)。尽管卫氏的父亲在康熙时期担任正五品官员,但她的家族背景依然远不如四阿哥胤禛的母亲德妃显赫。四阿哥胤禛的母亲是德妃,她在康熙帝的宠爱下六年内为康熙生下五个子女,这种宠爱使得四阿哥一出生便拥有了更多的资源和支持。而允禩则生长在母亲的庇护下,虽然母亲地位较低,但允禩依然凭借自身的才干和谦恭待人赢得了康熙帝的喜爱。

康熙帝的兄长裕亲王曾评价允禩:“心性好,不务矜夸,聪明能干,品行端正,宜为储君。”九阿哥、十阿哥、十四阿哥等皇子也都将允禩视为导师,称他为“贤王”,并且在许多方面都愿意听从他的意见。四阿哥胤禛更是直接表示:“论才具、论操守,诸大臣无出其右者!”可以说,允禩的声誉在康熙时期几乎无人能敌。

允禩的理想与未来的可能性

然而,尽管允禩受到了许多人的赞誉与支持,但他却始终未能获得康熙帝的最终青睐。康熙帝在重选太子时,明确表示由于允禩生母背景低微,且其行事过于柔弱,不能继承帝位。康熙帝认为,允禩虽然才干出众,但他过于依赖他人的支持,不足以独立治理国家。最终,康熙帝选择了四阿哥胤禛,尽管雍正帝在某些方面也承认允禩的才华,他仍然认为“允禩较我诸弟,颇有办事之才。”

允禩不仅通晓满、汉、蒙等多种语言,还善于骑射。他为人亲切随和,待人接物非常体贴,办事灵活,不拘泥于规章制度,广结善缘,许多王公贵族和朝臣都非常看重他。更重要的是,允禩关注并提拔了大量文人,帮助他们进入仕途,支持他们施展抱负。他的这种包容与宽广的胸怀,使得他在民间拥有极高的声誉。

如果允禩继位,清朝会怎样?

如果康熙帝将帝位传给允禩,而不是雍正,那么清朝可能会走上不同的发展道路。允禩不仅了解西方的文化和科技,甚至可能早早开始与西方国家进行更加密切的交流。加之中国当时的茶叶出口大量增加,带来了丰富的外汇,允禩有可能利用这些财富推动国内的现代化进程,接受西方的工业技术。假如这一切发生,清朝或许能够提前进入工业化时代,成为一个拥有强大工农业基础的超级大国,进而与欧洲列强并肩而立。

在那样的情形下,中国的农业和工业会形成一个均衡发展的局面,成为全球最强大的国家之一。更重要的是,中国将能够避免鸦片战争以及后来的八国联军侵略,从而改变历史的进程。