1950年1月,党中央决定在新解放区分阶段推进土地改革。这一重要决策的落实,迅速成为各地政府的重要任务,工作人员忙于调查和执行相关措施。在四川某地主傅德辉家中,几名工作人员无意间发现了一个木质的盒子。盒子里装满了整齐的借据,工作人员将其带回办公室进行详细审查。

当他们仔细翻阅这些借据时,突然其中一张引起了他们的高度关注。上面竟然赫然签名“朱德”!这一发现令在场的工作人员惊讶不已,大家纷纷聚集在一起,无法相信自己的眼睛。之后,这件事情迅速引起了上级的注意,甚至传到了中央领导层,连人民解放军总司令朱德本人都亲自过问了此事。这个看似不起眼的借据,背后究竟隐藏着怎样的故事,竟能够引起如此大的关注呢?

回顾历史,早在战国时期,中国的井田制逐步瓦解,封建土地私有制开始形成,封建社会就此建立,延续了近2400年之久。随着新中国的成立,党中央开始从根本上进行社会改革,特别是在土地制度方面进行彻底的变革。通过土地改革,清除了封建社会的土地剥削制度,为农民创造了更好的生活条件,确保了土地归农民所有。

中国共产 党是由工农阶级建立的,因此始终关注贫困和压迫问题。早在民主革命时期,党就提出了彻底的土地革命纲领。新中国成立后,党中央继续深化土地改革,并且通过一系列的政策措施,推动土地的再分配,真正实现了农民的土地所有权。

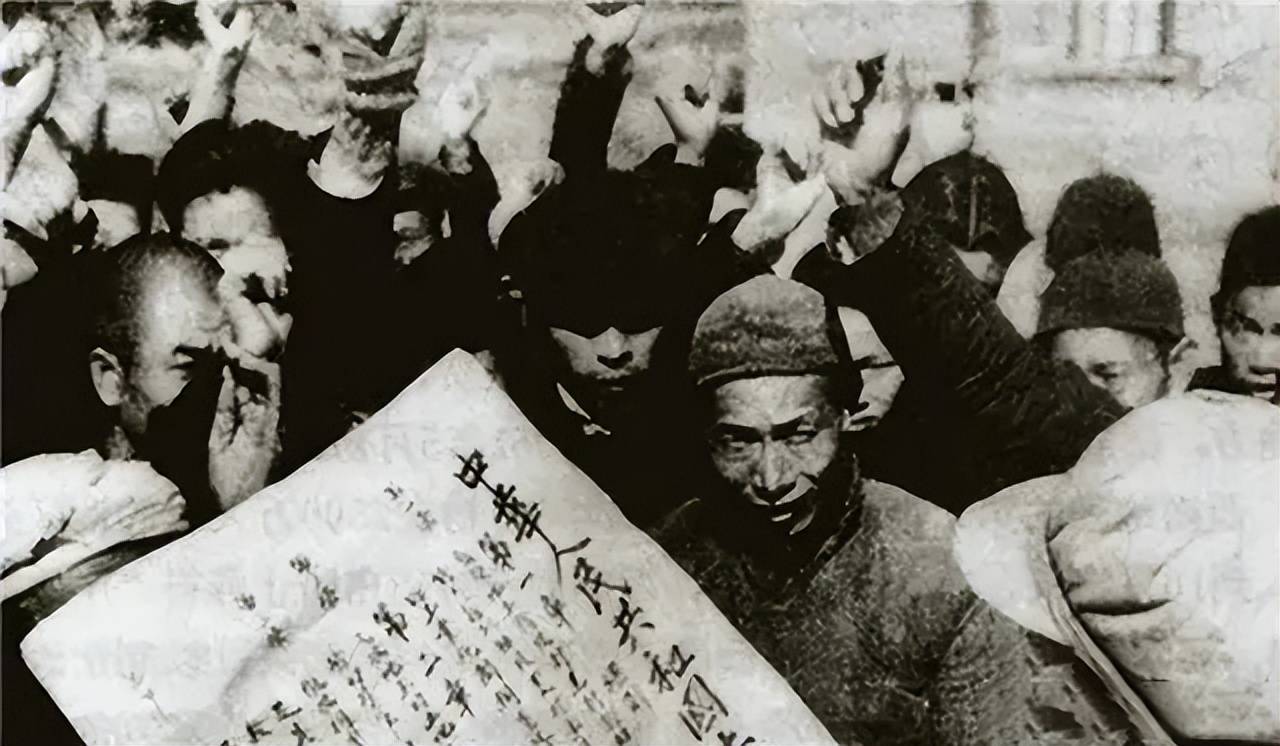

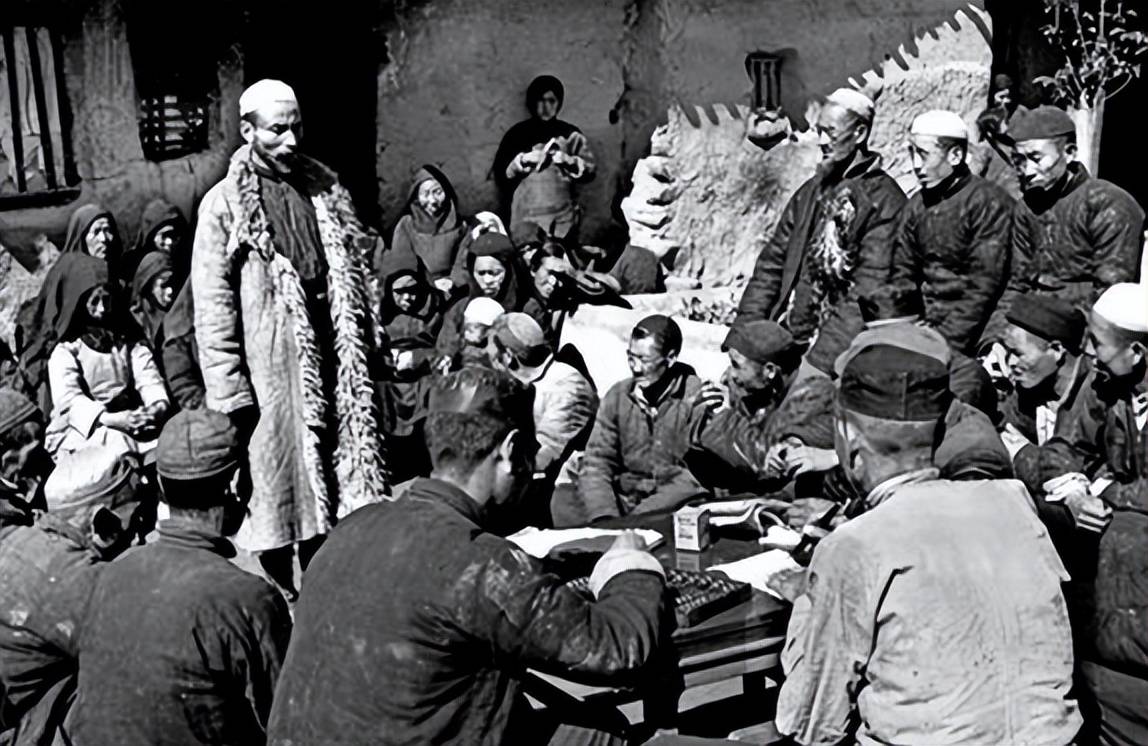

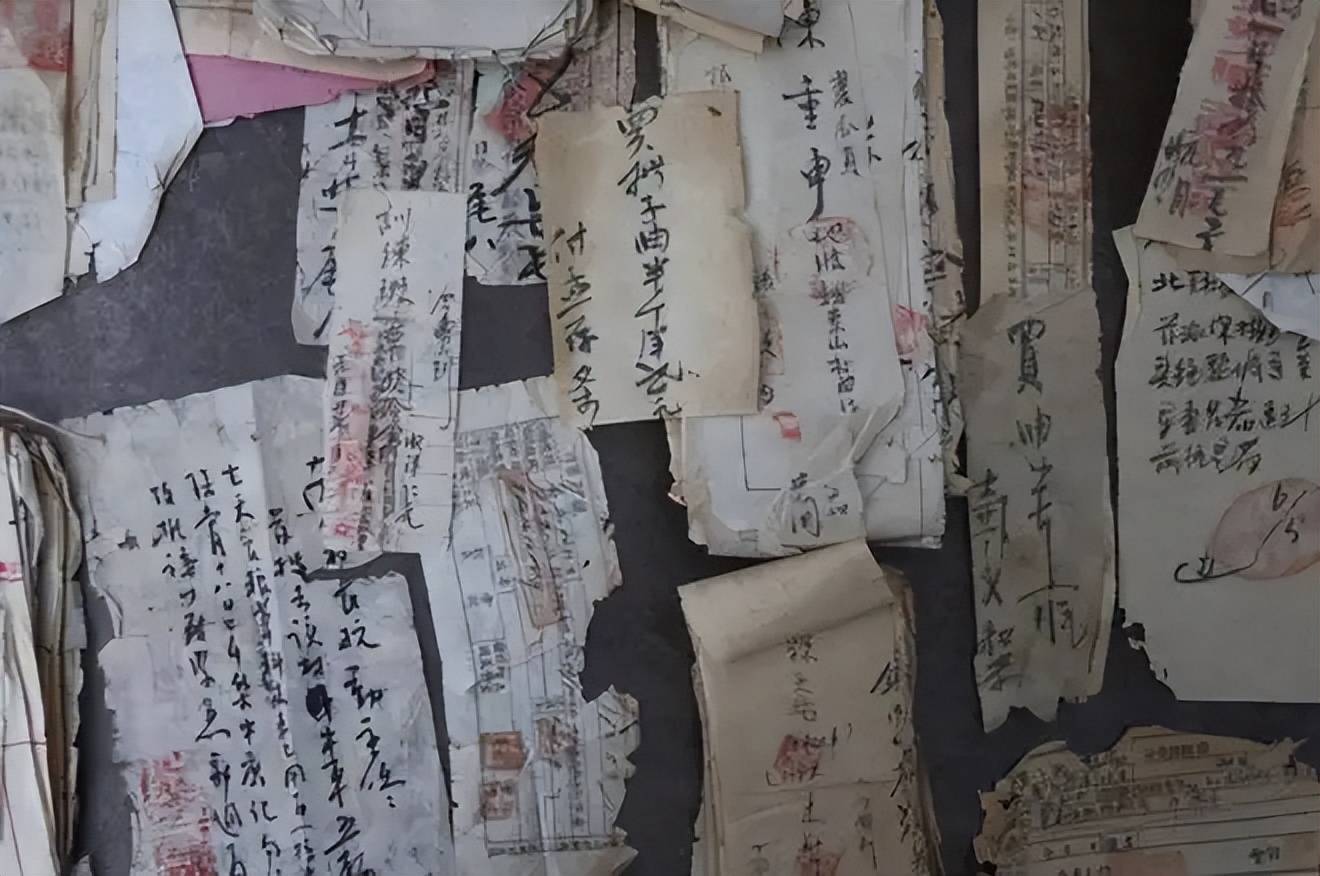

1950年1月,党中央发布《关于在各级人民政府内设土改委员会和组织各级农协直接领导土改运动的指示》,标志着新解放区的土改工作正式启动。各地的土改工作如火如荼地开展,努力解放贫苦农民,消除封建地主阶级的剥削。在四川,工作人员来到傅德辉家中,发现了一个被精心收藏的木盒。盒子里装满了各种纸条,工作人员打开一看,竟然是许多借据。

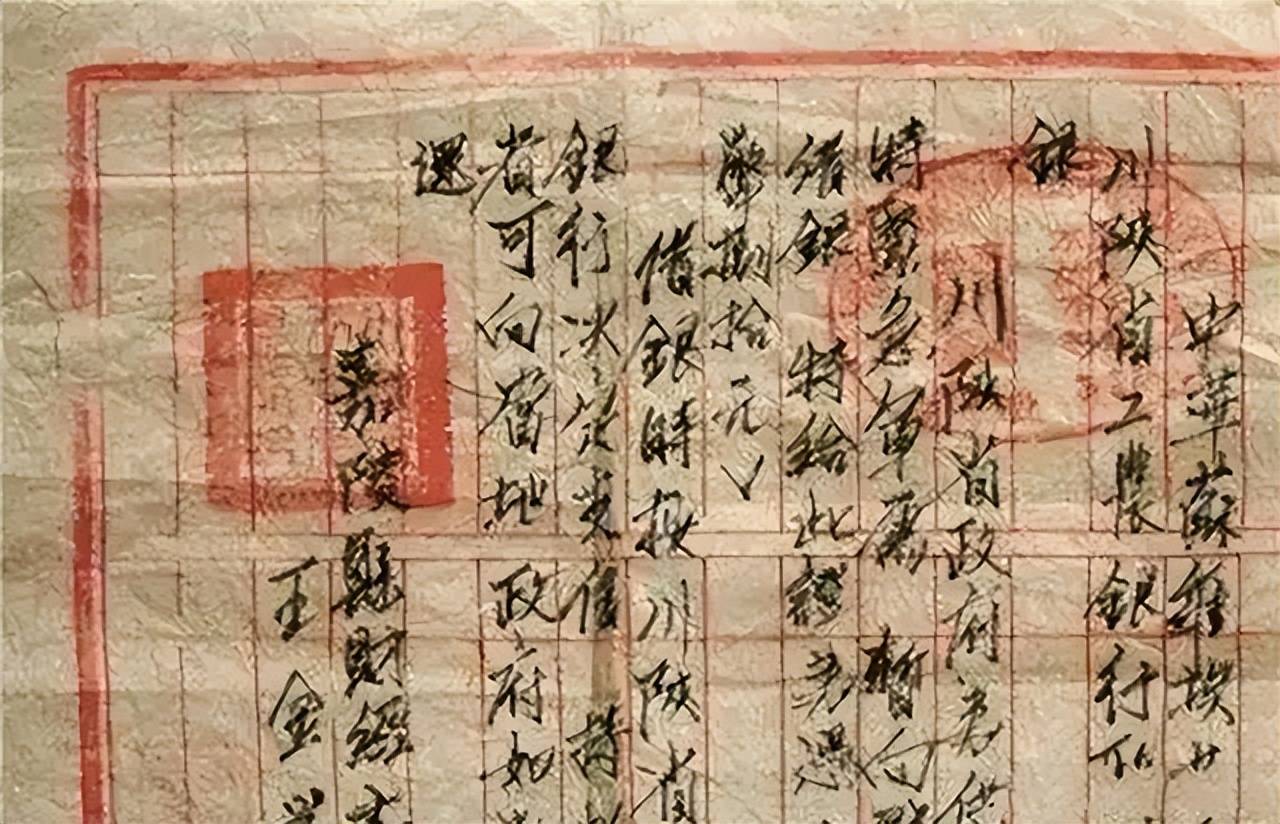

当他们询问傅德辉时,他确认这些借据的来源。工作人员看到其中一张借据时,猛然发现上面的落款竟然是“朱德”。这个名字引起了大家的注意,纷纷开始讨论。“难道真的是我们的朱德总司令?”大家议论纷纷。一位名叫小李的工作人员甚至提出,可能是“同名同姓”,毕竟像他这样的名字也不是少见。然而,大家依然充满疑问,毕竟这张借据上涉及的金额并不小——一百块大洋,这对于当时的人们来说,已经是一笔相当可观的数目。

第二天,工作人员再次来到了傅德辉的家,试图从他那里得到更多的信息。“这张借据上签字的人是朱总司令吗?”工作人员问道。傅德辉平静地答道:“是的,确实是你们的朱总司令。”工作人员听后并不立即相信,反而更加质疑道:“你说的是不是真的?朱总司令怎么可能借钱给你?”傅德辉没有激动,只是淡然答道:“我说的都是真的,大家不相信也没办法。”

这张借据引起了工作人员的极大关注。首先,落款确实是朱德的名字。其次,借据上写明朱德曾向傅德辉借了100块大洋。由于此时正进行土改,涉及土地改革的所有事情都必须审慎处理,特别是关于地主的定性问题,必须非常小心,不能做出草率的判断。工作人员对此事感到难以决定,因此最终决定向上级报告,等待进一步指示。

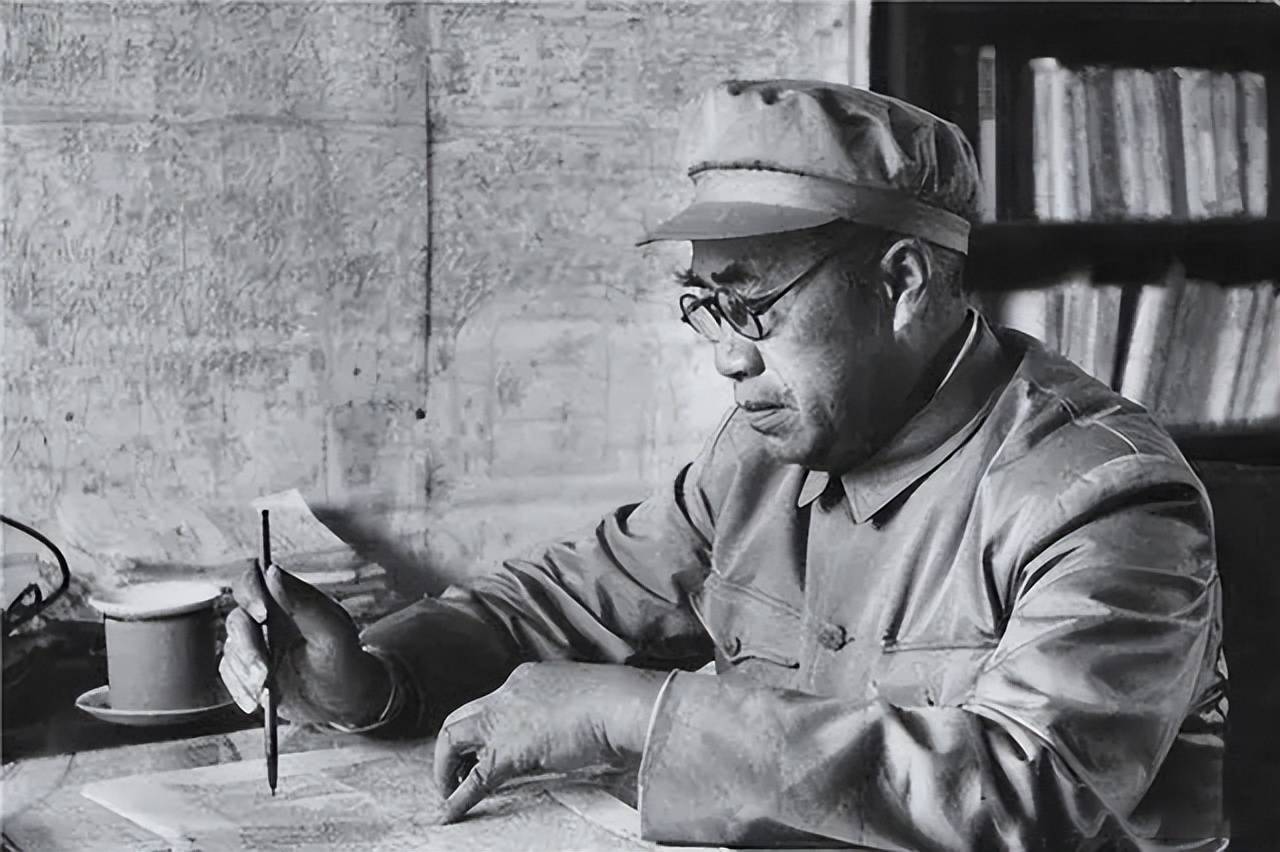

这一报告迅速传到了中央。很快,朱德得知此事后亲自过问,并专门写信给四川,确认当年确实曾向傅德辉借过钱,并且在信中提醒工作人员不要为难傅德辉,因为他是一个学者型的“文弱书生”。此外,朱德还特意指示四川政府,将傅德辉请到北京。

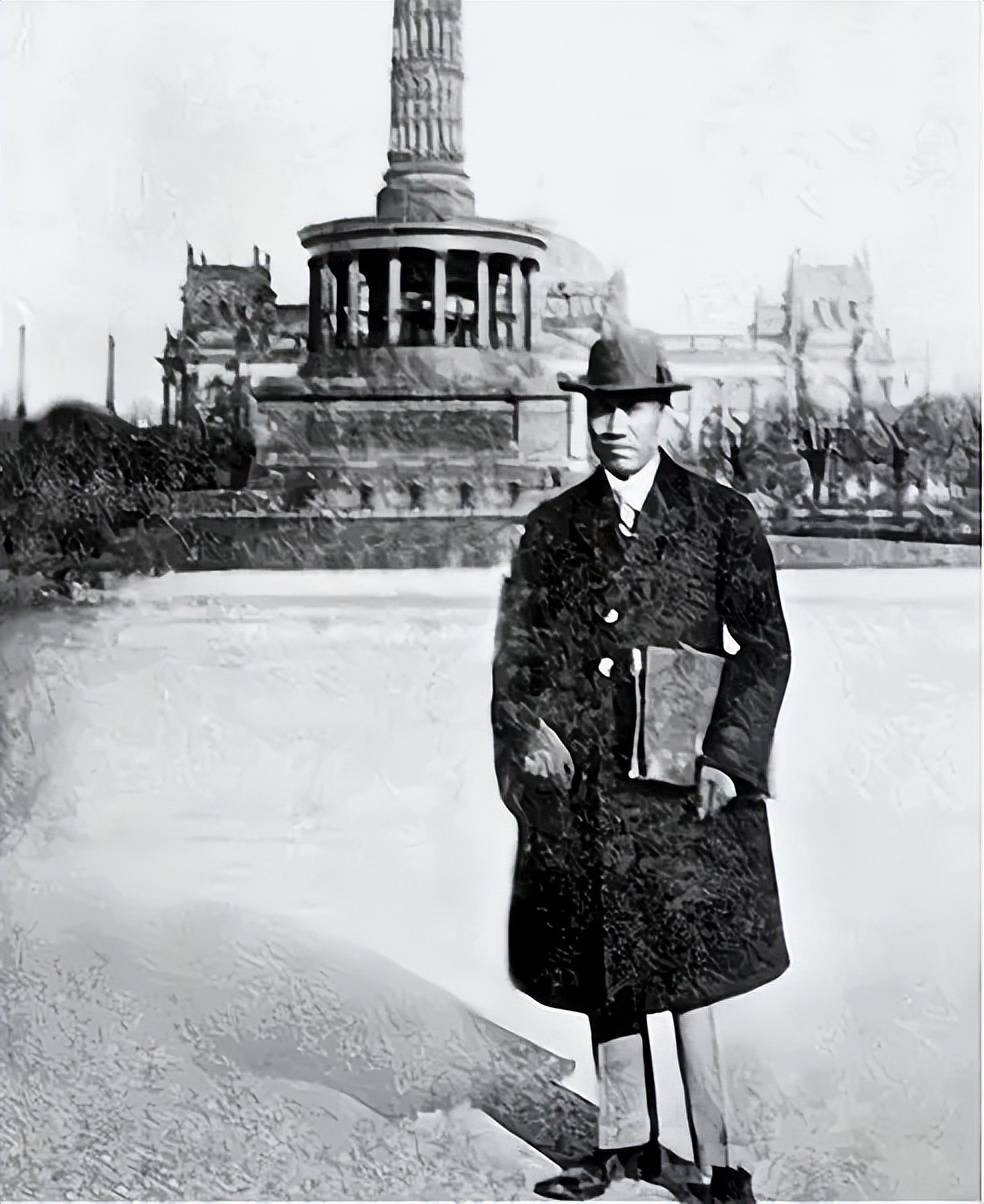

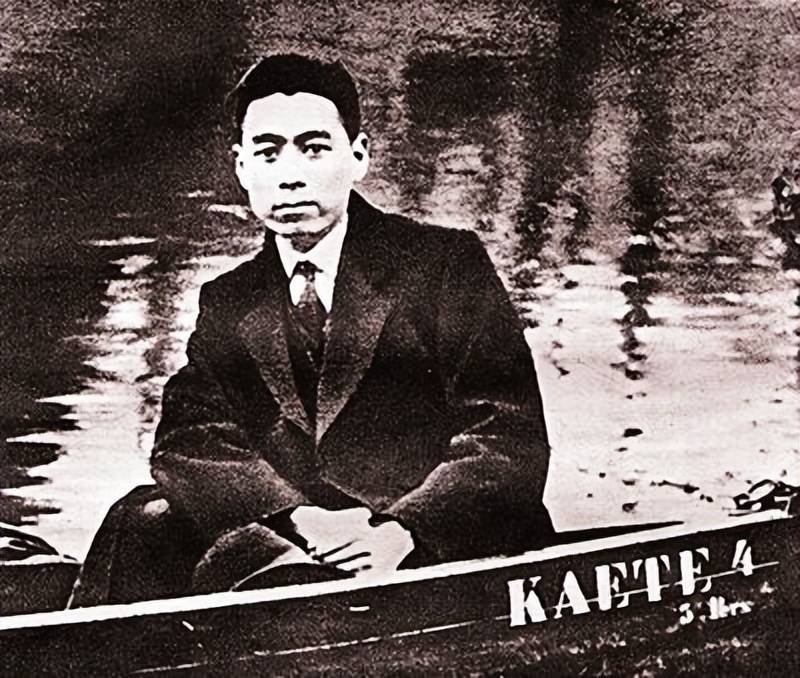

傅德辉的家族原本就属于地主阶级,祖上几代人一直保持着家族财富,虽然并不像一些富家子弟那样奢侈享乐,但傅家的财富却得到了稳步积累。傅德辉本人并没有受父辈财富的束缚,他从小就展现出优秀的才学。曾考入北京大学化学系,并在毕业后选择继续赴德国深造。傅德辉在德国留学期间,不仅刻苦钻研学业,还积极参与支持同胞的活动,经常帮助那些经济困难的中国留学生。

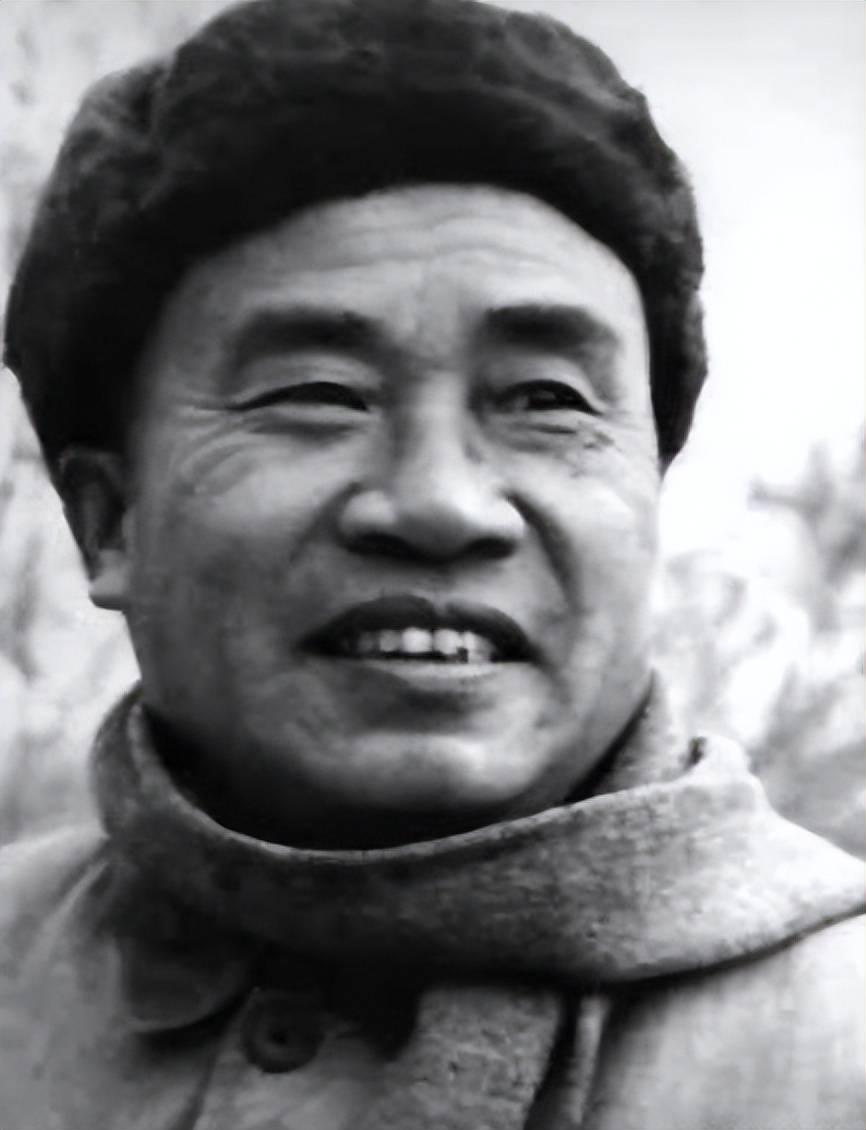

在德国时,傅德辉结识了许多同样在异国他乡求学的中国青年。尽管自己也有经济压力,傅德辉依然慷慨解囊,帮助他人渡过难关。为了确保别人不觉得接受他的钱显得失礼,许多人写下了借据,这也是后来的那叠借据的来源。傅德辉并没有因此催讨债务,反而将这些借据当作珍贵的纪念,保存了下来。

傅德辉将这些借据整齐地放入一个精美的木盒里,每当回忆起在德国的日子,他便会打开盒子,翻阅这些借据,回想起那些和同学们一起奋斗的日子。某日,管家见他翻阅这些借据,便好奇地询问。傅德辉笑着解释,这些借据并不是为了催债,而是当年自己资助同胞时,大家出于礼貌所写的。傅德辉的善良和慷慨在他身边的人中留下了深刻的印象。

朱德出生于四川一个贫困的家庭,家境艰难,但这并没有阻碍他追求理想的脚步。通过努力学习,他考入了云南陆军讲武堂,这所军校培养了大量的革命军事人才。朱德凭借自身的努力,在辛亥革命中发挥了重要作用,成为了滇军的名将。然而,辛亥革命的胜利并未能真正改变国家的命运,随着袁世凯的复辟帝制,革命的成果被夺回。

面对国家的困境,朱德开始寻找新的出路。他通过阅读进步书籍,逐渐接触到马克思主义,并决定前往德国深造。1922年,他辞去了军职,前往德国求学。朱德在德国不仅学习德语,还积极参与社会活动,支持五卅惨案后的上海罢工等革命行动,这让他曾两次被德国警方逮捕。在德国的日子里,他结识了傅德辉,两人建立了深厚的友谊。

在一次机会中,傅德辉慷慨提供了借款,帮助朱德解决了去苏联学习的路费问题。朱德顺利前往苏联,经过数月的海上颠簸,最终到达列宁格勒,在那里他深入学习了马克思主义的理论,为回国后参与中国革命打下了坚实的基础。

随着中国革命的推进,朱德被召回国内,开始投身到革命事业中。在这场风起云涌的革命洪流中,朱德为中国的胜利做出了巨大的贡献。虽然他离开德国后再未与傅德辉有过联系,但朱德始终未曾忘记这位曾为他伸出援手的朋友。

直到1950年,朱德在处理土改工作时,偶然收到了一份关于傅德辉借据的报告,这让他倍感亲切。他意识到,傅德辉仍然活着,并立即致信四川确认。几个月后,傅德辉被接到北京,二人久别重逢,朱德带着傅德辉参观学习。傅德辉也在之后回到四川,投身当地的工业建设。

傅德辉的学识和经历得到了更好的发挥,而这段历史友谊也成为了朱德和傅德辉之间永恒的纽带。