脸看起来没什么用,但其实它记录的,是身体在每一刻的运行痕迹。多数人只盯着血压、血糖、心率,忽略了脸这个信号牌。

大多数脑血管疾病,并不会直接在头部开始出现异常,而是在脸部提前给出暗示。

面色、表情控制、局部肌肉的变化,有时候比影像学检查更早一步反映出脑血管的隐患。

问题是,大多数人不信脸,信机器。这正是错误的起点。

很多人一直认为,脑梗是突发的,是毫无预兆的。其实不是。

研究显示,约有76%的脑梗死患者在发作前的一个月内,都曾出现过某些“轻微的”症状,但被他们自己忽略了。

这个“忽略”的过程,才是真正危险的部分。

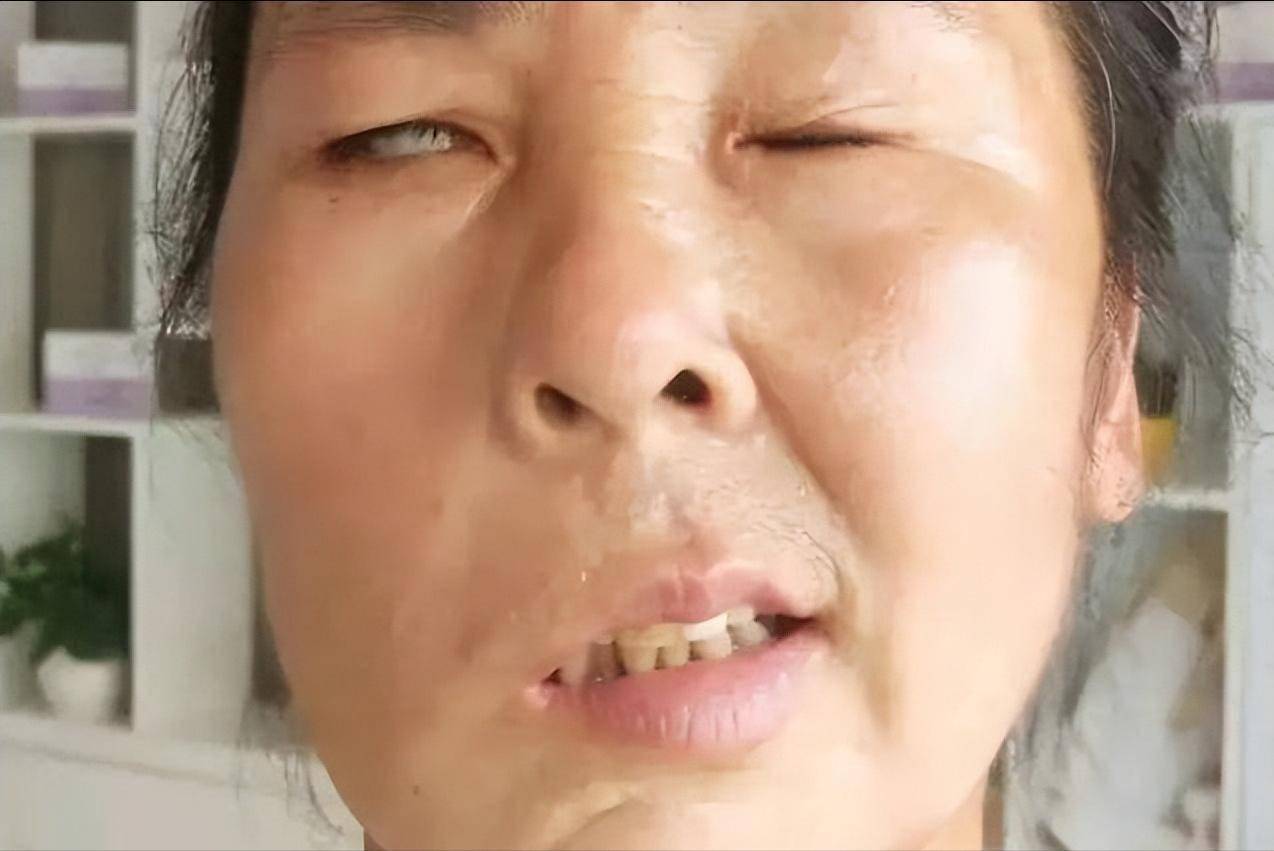

以面部为例,轻微的嘴角发麻、吞咽时感觉无力、眼皮跳个不停,多数人会当成小问题,但背后可能隐藏的是脑供血障碍。

脑部的血管比心脏的血管更细,出问题的窗口期更短。有些人连机会都没有。

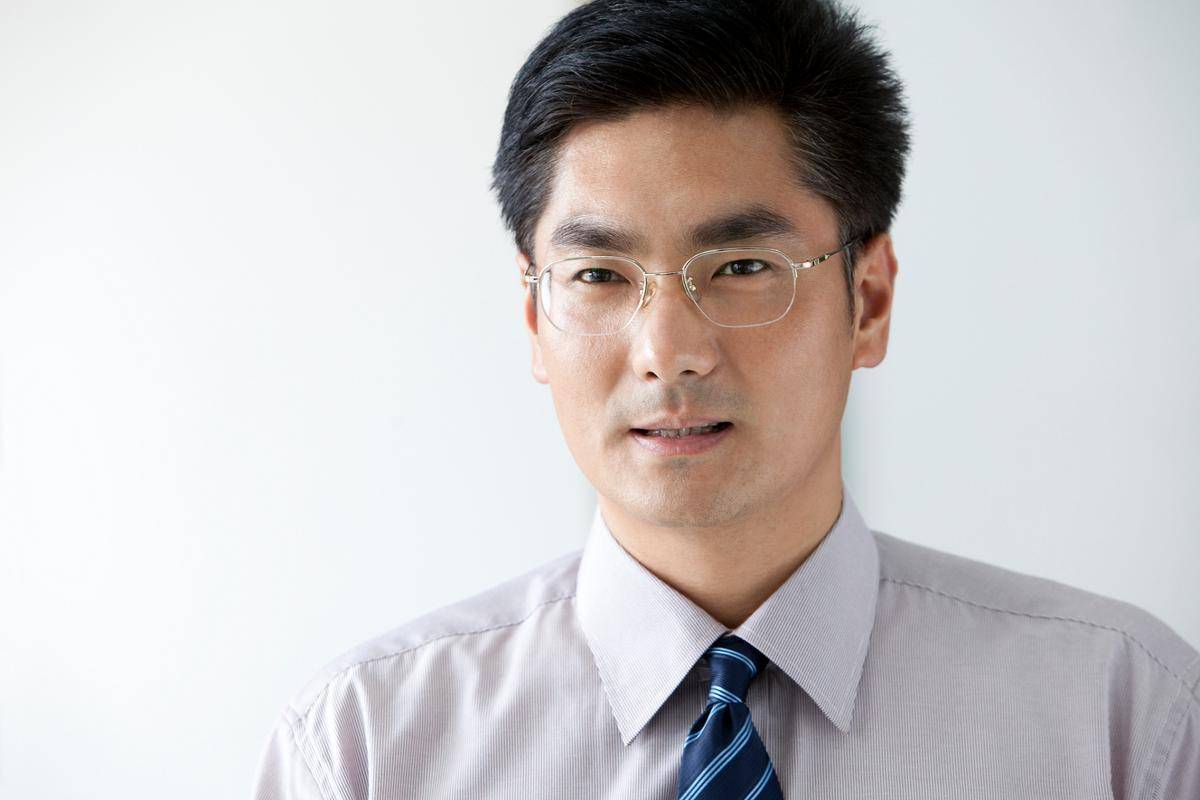

很多医生在门诊时会看病人的脸色。

不是出于玄学,是因为有经验的人知道,脸上的血色变化、肌肉协调、甚至是眨眼的频率,都和脑部供血有直接关系。

比如脸色蜡白,可能是脑部自主神经调节能力下降的表现;而一侧脸部表情不自然,多数时候提示的是单侧脑动脉血流下降。

这种下降不一定是堵塞,可能是血管弹性退化,或者微血管炎症,但再不处理,就容易进入慢性缺血,进而形成闭塞。

这才是脑梗的前戏。脸和脑之间的联系其实早就被证实过。

脑神经共12对,其中有5对直接影响面部功能。

这种解剖结构上的关系,决定了任何脑部的微小问题,首先都可能在脸上表现出来。

而且面部的血管与脑部的血管网络,是共享部分供应的。

中年以后,脑血管逐渐老化,很多人的第一反应不是头痛头晕,而是脸发沉、说话发僵、笑容变得不自然。

问题是,这些细节根本不在体检报告上出现。体检看的是数据,脸看的是趋势。

有个值得关注的数据:国家心脑血管中心的2021年报告显示, 中国每年新发脑梗人群超过350万人,

但在这些人群中,有超过六成在发作前3个月内看过医生,却因为症状“轻微”没有进一步检查。

这说明不是医生没有能力判断,而是病人低估了自己的表现。

特别是那些长期盯着工作屏幕的人,经常忽略自己嘴角歪了一点、说话有点含糊、吃饭时喝水呛了一口。

问题就藏在这些小动作里。

脸,是唯一不需要设备就能“检查”的部位,但前提是你肯看它。

从哲学的角度看,脸其实是一个窗口,它外露于世,不像肠胃或肝脏那样藏在身体深处。

每一个不经意的表情、肌肉的微颤、颜色的突变,其实都反映着内在的状态。

在医学上,这叫“面部神经反射”。但很多时候,人们更相信化验单,不相信自己的脸。

反而是老人更容易意识到问题,因为他们靠的是经验,而不是数值。

年轻人反倒容易被数据绑架,以为指标正常就没事。

但脑梗从来不是数值的游戏,而是趋势的沉默进展。

很多人总以为脸部轻微的不适可能是疲劳、情绪、睡眠不足。

实际上这就是误判。疲劳和脑血流不足在面部表现上是不同的。

疲劳往往是双侧性的,比如两边眼皮都沉重;而血流障碍往往是单侧性的,比如只有左脸发麻。

这种区别只有在长期观察下才能看出,但大部分人不会花时间去留意。

久而久之,小问题就酝酿成大风险。

再从社会角度来看,大家习惯于“等到疼了再去看”,而不是“脸不对劲了去查脑”。

这和医疗文化有关。在很多基层医院,没有把脸部表征和脑部问题建立起直接联系。

加上忙碌的生活节奏,病人也懒得说清楚。久而久之,很多医生被迫只看化验结果。

这种趋势正在让“脸”的诊断价值逐渐被抹杀。一个冷门但很关键的指标,是“面神经传导速度”。

研究发现,面神经传导速度的下降,与脑部供血障碍之间存在显著相关性。

在2022年的一项临床研究中,对照了1200例中风患者与1200例健康人群, 结果发现中风组中面神经反应迟缓的比例是对照组的2.8倍。

这说明,脸部肌肉的响应速度其实可以当作预测脑部血管健康的一个“活指标”。

但问题是,这类测试在常规体检中并不包含。

大家都在讲“预防脑梗”,可实际行动中,多数人做的只是控制三高。

但控制三高只是基础,不能替代观察身体的动态反应。脸,就是动态反应的终端。

它不像血压那样一测了之,也不像血糖那样有个标准值。

它需要长期留意,需要理解每个人自己的“常态”,才能判断出“异常”。

这不是技术问题,是习惯问题。而习惯,往往决定了命运。

现在不少年轻人追求面部微整形,想让脸看起来更好看。

可是,他们忽略了,脸首先是一个功能器官,其次才是审美载体。

对脸部肌肉和神经的频繁干预,可能会掩盖掉原本可以用来判断健康的信号。

有医生指出,面部注射肉毒素后,有些患者面瘫初期难以及时发现,结果拖到严重阶段才去医院。

这不是小事,是警钟。在医学越来越精密的今天,人的观察力反而退化了。

这种退化,让很多早期信号被忽视,让很多可以避免的脑梗错过了最佳干预期。

而真正有效的预防,不是依赖设备,而是重新学习如何看自己的脸。

确实会。面部表情训练、肌肉拉提、注射美容等行为,都会影响肌肉和神经的自然状态。

一些早期面瘫、轻微单侧麻痹、甚至眼裂不对称等异常,可能被伪装成正常的“表情控制”。

以在进行任何面部干预前,应该充分评估是否会影响健康信号的感知。

如果无法区分“自然”和“异常”,那就等于人为切断了身体对外界的求救通道。