1900年,八国联军的铁蹄踏破了中国古老的城墙,京城在战火中被掠夺殆尽,居民流离失所。清政府被迫签下《辛丑条约》,赔款4.5亿两白银,成为压垮国力的沉重枷锁。然而,随着时间的推移,八国中的七国逐渐认识到自己的错误,纷纷退还部分赔款,试图修复中外关系。

但令人震惊的是,唯有一国,口口声声拒绝归还,甚至将中国的血汗钱用于扩充军备。这究竟是哪一个国家?它为何如此顽固?

慈禧宣战及八国联军侵华

1900年夏天,京城的天空阴沉,预示着一场即将爆发的风暴。义和团的旗帜在街头飘扬,民众对西方列强的愤怒在城市中蔓延。义和团成员高呼“扶清灭洋”,试图以血肉之躯对抗洋人的武器。消息传入紫禁城,慈禧太后站在大殿深处,满心怒火。她决意借助义和团的力量反击列强,挽救大清王朝。

朝堂内气氛紧张,几位大臣小心翼翼地劝道:“太后,义和团虽勇敢,但他们能敌得过洋人的火枪火炮吗?”慈禧目光冷冽,坚定地回应:“我们已无路可退!再忍让,便是灭国!”她挥手下令,对十一国宣战。此举如同点燃了导火索,八国联军迅速集结,军舰驶向天津、北京,炮火声震动京城。

联军的攻击势不可挡,清军和义和团在洋枪洋炮面前节节败退,京城很快陷入一片混乱。八国联军攻破城门,血流成河,百姓无处可逃。东交民巷成为外国士兵的堡垒,京城宛如炼狱。

慈禧已逃至西安,远离战火。然而,她的心依然无法平静,固执地认为清朝还有重振的机会。但现实是残酷的,八国联军的炮火摧毁了她的希望。最终,清政府在列强的威压下签订了《辛丑条约》,赔款4.5亿两白银。

《辛丑条约》与庚子赔款

1901年,北京城内弥漫着悲凉的气息。经历了战乱后的满目疮痍,清政府正迎来更沉重的打击——《辛丑条约》。在八国联军的威逼下,清政府被迫签署这份屈辱的协议,赔款金额高达4.5亿两白银,分39年偿还。这个巨额赔款对大清来说,无疑是难以承受的负担。

然而,列强的贪婪并未止步于此。条约中不仅要求巨额赔款,还附加了诸多无理条款,如要求在北京为他们修建纪念馆等,进一步羞辱中国。实际赔款总额甚至高达12亿两白银,远超最初的金额。这些附加要求,使得中国的创伤更加深重。

清政府的屈服让国内外的爱国志士倍感痛心,梁启超便是其中的代表。他在文章中愤怒谴责道:“这不是赔款,这是掠夺!”他指出,这笔巨额赔款不仅压垮了中国的经济,更是列强赤裸裸的掠夺行径,直接导致中国的国力难以恢复。庚子赔款成为压在普通民众身上的重担,物价飞涨,生活日益艰难。

慈禧太后和清廷官员在列强的威压下签订了条约,清政府的威信跌至谷底,列强的驻军继续盘踞在北京。每一笔赔款的偿还,都是对中国经济的一次深重打击,进一步削弱了国家复兴的希望。

列强退还庚子赔款

1902年,战争的硝烟逐渐散去,满目疮痍的中国正艰难地恢复着生机。就在此时,一个出乎意料的消息传遍了全国——英国决定率先退还庚子赔款的余额。这一举动使得本已对列强充满愤怒和不信任的中国社会,仿佛看到了微弱的光亮。

英国的退款并非简单的金钱退还,而是有意用于中英教育交流。部分款项被用于资助中国学生赴英留学,开阔眼界,学习西方的先进技术和思想。这不仅帮助了中国的教育事业,同时也改善了中英关系。英国的这一举动,让人们开始重新审视列强的形象。接踵而至的,是其他国家的相继行动。

不久后,美国也宣布退还其部分庚子赔款,并将这笔资金用于资助清华学堂的建立。1909年,清华学堂正式成立,成为中国最重要的高等教育机构之一。以美国退款为起点,清华学堂逐渐发展为清华大学,为中国培养了大批优秀的人才。美国的这一举动不仅在教育方面对中国产生了巨大影响,也让中美关系趋于缓和。

法国则将退还的款项用于帮助中国偿还债务,部分资金被投入到中国的基础设施建设中。尽管与英国和美国的退款举措不同,法国的行动也在一定程度上缓解了中国的经济压力,帮助中国走出了赔款带来的经济困境。

德国、奥地利和沙俄的退款则带有更强的政治意图。德国和奥地利通过实际行动,试图弥补他们在八国联军侵华期间犯下的罪行。这些国家不仅退还了赔款,还对中国的工业和交通建设提供了援助。沙俄则在此过程中,通过退还赔款和放弃部分权益,试图与中国建立更为紧密的政治关系。这些举措虽然带有各国的战略考量,但在中国看来,毕竟是一种对过去罪行的弥补。

随着各国相继归还赔款,曾经让中国蒙受屈辱的庚子赔款,逐渐转化为重新塑造尊严、促进发展的契机。尤其是教育领域的资助,不仅为中国的未来培养了大批人才,还促进了中外文化的交流。列强的退款行动,虽然是为了重塑自身形象,但客观上也为中国的教育、经济发展提供了支持。

日本拒绝退还赔款

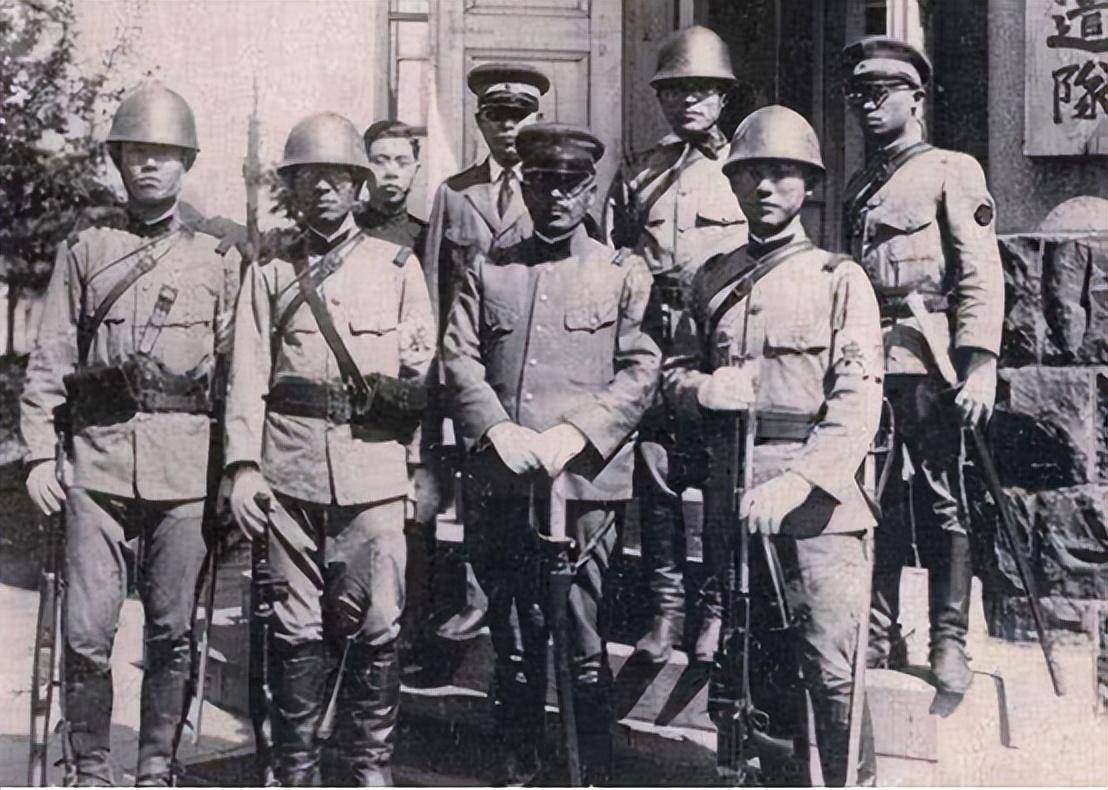

在20世纪初,列强相继宣布退还庚子赔款,种种举措虽带有各国的政治考量,却也为中国的教育和经济发展提供了些许支持。然而,日本却成为唯一一个拒绝归还赔款的国家,不仅如此,从20世纪20年代起,日本更是将中国支付的赔款大肆用于扩充军费。这一举动,不仅让中国政府和民众感到愤怒,更为之后的全面侵华战争埋下了伏笔。

日本在索要赔款的过程中毫不掩饰其贪婪与侵略意图。与其他国家不同,日本不仅将赔款制度化,甚至将其公开用于扩军备战。每一笔来自中国的赔款,都被直接投入到日本的军事预算中,用于购买武器、训练士兵、扩充军备。日本的军舰在东亚海域频繁巡航,陆军的规模也大幅膨胀,而这些军事力量,最终都成为了侵略中国的利器。

更具讽刺意味的是,日本在一边索要赔款的同时,还对外自诩为“东亚和平的捍卫者”。他们宣称自己的军事扩张是为了维护地区稳定,保护东亚免受西方列强的侵略。然而,这套说辞在中国面前显得极为虚伪。日本的扩军行动并非为了和平,而是为了实现其在东亚的霸权野心。

随着军费的不断增加,日本的对外政策也越发激进。1931年,日本发动九一八事变,侵占东北三省,接着在1937年,七七事变爆发,日本发动全面侵华战争。此刻,曾经的庚子赔款已变成了枪炮与弹药,反过来对准了中国的土地和人民。那些年复一年支付给日本的银两,最终变成了日本侵略中国的资金来源,成为压在中国头上的屠刀。

在战争的阴影下,中国民众忍受着更加深重的苦难。日本的侵略行径不仅摧毁了中国的城市与乡村,还造成了无数生命的消逝和家庭的破碎。人们痛恨日本的贪婪与侵略,也深知赔款制度的背后,是日本从一开始便未曾放弃的扩张野心。

最终,庚子赔款不仅未能缓和中日关系,反而加剧了两国之间的对立,并引发了中国近代史上最为沉重的灾难之一——全面侵华战争。

结语

日本拒绝退还庚子赔款,并将其用于扩军备战,最终酿成了侵华战争的悲剧。这一举动不仅暴露了其侵略本质,也揭示出日本在东亚的扩张野心。与其他列强在赔款问题上的退让不同,日本的贪婪和军事野心使其成为中国深重灾难的制造者。

庚子赔款本应是历史的终结,却在日本手中变成了新的战争引线。通过利用赔款扩充军备,日本彻底背离了“和平”的假象,给中国乃至整个东亚带来了不可磨灭的创伤与痛苦。