在中国的传统文化中,“多子多福”是流传已久的观念,家庭中孩子越多,象征着生活富裕,家庭幸福美满。过去,人口数量被认为是社会繁荣的重要体现。然而,随着新中国成立后不久的国家发展需求逐渐浮现,这种观念开始发生变化。

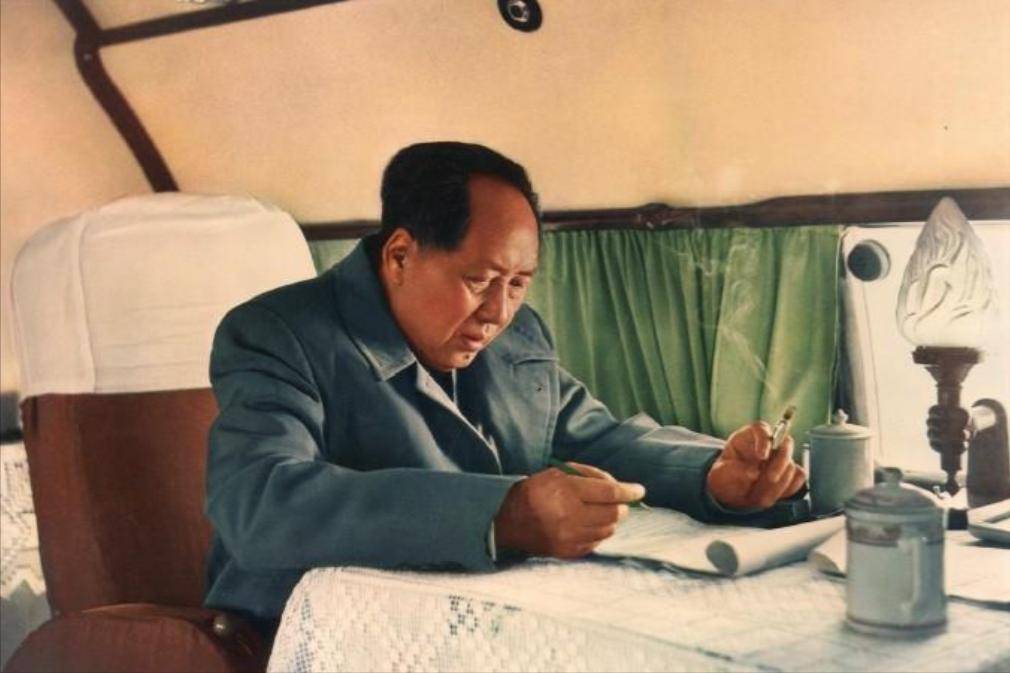

最初,中国在新中国成立的初期,借鉴了苏联的经验,通过奖励多生孩子的家庭来促进人口增长。1960年代,国家的生育政策更趋积极,鼓励大家多生孩子,以增强劳动力和推动国家建设。然而,随着时间的推移,国家领导人意识到人口激增所带来的社会负担和资源压力,逐渐提出了计划生育的概念。

1955年7月,马寅初在第一次人大二次会议上发表了一篇文章《控制人口与科学研究》,文章提出了对未来人口增长的担忧和计划生育的初步想法。他深入调查研究后指出,如果中国人口继续高速增长,50年后可能会达到26亿,这不仅会造成资源短缺,还会带来环境污染、社会不安等一系列严重问题。虽然他的意见并未立即得到广泛接受,但他对人口问题的深刻洞察和担忧却为后来的政策奠定了基础。

马寅初的论点引起了不少反对,尤其是在当时,许多人认为中国人口尚未达到苏联战后的困境,仍需更多人口来支撑国家建设。因此,关于计划生育的倡议并未受到普遍认同,甚至遭到了广泛的抵触。然而,随着人口不断增长,社会负担加重,马寅初的理论得到了更广泛的关注与支持。

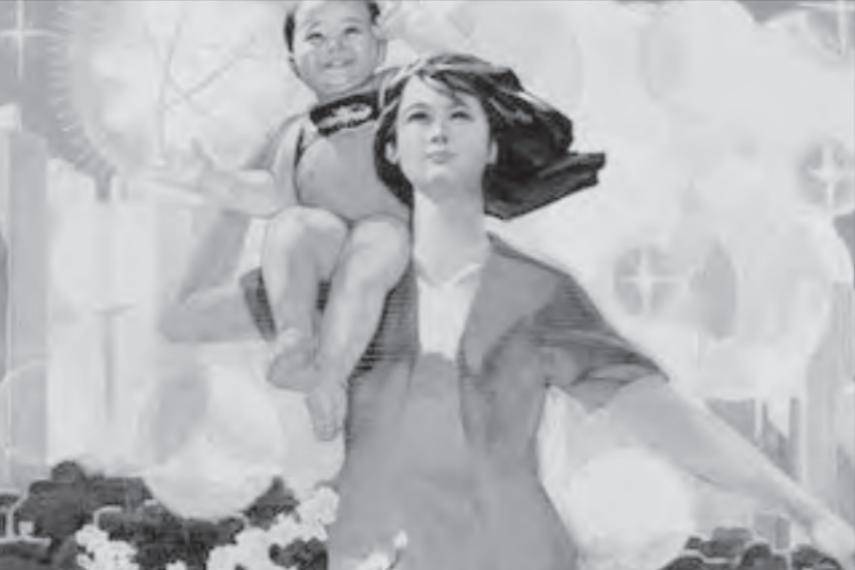

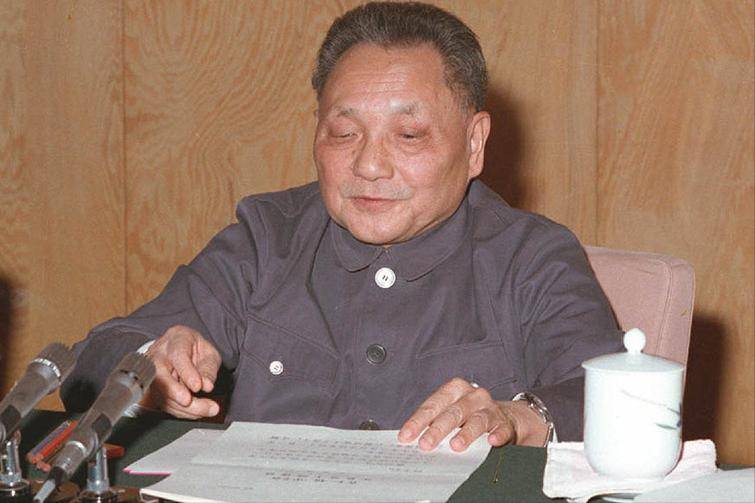

直到上世纪60年代初期,中国人口已经接近7亿,且增长速度惊人。1970年,中国人口突破了8亿大关,明显超出了国家的负荷。为了解决这一问题,国家开始制定限制性政策,如推迟结婚年龄,规定每对夫妇的孩子数量等,以期有效控制人口增长。1979年,国家进一步提出计划生育政策,并推行“一胎化”政策,虽然一开始遭遇了民众的不理解和反抗,但随着时间的推移,这一政策逐渐被社会接受。

进入21世纪后,中国的生育问题再次引起了广泛关注。根据国家统计局数据,2016年中国的新生人口为1786万,而到了2022年,这一数字锐减至不到1000万,首次出现负增长。尽管政府已逐步放开了二胎政策,甚至三胎政策,但民众的生育意愿依然低迷,人口老龄化问题日益严重。

面对低出生率和人口老龄化的双重压力,许多人开始反思计划生育政策的利与弊。有人认为,如果当年没有实施严格的计划生育,今天的中国可能会面临像印度那样的人口危机。印度的人口密度已达到极限,资源匮乏,环境问题严重,这也是中国必须避免的情境。

然而,正是由于计划生育的实施,中国成功避免了类似印度那样的人口爆炸。通过限制人口的增长,国家避免了资源过度消耗、粮食危机等一系列问题,也为科技进步和经济发展创造了有利的环境。如果中国没有实行计划生育,现在的人口可能早已接近30亿,那时的国家将面临更加严峻的挑战。

我们必须认识到,计划生育政策的实施为中国在全球竞争中提供了有利条件。今天的中国人口并非过多,反而正好与国家的科技发展、经济建设相契合。回顾过去,我们应感激当初的计划生育政策,这为今天的中国发展奠定了基础。

随着现今社会的变化,人口问题再次成为关注焦点。为应对当前的生育率下降和人口老龄化问题,国家已逐步放开生育限制,并希望通过各种措施促进人口增长。但无论政策如何调整,人口问题的解决仍然需要时间和全社会的共同努力。