北京恭王府,这地方听起来就挺牛气,毕竟是清朝赫赫有名的大宅子,先是和珅的豪宅,后来成了恭亲王奕訢的地盘。走到今天,它不光是建筑和园林的宝贝,更是中国历史的一个缩影。不过,上世纪中叶,这座王府差点儿就废了,成了大杂院,里头挤满了人,连老干部都住进去了。文化部为了救它,费了老鼻子劲儿,最出名的就是“6套房子才能请走老干部”的故事。

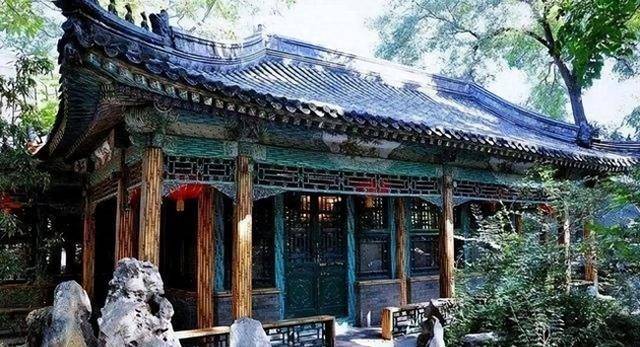

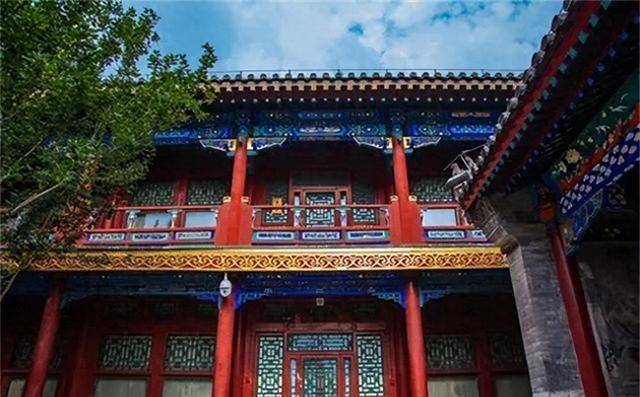

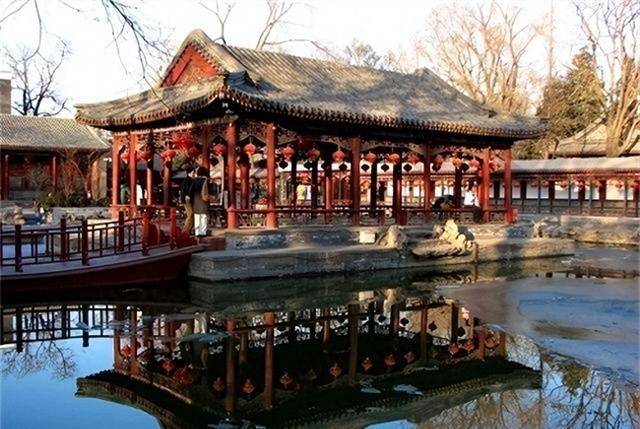

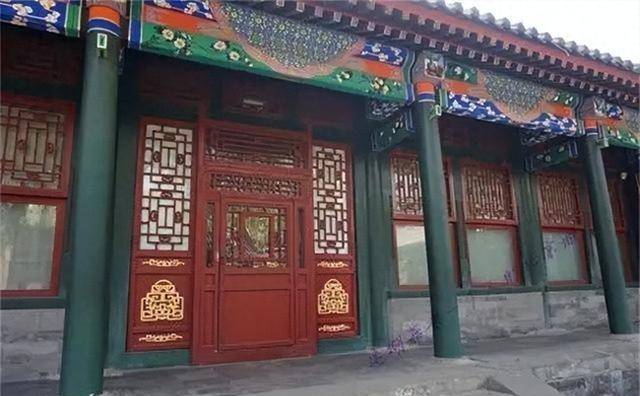

恭王府在北京什刹海那儿,1776年开始建,最早是乾隆朝的大红人和珅的私宅。和珅这人贪得无厌,后来被嘉庆皇帝收拾了,府邸就被没收。先给了庆郡王永璘,之后又赏给了恭亲王奕訢。奕訢接手后花了大手笔修整,把这地方弄成了清代王府里规模最大、保存最好的一个。建筑上中西结合,园林设计也讲究,特别精致,走到哪儿都能看出当年的气派。

可清朝没了以后,这地方就不好过了。1924年溥仪被赶出紫禁城,恭王府跟着荒了。北洋政府接手了一阵子,后来国民政府拿去当办公室用。抗战那会儿,恭王府被糟蹋得挺惨,很多建筑塌了,园子也毁得不成样。新中国成立后,国家把恭王府收回来,分给了政府机关和居民住。时间一长,没人好好管,房子破了,园子废了,里头还改成了大杂院,住了好几百户人,包括不少单位和离休老干部。这些老干部住了几十年,把这儿当家了。

到20世纪70年代末,恭王府的情况已经很糟糕。文化部一看,这可是国宝级文物,再不救就真没了。于是1978年,文化部正式扛起抢救的大旗,开始了长达几十年的折腾。

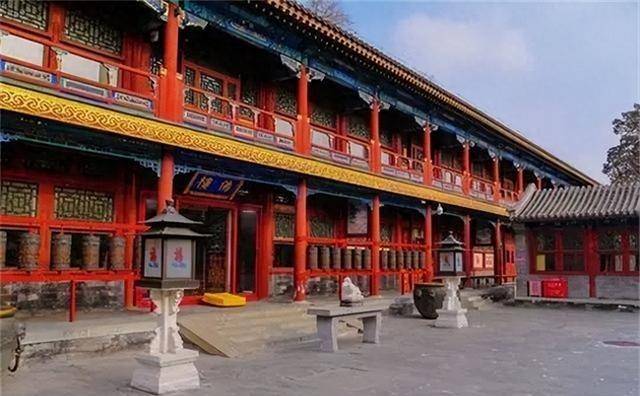

要救恭王府,第一件事儿不是修房子,而是得把里头的人和单位搬出去。恭王府占地6万多平米,分南边儿的府邸和北边儿的花园。到80年代初,这地方住了200多户居民,还有8家单位。府邸里有文化部下面的中国音乐学院、文学艺术研究院,花园里头有公安部宿舍、北京市风机厂,还有Catholic Patriotic Association(天主教爱国会)之类的单位。搬迁这事儿,复杂得要命。

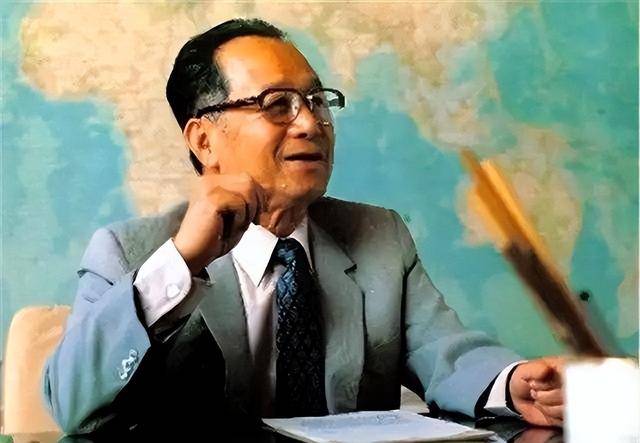

最头疼的是那些老干部。他们大多是革命老兵,资格老,脾气硬,对恭王府感情深。文化部的工作人员得挨家挨户上门,讲文物保护的道理,保证给更好的房子。可有些老人就是不买账。有一位老干部,红四方面军的战斗英雄,性格特倔,邻居都叫他“老天爷”。他住花园中间一间平房,文化部的人去了好多次,每次都耐心解释文物保护的意义,可他就是不松口。劝了不下十回都没用,最后文化部协调了6套房子,位置安静,设施齐全,还请他子女一块儿劝,他才勉强搬走。这事儿传出去,大家都说文化部为了文物真是下了血本。

还有个老兵,住府邸东边的四合院,院子里种了几棵海棠树。他不愿意搬,说新地方不能种树。文化部知道后,专门给他找了个带小院的房子,把海棠树移过去,还派人看着树在新家扎根。这么贴心的安排,才算把他请走。

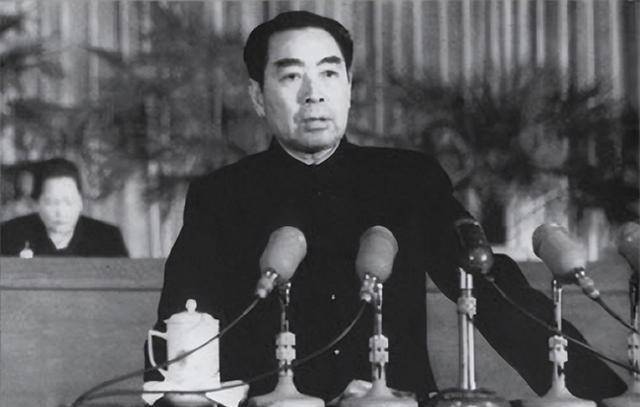

搬迁不光是老干部的事儿,其他单位也磨叽。公安部宿舍因为新房没盖好,拖到1986年才搬完。北京市风机厂因为厂房选址问题,到1984年才走。Catholic Patriotic Association的搬迁更麻烦,高层得插手协调,花的时间更长。谷牧当时是负责这事儿的领导,开了好多次会,定了个规矩叫“谁的孩子谁抱走”,意思是各单位自己解决自己的麻烦。1982年3月,他还拉着文化部、公安部、财政部一块儿成立了管理委员会,专门管搬迁和修复的事儿。这招挺管用,效率高了不少。

1981年11月,文化部修复小组正式进驻恭王府。一勘察,问题大了。花园的游廊塌了不少,水池被填平当操场用了,府邸里有些房子被改成现代楼房,原来的样貌都没了。修复小组列了24处要修的地方,谷牧亲自看了方案,拍板干。1984年,文学艺术研究院红学研究所和国务院机关幼儿园先搬出去,搬迁算正式起步。1986年,花园第一期修好了,退休干部步寿康工作室和垂花门都恢复了原样,这算是开了个好头。

修复不是光搬人就行,还得有技术。恭王府的建筑和园子工艺复杂,资料还少,很多东西在战乱里丢了。修复得靠考证和研究,难度不小。资金也是个问题,修这么大的地方花钱如流水,国家那会儿财政也不宽裕。文化部得一边找钱,一边组织专家干活儿。

恭王府的修复是个大工程,牵扯到建筑、园林、文物保护好几个领域。文化部找来国内顶尖的古建筑专家、园林设计师和文物保护专家一块儿上。挑战不少,首先是资料不够,得翻老文献、问老居民、找专家推敲,才能尽量还原原来的样子。其次是技术难,恭王府的建筑和园子做工精细,修起来得用传统手艺,还得跟得上现代标准。第三是钱紧,工程大了,资金老不够。

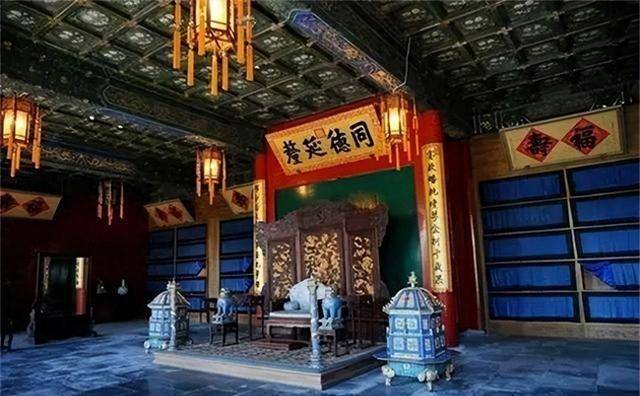

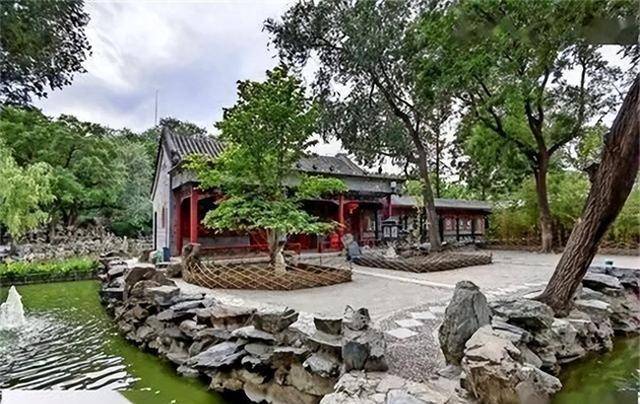

即便这样,修复团队也没退缩。他们查了大量历史材料,研究了清代王府的建筑特点,尽量把每块砖、每根梁都弄得跟原来一样。府邸里的银安殿、嘉乐堂修好了,朱漆彩绘的龙纹宝座和五爪金龙屏风也恢复了。花园这边,萃锦园的假山、亭台、水池都重建了,原来的“一步一景”又回来了。经过几十年折腾,2008年恭王府终于修完对外开放,成了展示传统文化的地标。

恭王府抢救成功,不只是修了个老宅子,更是对文化的抢救。通过修复,这地方重现了当年的模样,让后人能看到清代的历史和文化长啥样。现在恭王府开放了,大家能去那儿逛逛,近距离感受历史,还顺带拉动了文化旅游。

更重要的是,这事儿体现了国家对文化遗产的重视。文化部和相关单位费了老大劲儿,克服了多少困难,展现了中国人对文化传承的认真劲儿。这段历史不光是过去的事儿,也提醒着将来:保护文化遗产不是一个人的事儿,得大家一块儿出力,是中华民族能一直走下去的基础。

恭王府能保下来,真不容易。从周恩来最早的关注,到谷牧的硬扛,再到李岚清的收尾,这地方凝结了太多人的努力。现在它就在北京城里站着,静静地讲着过去的故事,等着咱们去听、去看。这段历史告诉咱,文化遗产不是随便就能保住的,得靠一代代人接着干。咱得记住这段事儿,珍惜这些老东西,为咱的文化多出点力。