不少人看到家里老人吃得香、饭量大,会松口气,觉得这说明身体没问题,甚至有种观念觉得“老年人能吃就是福”。

不少中老年人自己也觉得,吃得多代表消化好,吸收也就好。可这事真不能这么想,医生说起来也挺无奈,很多病例就是拖在了这种“吃得多”的误会上。

从营养学角度看,食欲的变化本来就是一种代谢信号,在不同年龄段的意义完全不同。

儿童和青少年阶段,吃得多反映的是生长发育活跃,代谢率高,热量需求大。

但人到中老年,基础代谢逐年下降,肌肉减少、脂肪堆积、器官功能也慢慢退化。

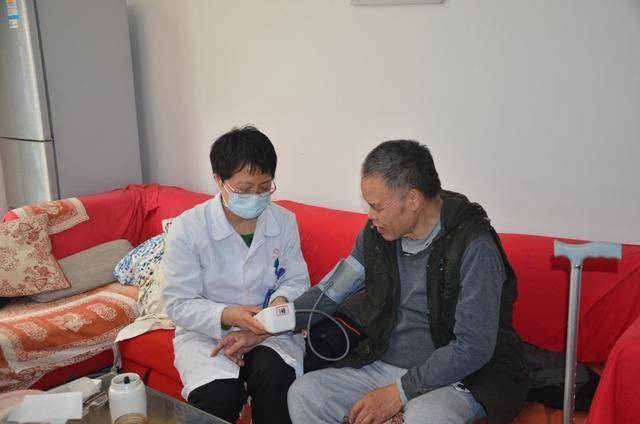

这个时候如果还持续出现明显的“饭量大”,而不是逐年减少,反倒成了异常信号。在医院里,内分泌科、老年科的医生对这类老人都格外警惕。

有研究显示,60岁以上的人群中,如果日均摄入热量超过2500大卡以上,且没有明显劳动量支撑,慢性病的发病率远高于控制在1800至2000大卡之间的人群。

特别是糖尿病、高血压、脂肪肝、痛风这几种,和“长期吃得多”有非常明确的数据关联。

有些人可能觉得老人吃得多是好胃口,不代表疾病。

但医生在临床上看到的情况常常是反过来的。有种代谢状态叫“假性健康”,就是各项体检指标都还没出问题,但身体内部已经进入高代谢压力的状态,吃得多就是一种代偿反应。

比如,有些老年人出现饭后困倦、口干多饮、多食易饿这些表现,一查血糖发现餐后已经超过12毫摩尔每升了,已经属于糖尿病的诊断范围。

还有一类人是甲状腺功能异常,特别是甲亢,导致食欲增强、心率加快、体重不减反增。

有个75岁的男性患者,三顿吃得比年轻人还多,但体重不升反降,家属还以为吸收出了问题,其实一查是亚临床甲亢。

更隐蔽的是,有些老人吃得多,是由于脑内信号紊乱。下丘脑控制食欲的中枢如果受到轻度病变影响,比如轻微脑梗、慢性缺血、退行性病变,就会让“饥饿感”这个信号持续放大。

明明营养已经够了,但大脑以为还缺。很多患有早期阿尔茨海默病的老人,在记忆出现问题之前,就开始表现出食欲异常,包括饭量骤增、夜间进食频繁。

这种现象容易被家属忽略,因为老人的日常生活还算正常,只是吃得多。但实际上,正是脑部功能悄悄出现改变的早期提示。

有意思的是,一些人用“长寿地区的人饭量都不小”来证明吃得多和长寿之间的关系。比如日本冲绳、意大利撒丁岛这些地方的百岁老人似乎都不忌口。

他们的“饭量大”其实是“进食频率高、每次量小”,整体日热量摄入远低于平均水平。

日本国立长寿医疗研究中心的报告显示,冲绳地区百岁老人的平均日摄入热量为1785大卡,远低于日本平均水平的2100大卡。

而且他们摄入的食物种类非常有限,红肉、油脂、糖类几乎极少,这种饮食结构和“饭量大”根本不是一回事。误解的根源,是对“吃得多”的定义不清。

还有些医生从心理学角度观察过老年人的饮食行为变化。有部分独居老人、丧偶老人,会因为情绪空虚和孤独感,通过不断进食来获得短暂满足。

这种行为被称为“情绪性进食”,在老年人群中并不少见。

表面看是饭量增加,本质是心理失衡。而持续的情绪进食会导致血脂异常、胃肠负担加重、甚至肥胖性睡眠呼吸暂停。

这些慢性改变会一点点破坏老人的代谢系统,让一些原本不严重的小病变成大病。

从细胞老化机制来看,限制热量摄入在延缓老化方面已经有了非常明确的实验基础。

医生也发现,有些老人吃得多,是消化系统出现了功能性紊乱。

胃排空变慢、胆汁分泌紊乱、胰酶活性下降,会让他们感觉饥饿感延长,必须通过不断进食来缓解胃部不适。

吃进去的食物,并没有被高效吸收,反而带来肠道胀气、胃食管反流、便秘这些问题。

很多老年人说自己“吃得多但不长肉”,这种情况其实更危险,因为很可能身体已经进入了“假营养状态”——

看起来吃得不少,但蛋白质、微量元素摄入不达标,脂肪和糖分摄入超标,这类状态下,免疫系统会逐渐失调,感染风险上升。

老年人的食欲并不代表消化吸收能力,而是多种生理、心理、病理机制共同作用的结果。单靠“吃得多”这一表现,不能评判健康与否。

更不能简单和“长寿”挂钩。有些人的确天生基础代谢高、胃口好,但只要身体代谢稳态没被打破,问题就不大。

但当一个老年人突然从少食变为食欲旺盛,或者持续食量异常却没有体重变化,医生就要特别警惕是否存在隐性代谢病、神经系统问题或者恶性肿瘤早期。

特别是癌症相关的恶病质综合征,早期也可能表现为短时间内食欲不受控,主要见于胰腺癌、胃癌、肝癌等。

在代谢异常的状态下,肿瘤细胞释放的一些细胞因子会干扰正常的饥饿和饱腹机制,让人持续进食但体重下降,肌肉快速流失。

这类变化容易被忽略,因为食欲增加常被当作“胃口好”,而不是疾病信号。

在监测老年人饮食行为时,除了观察饭量,还有什么指标能帮助更早发现潜在健康问题?

医生的建议是,要结合饭后的生理反应、体重变化、排便习惯和精神状态一块看。比如饭后有没有明显的嗜睡感、腹胀感;

体重是不是在三个月内波动超过5%;排便是否规律、有无油性便;是否突然变得情绪不稳定或兴奋;有没有夜间反复起夜或吃夜宵的情况。

这些都比单纯“饭量大”更能揭示内部系统的稳定性。如果能定期结合空腹血糖、甲状腺功能、肝肾指标做检查,更能准确判断“吃得多”背后的真正原因。

老人能不能吃,不是问题,关键是吃了以后,身体怎么回应。真正的健康不是饭量决定的,是身体整体的代谢逻辑决定的。